わたしの生まれ育った静岡県は、プロ野球球団がなかったせいか高校野球がことのほか人気が高かった。静岡県人は練習試合であっても、甲子園を目指す地方予選であっても、好カードがあるときは出身校でなくとも、草薙(くさなぎ)球場にわんさと押しかけるのである。

たとえば「静高(しずこう)✕静商(せいしょう)」という対戦カードは、静岡の早慶戦と呼ばれ破格の人気を誇る。その文武両道の進学校として県下に名を知らしめる静岡高校が甲子園を沸かせたのは1973年(昭和48)のことだった。

植松・水野・白鳥のクリーンナップを擁する強力打線は強豪校をつぎつぎに撃破しながら、決勝戦で佃投手の広島商業と雌雄を決する。残念ながら準優勝で終わったものの、その活躍ぶりはいまでも語り継がれているほどだ。

話はその2年前の夏。東北地方から出てきた高校が話題にのぼっていた。捕手から転向した身長165センチの小柄な投手がマウンドの上で躍動する。マリンブルーの海をあらわしたかのような青いアンダーウエアのユニフォームに身を包み大柄な選手を次々に牛耳っていく。その今様牛若丸の活躍に人びとは「小さな大投手」の称号を彼に与える。

その夏の甲子園の準優勝投手、福島県立磐城(いわき)高校の田村隆寿(たむらたかとし)氏だ。1952年(昭和27)生まれで今年68歳になられた。そのお孫さん世代の高校球児が今春のセンバツに21世紀枠で選ばれていたものの、このコロナ禍のためやむなく中止となりわたしもなんともやりきれない思いを抱いていた。

OB には友人も何人かいて、個人的にも応援したい高校のひとつだった。仲間うちのweb 飲み会でも「残念だね」と話題になっていた。そんなおり、日本高野連は選抜出場校に選ばれていた32校を甲子園に招待するという決定をしたと報じられた(8/15第二試合で東京の国士舘と対戦)。

高校生のスポーツ大会がことごとく中止に追い込まれるなか、この甲子園での交流試合は「時期尚早」という意見もあるものの、本当に良かったとわたしは思う。インタビューを受けた多くの球児は「感謝して全力でプレーする」と口ぐちに話す。

時と場所を変えて、昨年東北本線花巻駅から釜石線に乗っていると、花巻東高校の野球部員と思しき体格の良い高校生と一緒になることが多かった。彼らも夢の舞台に向かっていまも早朝の素振り練習を欠かさないことだろう。

ちなみに遠野市では小学生に「君の夢は?」と尋ねると「大リーガー」と答えてくれ、ちょっとした驚きでした。(北東北担当 中村健二)

▲小学生の語り部が『遠野物語』を熱演していた。このひとりが「大リーガー!」とわたしに語ってくれた。(昨年12月。遠野伝承館にて)

▲小学生の語り部が『遠野物語』を熱演していた。このひとりが「大リーガー!」とわたしに語ってくれた。(昨年12月。遠野伝承館にて)

▲真田氏本城跡から菅平方面を望む。

▲真田氏本城跡から菅平方面を望む。 ▲真田の湯でも赤備えの甲冑武者がお出迎え。

▲真田の湯でも赤備えの甲冑武者がお出迎え。

▲夏の夕暮れ時。八ヶ岳のシルエット。(北杜市高根町)

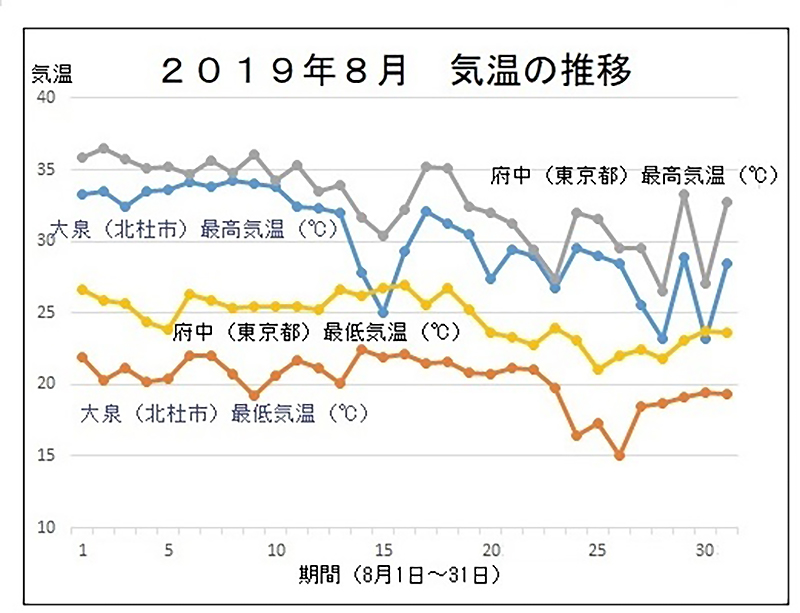

▲夏の夕暮れ時。八ヶ岳のシルエット。(北杜市高根町) ▲大泉(北杜市)と府中(東京都)の気温の比較。

▲大泉(北杜市)と府中(東京都)の気温の比較。 ▲緑のカーテンの中をドライブ。泉ラインの様子。(北杜市大泉町)

▲緑のカーテンの中をドライブ。泉ラインの様子。(北杜市大泉町) ▲山の中の涼やかな山道。(長野県・白駒の池の近く)

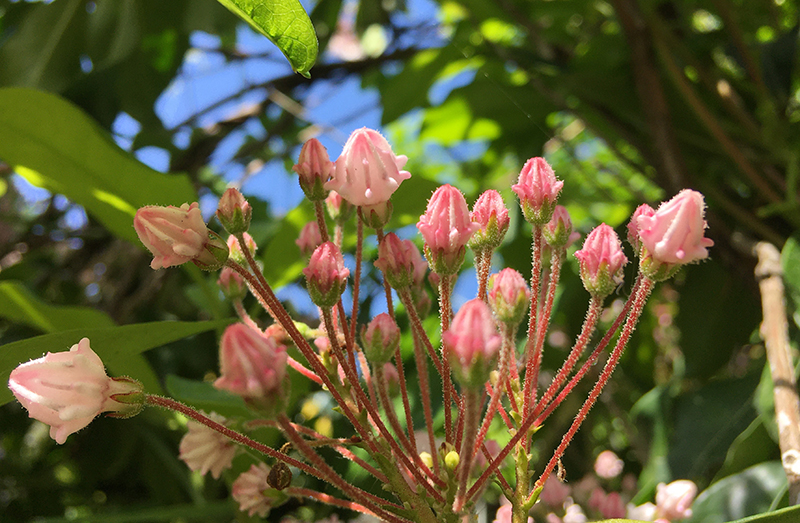

▲山の中の涼やかな山道。(長野県・白駒の池の近く) ▲コロナ禍でも自然の営みは続く。(北杜市大泉町)

▲コロナ禍でも自然の営みは続く。(北杜市大泉町) ▲「萩の月」はその素朴な包装も有名。

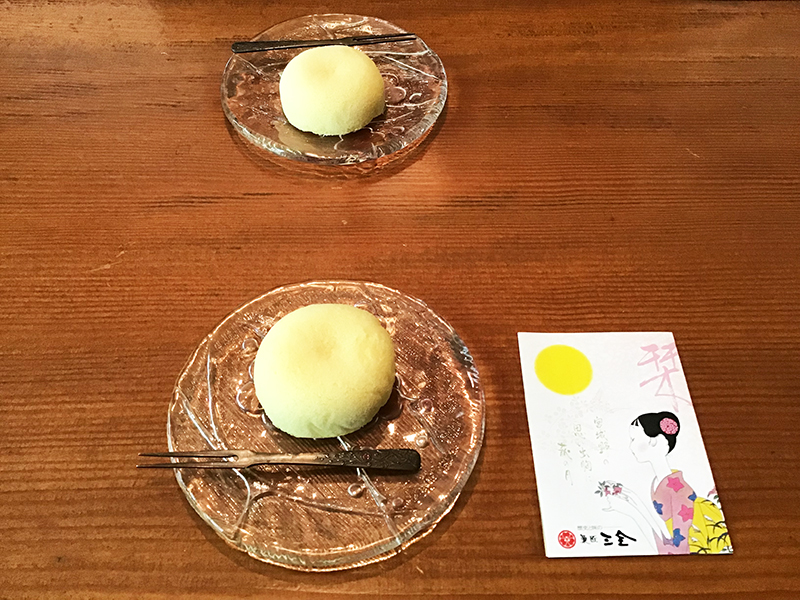

▲「萩の月」はその素朴な包装も有名。 ▲私は凍らせた後冷蔵庫で8時間ほど寝かせ「半氷菓」として食べました。

▲私は凍らせた後冷蔵庫で8時間ほど寝かせ「半氷菓」として食べました。 ▲「夜のお菓子」うなぎパイ。

▲「夜のお菓子」うなぎパイ。

▲田植えが終わり、水面に空が映る。

▲田植えが終わり、水面に空が映る。 ▲高原ロッジ「星座の森」の敷地にある像。

▲高原ロッジ「星座の森」の敷地にある像。 ▲平泉から落ちのびた一行が通ったとされる姥石峠の入り口。

▲平泉から落ちのびた一行が通ったとされる姥石峠の入り口。