映画評論家の蓮實重彦(はすみしげひこ)氏の授業を受けたのは、今から40年ほど前のことだ。当時通っていた学校で「ジャズ研」に籍を置く知人から紹介され、履修した。

そこでは蓮實先生が非常勤講師として「映画表現論」を担当しておられた。いまとは異なり、痩せ面でアゴ髭を伸ばした風貌はどこかストイック、そして草刈正雄並みの長身で教室に背をかがめるようにして入ってきたことをなぜかいまも鮮明に記憶している。

先生はのっけから、いま観るべき映画として挙げたのが、高野悦子氏が主宰する神田神保町の岩波ホールで上映していた「名作映画上映運動エキプ・ド・シネマ」だ。国内外を問わず秀作を集め上映する高野さんのバイタリティに、時間だけを持て余す我々学生は圧倒され続けてしまった。

「家族の肖像」、「木靴の樹」、「旅芸人の記録」、「ブリキの太鼓」などの大作を狭い空間で前の人の頭を気にしながら観続けるという至高の時を過ごすことができたのは、学生時代の数少ない心暖まる出来事ともいえた。

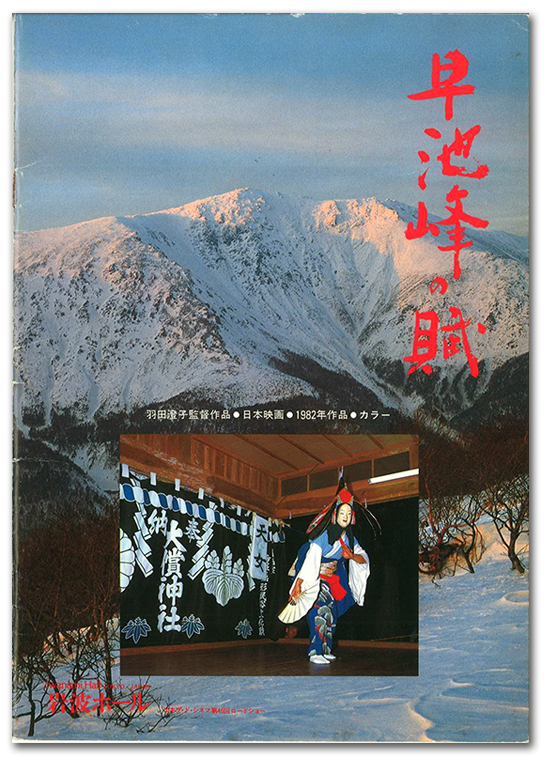

▲「早池峰の賦」の映画パンフレット。羽田澄子監督作品。1982年。上映時間は3時間5分

▲「早池峰の賦」の映画パンフレット。羽田澄子監督作品。1982年。上映時間は3時間5分

ある年、日本の東北地方で連綿と行われてきた神楽のドキュメンタリー映画がその岩波ホールで上映された。「早池峰の賦(はやちねのふ)」という。

場所は岩手県花巻市大迫町(おおはさままち)。上質な葉巻用の南部葉が唯一の地場産業の山村で早池峰神社へ奉納するふたつの舞が行われる。岳神楽(たけかぐら)と大償神楽(おおつぐないかぐら)を演ずるふたつの村の人々だ。

真剣を振りかざす迫真の形相は観る者を圧倒しつつ、一方で坂道を通勤通学するのどかな人々の日常を、早池峰山の厳しくも暖かい四季を背景に天からの贈り物のごとく描いた渾身の秀作だった。

早池峰山は北上山地の最高峰で(標高1917m)、日本百名山のひとつ。古くから信仰の山として知られており、その頂上は遠野市、宮古市、花巻市の境界となっている。遠野地方の附馬牛町の山掛けルートでは沿道の曲がり家で参詣者に対してお茶出しなどのお接待も広く行われてきたという。

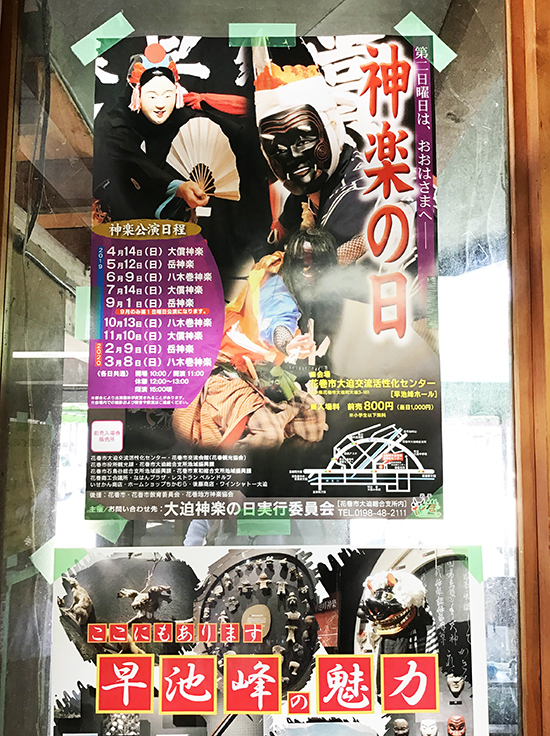

そして令和2年の本年も、大迫町では伝統的な神楽が毎月第二日曜日に花巻市大迫交流活性化センター(早池峰ホール)にて行われている、と。そのポスターをヨーグルトのおいしい産直センターで目にした。

▲産直センターに貼られたポスター。

▲産直センターに貼られたポスター。

そのときこそが、わたし自身40年の時を経て「ハヤチネ」という頭の片隅にあった名前が突如として顕在化した瞬間でもあった。なんと、こういう再会もあるのかと。

宮沢賢治が描く「風の又三郎」の小学校のモデルとなった火ノ又分教所のその先には「早池峰の賦」が今も確実に息づいているのだ。(北東北担当 中村健二)

▲盛岡より宮古へ向かう遠野街道大迫は古くからの宿場町であった。

▲盛岡より宮古へ向かう遠野街道大迫は古くからの宿場町であった。

岩手県花巻市大迫町