▲八ヶ岳事務所でも年に1回ほど除雪を行います。(北杜市高根町)

▲八ヶ岳事務所でも年に1回ほど除雪を行います。(北杜市高根町)

冬から春への節目である「節分」は、旧暦では新年を迎えるための年越しの日でした。私の子供の頃は「数え年」が「満年齢」と併記するぐらい一般的でしたので、旧暦の新年を迎えるたびに1つ歳を重ねるご老人たちの話を陽だまりの縁側でよく聞いたものです。

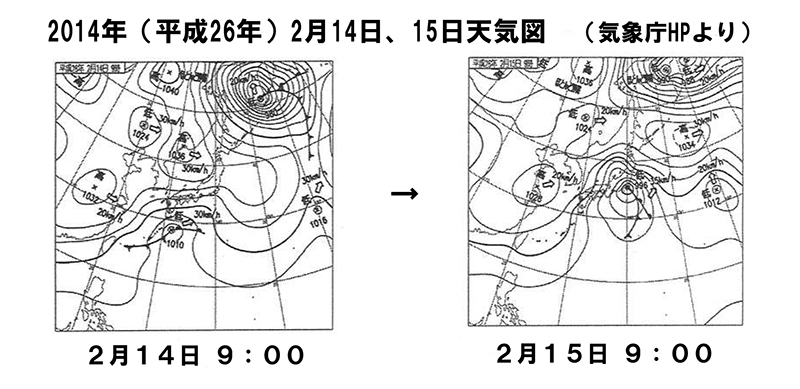

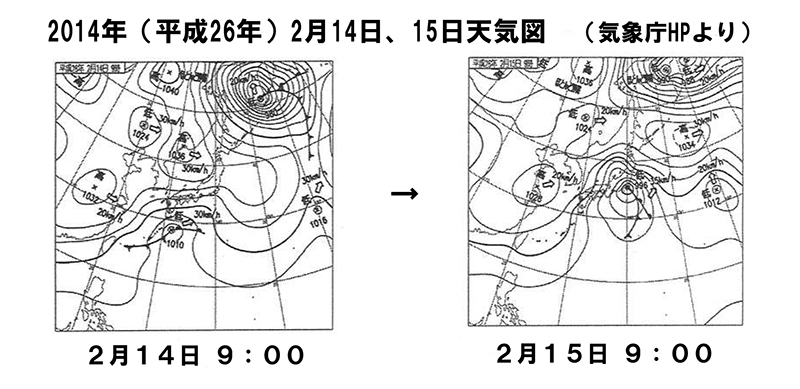

そしてその翌日、4日は「立春」。暦の上では春を迎えますが、実はこの時期が一年でもっとも厳しい時期ではないのかと私は思っています。まだ記憶に新しい2014年(平成26年)2月に山梨県内を襲った豪雪は、立春後の14日から15日にかけてのことでした。日本の南海上を発達しながら東上する低気圧によって(14日09:00から15日の09:00までの24時間で14㍱ 下降)、過去に例をみない大雪が山梨県内に降りました。甲府の最深積雪は114センチに達し、完全にマヒ状態となってしまいました。普段積雪の少ない地方の弱点を完全に突かれた格好です。

▲2014年2月14日、15日天気図:前日から南岸低気圧の通過と大陸の高気圧の張り出しによって、等高線が縦じまの冬型の気圧配置に変わっていった。

▲2014年2月14日、15日天気図:前日から南岸低気圧の通過と大陸の高気圧の張り出しによって、等高線が縦じまの冬型の気圧配置に変わっていった。

その後自治体では除雪予算を増やしてエリアメール等で住民への周知を徹底するとともに、地元の建設業者の協力を受け初動体制を見直してきました。私はといえば、東京での移住相談会があり八ヶ岳へは戻るに戻れずじまい。八ヶ岳倶楽部にお勤めで近所にお住いの方に、除雪機で道路を雪かきしていただいたおかげで大いに助けられた次第。このときの教訓として「ここでは人里離れた一軒家には住まない。持つべきものは付かず離れずの交友関係」でした。自然の「恩恵と脅威」が身をもって分からせていただいたその年の2月でした。

◆山梨の今年の花粉症について

「春は名のみの風の寒さや」の歌詞で知られる『早春賦』は信州安曇野あたりの情景をうたった唱歌といわれ、山あいに住む人々にとっては皮膚感覚にうったえてくるものがあります。山国の春を待ちわびるこの2月は、これまでどことなく希望が湧く季節であったものが、いつの頃からか花粉症の始まる辛い季節に変わってしまった、と言ったら大袈裟でしょうか。

とにかく2月中旬から3月下旬までのスギ花粉、3月下旬から5月上旬まで続くヒノキ花粉は、それを報ずるテレビ画面を見るだけで鼻のあたりがムズムズ。私がこの症状を発症したのは2005年ごろで、南巨摩郡増穂町(現富士川町)あたりをよく案内していたころと重なります。ここはご存知の方も多いと思いますが県の森林研究所があるくらいでほんとうに杉の植林がみごとな場所です。

で、今年はどうなのか?どうやら平年よりも少なめだとの予報が出ています(山梨県のHP参照)。昨年は過去30年で3番目に多い飛散量でしたが、今年は平年(過去10年間の平均総飛散数は4207・0個/㎝)以下の飛散量だそうです。その原因は、昨年の7月の日照時間の少なさが影響しています。北杜市大泉町のアメダス(標高867m)の観測では昨年の7月は79・1時間と過去平均日照時間(163時間)の半分以下。実際に梅雨明けが7月29日ごろと一昨年よりもほぼひと月ほど遅れ、稲の作況指数にも影響が出るような数字でした。まあ、数字的なことは別にしてもマスクが手放せない時期ですね。私的にはこの時期の歌としては1973年の「早春の港」(歌手は南沙織)の方が思い出深いです。 (八ヶ岳事務所 中村健二)

=======================================================================

やまなし花粉症ポータルサイト

https://www.pref.yamanashi.jp/kafunsho/index.html

◆甲斐適生活相談会のお知らせ

2月22日(土)に東京・有楽町の交通会館で山梨県内の自治体や民間企業、就職・就農相談など、山梨県への移住・定住の相談会「甲斐適生活相談会」が行われます。デュアルライフ(二地域暮らし)、子育て移住、中高年者の第二の人生応援、空き家解消など、さまざまなテーマで取り上げられているのが昨今の地方移住といえます。お問い合わせ:八ヶ岳事務所(電話0551 ‒46 ‒2116)