第7回:土地選びのノウハウ

◆田舎探しは、物件選びより地域選びから始まる

▲山か海か?、農業経営の方針は?、地域選びから始める田舎探し。

▲山か海か?、農業経営の方針は?、地域選びから始める田舎探し。

「北海道旭川市郊外の畑三町歩付きの農家か、長野県富士見町の水田二反付き農家か、どちらを購入するか迷っているんです」との相談を受けたことがある。

もちろん当人は、両方の物件とも自分の目で確かめたうえでのこと。双方とも時価相場よりかなり安いと判断している。いずれを購入するにしても、農地をさらに借りて新規就農したいとの希望である。

なぜ一方が北海道で片方が長野県なのか、誰もが思う疑問であるが、意外とこうした類の相談が多い。確かに物件そのものだけを比較した場合、一長一短があり、決めがたい。しかしながら、それぞれの気候風士やどんな農業をするかとなると、全く条件が異なるのである。

田舎暮らしでは、物件だけを取り出して相互に比較することに目を奪われてはいけない。農業ならばどんな農業経営を実現するのか?それによって選ぶ地域も異なってくるはずである。

たとえば有機栽培の野菜を作るならその販売も考えて都市近郊がいいだろうし、大規模農業をしたいなら北海道が理想だろう。

田舎探しは物件選びよりも、目的に合った地域選びから始めるべきである。

◆その土地に立って暮らしをイメージしてみよう

結婚と同じように、「ひょっとして、あの日、あの時、その出会いがなければ・・・」は、田舎探しも同じである。頭の中だけで、「我が心の原風景は?」「私は海彦?山彦?」などと考えれば考えるほどわからなくなるものだ。田舎探しも、出会いであり、縁であり、フィーリングである。緻密な計算やコンピュータの検索で、結婚相手を決められないように・・・。

まず最初は出かけてみて、自分の目的と照らし合わせて、そこでの暮らしがイメージできるかどうか、そしてその地域が好きになれるかどうかが、田舎探しの第一歩である。

ある程度地域を決めてから、その地域の中で自分の希望する物件を選択することが、失敗しない田舎探しといえよう。

ではどうしたら自分のイメージに近い土地を選べるだろうか。おすすめの方法は、その土地の上に立ってみて、次の3つのことを考えてみることだ。

①どこに家を建てて、どこに庭や畑を作ろうかとイメージしてみる。

②そこでの自分の暮らしを想定してみる。

③その土地を好きになることができるかどうか自問自答してみる。

もし購入後のイメージがわいたり、その土地の持つ雰囲気がなんとなく気に入るなら、思い切ってその土地に賭けてみてはどうだろう。「なんとなく」は、ふだん眠っている第六感が働いた結果かもしれない。

マイナスの気になることがあれば、その原因を明らかにし、なおかつ解決できなければその物件は避けるべきであるが、「七割よし」とすれば、あとはフィーリング。決断も「何かの縁」と思うことである。なにしろ土地選びの決定打は「決断」しかないのだから。

田舎探しは、「まず行動から」といえよう。自然流でいけば、おのずと心の琴線にふれる田舎との出会いがあるはずである。

◆リゾート別荘地は永住に不向き

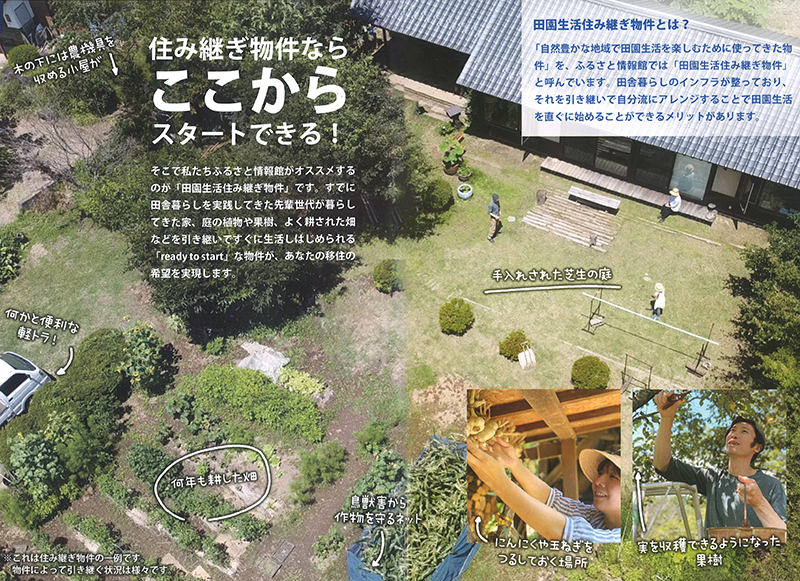

▲リゾート別荘地を選ぶにあたって。

▲リゾート別荘地を選ぶにあたって。

地元の人々とのつきあいは苦手という理由でリゾート別荘地を選ぶ人もいる。リゾート地は自然は豊かだが、人間関係は都会と同じである。別荘なら問題ないが、永住の場合には若干問題が起こる。リゾート別荘地に住んでいる方から「とても暮らせないから引っ越したい」との相談を受けることがしばしばある。

事情を聞いてみると、多くの場合こうだ。

観光シーズンの夏休みには、RV車に乗った若者や子供連れが都会からどっとやって来る。夜は花火や騒音で騒がしい。

秋の涼しくなるころには、一斉に人影も引き、雨戸を締め切った別荘ばかりとなる。

永住者の少ない別荘地では、シーズンの落差が激しく、とても日常生活ができるような雰囲気がない。やがてそこから逃げ出したくなる。

また、日本の山間地の多くの別荘地は、夏の避暑地として開発されたものが多く、標高が1000メートル以上と高い。かつては夏の蒸し暑い都会から逃れた別天地であったが、都会のどの家庭にもクーラーが普及し、そのありがたみも半減した。しかも標高が高いために冬はやはり厳しい。それよりは「通年利用できる里のほうがいい」というのが現在の流れである。

そのことも反映し、バブル経済崩壊後、標高の高いリゾート別荘地の価格は下落一方である。それに対し、もともと売り物件の少ない人里は、バブル時に値上りもなかったかわりに、価格の変動も少ない。田舎暮らし希望者の増大の中で物件が出れば決まるのは早い、というのが現状だ。(本部 佐藤彰啓)