記事一覧

-

山梨◆北杜市/心あたたまる「西嶋イルミネーション」【八ヶ岳スタッフ・暮らしの歳時記】

八ヶ岳事務所より -

長崎◆長崎市/世界文化遺産の軍艦島【北の国から・制作スタッフ進行日誌】

編集スタッフより -

田舎暮らし四方山話~その7~【情報館設立35年。その体験をもとに田舎暮らしへのアドバイス】

代表・佐藤彰啓より -

神奈川◆伊勢原市/湘南平を見渡すパワースポット、大山阿夫利神社【本部スタッフ・ふるさと見聞録】

本部・地域担当より -

群馬◆安中市/某漫画の聖地、碓氷峠へ【本部スタッフ・地方出張余話】

本部・地域担当より -

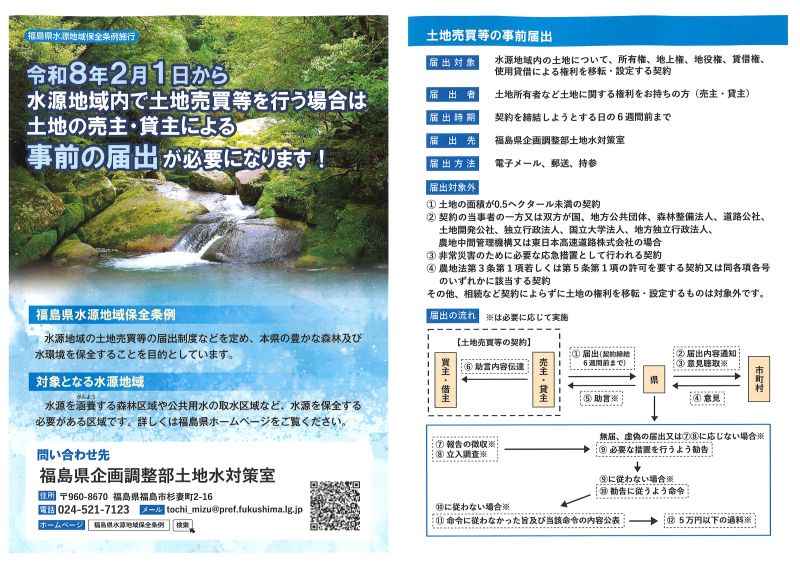

福島◆全域/土地取引の監視カメラ【本部スタッフ・不動産まめ知識】

本部・地域担当より -

福島◆南会津町/コッコ達のその後【地域駐在スタッフ・福島「六十の手習い」だべ】

地域スタッフより -

岩手◆遠野市/君はターザンか?【みちのく岩手・新遠野物語】

みちのく岩手事務所より -

山梨◆八ヶ岳/立春の候、2月の八ヶ岳事務所【八ヶ岳南麓・たかねの里だより】

八ヶ岳事務所より -

東京◆本部/十数年ぶり、世界史を学ぶ【本部スタッフ・日々の業務より】

広報スタッフより -

岩手県◆遠野市/未曾有の大災害を思う【みちのく岩手・日々の業務より】

みちのく岩手事務所より -

山梨◆北杜市/甘辛、濃厚。「山梨の鳥もつ煮」【八ヶ岳スタッフ・日々の暮らしより】

八ヶ岳事務所より