記事一覧:

地域スタッフより

-

栃木◆那須/天気も陽気も逆転?今年はこぢんまり味噌作り【高久の里山日誌りたーんず】

地域スタッフより -

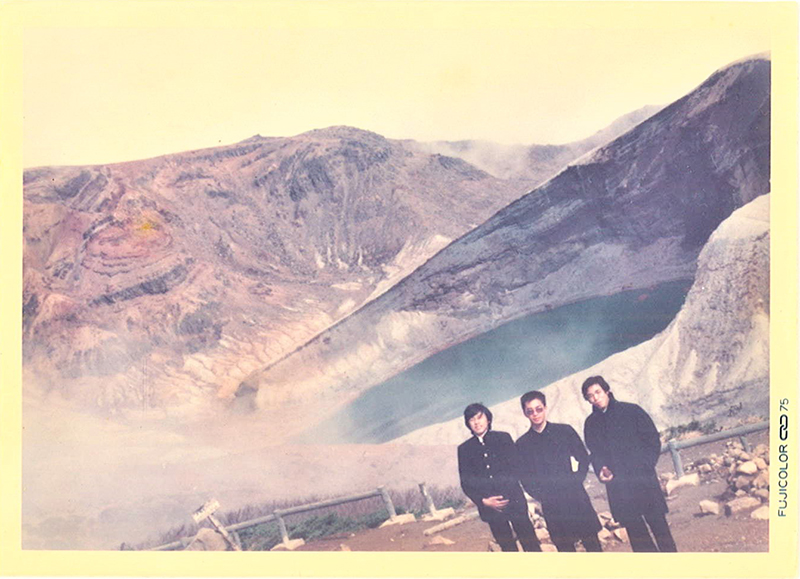

北東北◆宮城蔵王/みちのく物件探しの旅 ~ 蔵王の師匠いざ、ジャンプ!【いくぞ北東北!中村所長・ふるさと随想録】

地域スタッフより -

宮城◆白石蔵王/未曾有の事態と新しい出会いへ【蔵王ツーリズム・遠刈田からの手紙】

地域スタッフより -

宮城◆蔵王/魚を食べたい!【蔵王ツーリズム・遠刈田からの手紙】

地域スタッフより -

長野◆蓼科/全国巡る・日本100名城スタンプラリー漫遊記【信州蓼科・タイムカプセル】

地域スタッフより -

岩手◆花巻市/物件探しの旅 ~ 早池峰の賦 ~【行くぞ北東北!所長ふるさと随想録】

地域スタッフより -

宮城◆白石蔵王/野鳥の森自然観察センター・ことりはうす【蔵王ツーリズム・遠刈田からの手紙】

地域スタッフより -

栃木◆那須/仲間が集う年末イベントのご報告【高久の里山日誌りたーんず】

地域スタッフより -

宮城◆白石蔵王/冬は暖地で ~ 22年間のキャリアの先に ~【遠刈田温泉・ペンション奮闘記】

地域スタッフより -

秋田◆羽州/北東北物件探しの旅 ~ 秋田・由利本荘市の巻 ~【行くぞ北東北!所長ふるさと随想録】

地域スタッフより -

岩手◆八幡平/Seek and Find 北東北物件探しの旅 ~ 岩手・八幡平の巻 ~【行くぞ北東北!所長ふるさと随想録】

地域スタッフより -

栃木◆那須/手作りこんにゃくに諸味醤油の釜揚げうどん!今年もにぎやか田舎膳【那須高久・里山日記りたーんず】

地域スタッフより