記事一覧:

本部・地域担当より

-

山梨◆全域/謎の自販機HDS【本部スタッフ・全国乗り鉄漫遊記】

本部・地域担当より -

東京◆本部/電気自動車普及と田舎暮らし【本部スタッフ・ふるさと見聞録】

本部・地域担当より -

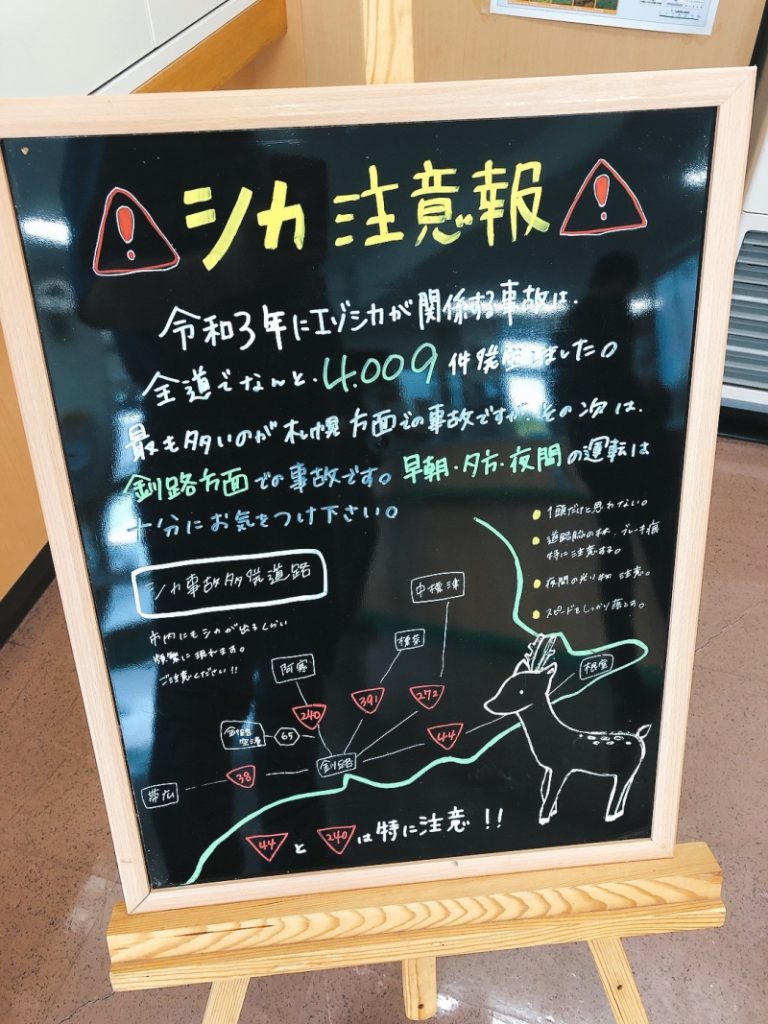

北海道◆弟子屈町/弟子屈町ってどんな所・・・(3)【本部スタッフ・ふるさと見聞録】

本部・地域担当より -

長野◆大町市/いざ、立山黒部アルペンルート【本部スタッフ・ふるさと見聞録】

本部・地域担当より -

長野◆東御市/うだつが上がる【本部スタッフ・ふるさと見聞録】

本部・地域担当より -

東京◆本部/登記申請を自分で行う方、増えています【本部スタッフ・ふるさと見聞録】

本部・地域担当より -

北海道◆音威子府村/消えゆく幻の黒い蕎麦【本部スタッフ・全国乗り鉄漫遊記】

本部・地域担当より -

東京◆本部/師走を迎え思うこと【本部スタッフ・日々の業務より】

本部・地域担当より -

長野◆茅野市/危険な石とおもいきや【本部スタッフ・ふるさと見聞録】

本部・地域担当より -

東京◆本部/鴨居を持ち上げ、襖を動くように直す【本部スタッフ・ふるさと見聞録】

本部・地域担当より -

山形◆米沢市/雪ニモマケズ、運休(ウヤ)ニモマケズ。【本部スタッフ・全国乗り鉄漫遊記】

本部・地域担当より -

東京◆本部/久々の出張を通じて感じたこと【本部スタッフ・ふるさと見聞録】

本部・地域担当より