記事一覧:

本部・地域担当より

-

東京◆本部/不動産業が擁す無限の可能性【本部スタッフ・日々の業務より】

本部・地域担当より -

栃木◆那須/多くの方に愛されたタケ子さん【那須高久・里山日誌りたーんず・ふぁいなる】

本部・地域担当より総務スタッフより -

香川◆小豆島/島のパワースポット〜重岩~【本部スタッフ・地方出張余話】

本部・地域担当より -

広島◆広島市/テンパールを上げる【本部スタッフ・不動産まめ知識】

本部・地域担当より -

長野◆上田市/海野町(うんのまち)商店街の運の石【本部スタッフ・地方出張余話】

本部・地域担当より -

福島◆檜枝岐村/近くて遠い会津最奥の秘境「ひのえまた」【本部スタッフ・ふるさと見聞録】

本部・地域担当より -

福島◆南会津町/アロマワークショップ+南会津移住相談会を開催します!【イベント紹介】

本部・地域担当より -

香川◆観音寺市/銭形砂絵【本部スタッフ・地方出張余話】

本部・地域担当より -

長野◆上田市/小島に鎮座する社と赤い鳥居【本部スタッフ・地方出張余話】

本部・地域担当より -

東京◆本部/あえて東京を攻めない姿勢【本部スタッフ・ふるさと見聞録】

本部・地域担当より -

東京◆本部/「あの頃」を思い出す【本部スタッフ・日々の業務より】

本部・地域担当より -

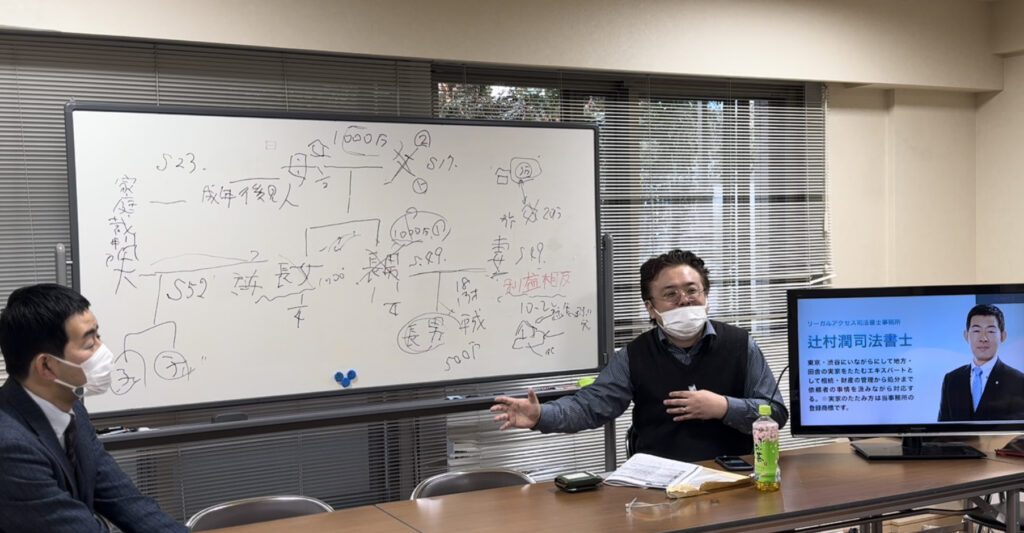

東京◆本部/相続を考える勉強会を開催〜相続登記義務化を迎えて〜【本部スタッフ・不動産まめ知識】

本部・地域担当より