▲霧に包まれる霧ヶ峰高原。自然の冷気を肌で浴びる。

▲霧に包まれる霧ヶ峰高原。自然の冷気を肌で浴びる。

北杜市も夏本番を迎えます。梅雨明け後の急激な気温変化に体がついていかず、全国的に熱中症のリスクが高まる時期でもあるそうです。

北杜市でも日中に最高気温が30度を超える真夏日が度々あり、炎天下の庭仕事、畑仕事には注意が必要です。

北杜市と一言にいっても日中の暑さは場所によって大きく異なります。

標高が低い場所、日当たりの良い場所は気温が上がりやすく、標高の高い場所、森の中などは涼しく過ごすことが出来ます。夏だけ考えると標高が高く、森の中であることが最高の環境となるのですが、冬は寒く、年間をとおして湿気を感じる気候でもあります。路面の凍結も気になる人がいるでしょう。

北杜市の中だけとっても、どの場所に家を構えるかというのは本当に悩むところです。地球温暖化で年々気温が上昇しているとの声も聴きます。

そんな中、お客様から良く言われるのが、標高が高すぎず、かといって低くもないところというリクエストでしょうか。程ほどのバランスでというのが正解なのかもしれません。

そんなことよりどんな山が見えるか、眺望の方が大事との声もあるでしょう。隣家が無いぽつんと一軒家を望む方もいるし、ぽつんとは寂しくて心配という方も。森の香が好きな方もいるでしょう。逆にカラッとした乾いた空気を好む人も。森の中だとリスが遊びに来てくれるかもしれません。正解は人それぞれというところでしょうか。

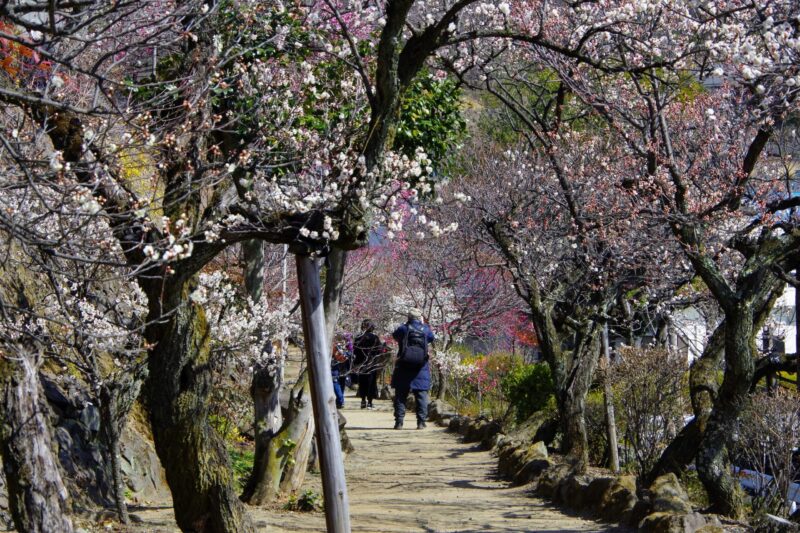

夏の暑い日は北杜市から一歩足を延ばして、霧ヶ峰まで行かれても良いでしょう。

日本百名山のひとつで、長野県茅野市、諏訪市、下諏訪町にまたがり、周囲には湿原が広がり、様々な高山植物が楽しめることから「花の百名山」にも選ばれています。高原のドライブコースとしても人気の場所で、北杜市からは下道1時間程で標高1600mの草原にたどり着きます。

▲ニッコウキスゲが山肌を黄色に染め上げる。(霧ヶ峰高原)

▲ニッコウキスゲが山肌を黄色に染め上げる。(霧ヶ峰高原)

エアコンの商品名にも使われている霧ヶ峰ですが、夏でも気温は20℃前後、度々発生する霧に包まれると夏でも肌寒い程。7月にはニッコウキスゲが見ごろを迎え、黄色い花が一面を埋め尽くす光景は見る人に安らぎを与えます。

7月、八ヶ岳の気候を感じに是非おいでください。自分にとっての最適な夏の過ごし方が見つかるかもしれません。(八ヶ岳事務所 大久保武文)