最新号、10月号の目次を更新しました。

今回の特集エリアは那須町です。

御用邸や別荘地のイメージがあるかもしれませんが、

那須の里山は田舎暮らしに人気のスポットなんです。

田園風景と雑木林の景観が特徴の那須の魅力をお届けします。

もちろん、新着物件情報ももりだくさんですよ。

最新号、10月号の目次を更新しました。

今回の特集エリアは那須町です。

御用邸や別荘地のイメージがあるかもしれませんが、

那須の里山は田舎暮らしに人気のスポットなんです。

田園風景と雑木林の景観が特徴の那須の魅力をお届けします。

もちろん、新着物件情報ももりだくさんですよ。

麻績村480万円(12419H)の売主様から連絡があり、価格を大幅に値下げ・300万円に改定されました。売主様は高齢のご夫妻で、できるだけ早く次の方にお譲りしたいとのお考えからで、売主様が今年の夏まで住まわれていた物件です。

聖高原の中でもかなり標高の高い場所にあり、隣家までも距離があり、周囲の環境はほとんどこの家だけといった印象です。鉢植えの庭木が数多くあり、ベランダからの眺望は都会の日常とはかけ離れたもの。読書・文筆などの創作活動、音楽や木工など音を出す方には最適な場所ではないでしょうか。

前面眼下の林の木も、今年度中に町による適度な伐採が入る予定とのこと。これからは本格的な紅葉の季節。是非ともこの物件のすばらしい眺望を体感してみてください。

現在、一定の環境下で新着物件ページの不具合が確認されております。

引き続き原因について調査中です。皆様にはご不便をかけますが、同じ事象が発生されている方がおりましたら、下記の対策をお試し下さい。

確認されている現象のPC環境===

・Windows Vista、XP、7

・Internet Explorer ver.9(11でも事象あり)

<<対処法>>

1、Internet Explorerのバージョンを最新のものにする。

2、Internet Explorer以外のブラウザ(Google Chrome、Firefox、Safari等)を使用する。

1でも表示がされない場合は2をお試しください。

※1 Internet Explorerのバージョンの確認方法はこちら

※2 Google Chromeのダウンロードについてはこちら

※2 Firefoxのダウンロードについてはこちら

※2 Safari(5.1.7)のダウンロードについてはこちら

==========

リンク先は変わる場合があります。尚、ブラウザは必ずMicrosoft社、Google社、mozilla社、Apple社など公式サイトよりダウンロードされることをおススメします。

(Soft●nic等のダウンロードサイトから行った場合、意図しないプログラムが添付されている場合がありますのでご注意ください)

少子高齢化・人口減少化社会の中で、全国のほとんどの県(東京や大阪を除いた)や市町村で都会からの移住者を受け入れて地域を活性化させようという定住促進事業が取り組まれている。この十年で都会の人を受け入れる施策も大きく進んだ。

地元の人々も都会から来る人に対して好意的で、以前の「来たり者」「よそ者」としてあまり歓迎されていなかった時代と比べると隔世の感がある。

そしてまた各地に出かけてみると、都会から来た多くの人々に出会う。

都会からの人で活気を取り戻す

鳥取県倉吉市に先ごろ出かけた。江戸時代の城下町で、堀割が流れ赤い瓦に白壁土蔵の立ち並ぶ古い街並み。20数年前に訪れたときは、人影が少なくすっかり衰退した町であった。

昭和40〜50年代の高度経済成長期には、倉吉に限らず地方の古い街並みは、どこも同じような状況にあった。

それが今回出かけてみると、活気のある街に変身しているのである。古い土蔵や昔の町屋を再生し、骨董や工芸品店、カフェやレストランなど、数多くの店があり、多くの観光客で賑わっている。

立ち寄ったフレッシュジュースのカフェは、埼玉からやって来た若い女性が経営。都会から移り住んだ人のお店が多い。地元の商工会も、空き家を利用して「お試し店舗」を月額5千円で1年間貸して自立への手助けをしている。

復活した長野市善光寺門前町

長野市善光寺は、昔は門前町として栄えた町だった。路地を入ると土蔵や多くの古民家が立ち並ぶが、空き家が増えて、衰退した町となっていた。昭和の末の頃である。

その町が近年、土蔵や古民家を再生した新しい店が増えて、活気を取り戻し多くの人々が訪れる町となった。

その復活の一翼を担ったのが、倉石智典さん(41歳)の空き店舗の仲介・再生事業である。

倉石さんはもともと長野市生まれ。東京の大学を卒業して都市計画事務所等に勤めていたがふるさとにUターン。「昔の賑わいのある町にしたい」と、門前町に会社を設立。空き家の所有者に働きかけて、新しい店舗として貸すことを勧める。家賃は月額5万円程度、修復費用は借り手が負担する条件。所有者は「いずれ取り壊さなければ」と考えている人も多く、10軒に1〜2軒程度しか了解が得られない。建物が登記されておらず、所有者が分からないことも多い。

こうして集めた空き店舗の見学会を毎月1回開催。ウェブサイトで告知する。見学会の参加者は20〜30歳代が多く、毎回20人ほどが参加する。県外からの参加者が半数を超え大都市圏からも多いという。

工芸品店、工房、雑貨店、アトリエ、カフェなど店舗に合わせてお店をデザイン。専門家である倉石さんに再生工事を依頼するが、入居者自身が自分好みに壁塗りや修復が可能なのも魅力となっている。

この5年間で倉石さんが手助けして新たに生まれた店舗は60軒になる。

寂れていた町も、一旦プラスに回転し始めると、そのムーブメントがどんどん拡大していく。

村役場職員の6割が都会から

「日本でいちばん小さな村」として知られた愛知県北設楽郡富山村。長野と静岡に県境を接し、山々と佐久間ダム湖に挟まれた急峻な地にあり、人口219人。平成17年に隣村の豊根村と合併し、ミニ村の座を高知県大川村に譲った。

南北朝時代に源氏の落人が隠れ住んだといわれるだけに、ほとんど平坦地はなく、民家は急斜面に石垣を築きその上に建つ。

合併する少し前、その村を訪ねた。民宿に宿泊した朝、役場を訪問する途中、10名ほどの若いお母さんたちと保育園児がバスを待っていた。村営住宅に暮らす人たちで、一見して都会から来た人たちと分かる。

役場の総務課長の話によれば、村内の子どもたちは、佐久間ダム湖を渡り飯田線で静岡県浜松市の高校に通う。ほとんどが卒業後は都会に出て戻って来ない。役場や森林組合、社会福祉施設などで人材募集しても村内出身者の応募はない。首都圏や名古屋市からの応募者で定員をはるかに超える。「今や。役場の職員の6割が都会から来た人たちです」。

この辺境な地は、都の人がつくったといわれるが、700年の時代を経て、また新たな移動の時代が始まったといえる。

*

地方の活性化は、移り住んだ都会の人が原動力となっている場合も多い。

大都市では、ひとりの人間の存在は小さいが、地方ではひとりの人間の重みが違うのである。

(ふるさと情報館 佐藤 彰啓)

9月号に向けて制作が佳境に入っています。

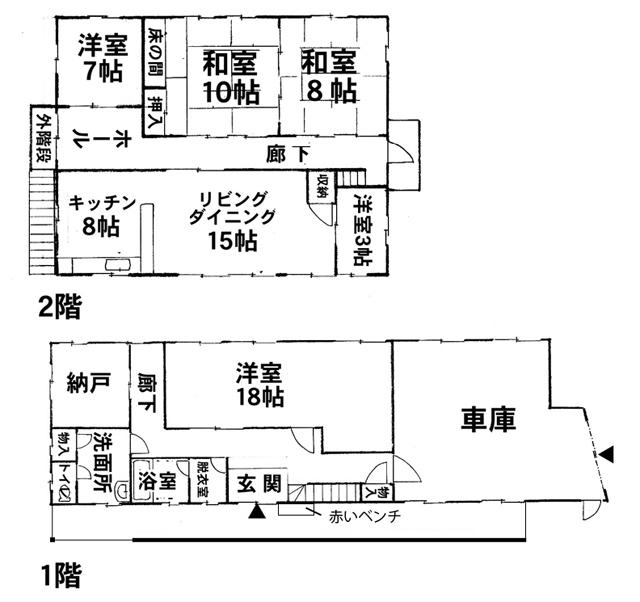

今回は本部・星野と八ヶ岳事務所大澤で信州安曇野エリアを回りました。この地に移住した方や地元で情報発信をされる方、地元業者さんなど、このエリアを訪れるたび、文化度が高く、アートや創作家にとっては魅力的な地域と感じます。

そこで、9月号掲載予定の物件ですが、まさに「アートな方向け」の物件を先行で紹介します。

売主はしっかりとしたリフォームを施しながらも個性的な物件に仕上げるも、新しい購入者の方の感性を邪魔しないように必要最小限のデザインとしています。

もともと事務所用途の物件だったようで、ITビジネスやSOHOなどの拠点としてもお洒落かもしれません。

場所はちひろ美術館のすぐそば、山麓線沿いに面しています。なかなか物件の出づらい松川村の里山物件。東側に安曇野の伸びやかな眺望、西側にも水田と北アルプスの山並み。一見の価値ありです。

物件詳細・内覧については八ヶ岳事務所・大澤(おおざわ)までご連絡ください。

TEL0551-46-2116(水曜日定休)

===========================================

【物件DATA】

松川村 【終了しました】

所在地:長野県北安曇郡松川村南林

土地面積 251.94平米(76坪)

建物面積 1階120.60平米(36坪)2階113.40平米(34坪)

昭和60年新築 平成4年一部改装、平成26年リフォーム

それぞれの地域に歴史あり文化あり

日本は稲作農耕文化の国で、農村では人々は祖先伝来の土地を耕し続け、同じ場所に暮らしてきたと思われがちである。しかしそれは、いつの時代からであろうか。

田舎に出かけると、一見すると同じような農村風景であっても、それぞれの地域に歴史があり文化があり、それらに触れることが多い。

近隣同士の集落でも、集落によってその成り立ちが違い、風習が異なる場合がある。

山梨県芦川村(笛吹市)は、富士五湖と甲府盆地との山あいにあり、深い渓谷沿いに茅葺民家が点在する村である。川下から川上に4つの集落があるが、冠婚葬祭の風習がそれぞれ異なる。一番川下の集落では、棺桶は丸棺で膝を折り曲げて座姿で納棺される。川上の集落はいずれも寝棺であるがその形に違いがあるという。ここには落人伝説があり、それぞれここに移り住んだ年代やどこからやって来たかによる違いからであろう。

移動する人々

「日本人が同じところに住み続けるようになったのは、徳川幕府が安定した江戸時代になってからである。それ以前は人々はあちこちと移動していた」と、昭和の民俗学者の宮本常一はいう。彼は戦前、戦後の日本の農山漁村をくまなく訪ね歩き、『忘れられた日本人』『村里を行く』『日本文化の形成』など多くの著書を残している。

平家落人伝説は日本の山村いたるところにあるが、なにも平家だけでなく、さまざまな戦いに敗れて落ち延びた人々によってつくられた山村はたいへん多い。

そして昔は、集落の人口が増えて生産力が伴わなくなると、”分村“といって村を分けたという。村の一部の人々が新天地を求めて他に移り住むのである。ちょうどミツバチが分蜂(巣分かれ)するのと同じである。

分村してできた村は「親村」の慣習や習俗を引き継いでおり、周辺の集落とは異なる。

愛知県北設楽郡東栄町には、鬼が出て夜を徹して舞う”奥三河の花祭“として知られる伝統芸能がある。

毎年11月から3月初旬の土曜日、11の集落で順次盛大に行われる。その祭りを見た後、東栄町のある集落を訪ねたことがある。

「じつはこの集落には、花祭はないんです」と、お会いした地元の人の話。花祭ではなく、子ども歌舞伎があるのだという。その集落の名は「下田」といい、言い伝えによれば、伊豆下田から越してきた集落という。下田には子ども歌舞伎があり、それがここに伝わった。

時代は分からぬが、分村して数百キロも離れたこの地に、どのようにして辿り着いたのだろう。しかもそれは少人数ではなく、子ども歌舞伎が演じられるほどの集団として。

昔の人々の生きてゆくたくましさに敬服するばかりである。

今も残る中世の面影

農山村に行き、地元の長老の話を聞けば、日本の中世の歴史がどこにも転がっている。

ふるさと情報館八ヶ岳事務所から近い長坂下条は70戸ほどの集落である。集落のはずれの林の中に、地元で「長閑屋敷」と呼ばれる場所がある。武田信玄の24武将のひとり長坂長閑の屋敷跡という。この集落の世帯の苗字は、三井、相吉、植松の姓が多い。「昔、三井城、相吉城があった」という。それは長閑よりももっと以前の、この集落ができたころにやってきた人の屋敷跡であろう。

長野県下條村は、天竜川沿いの山間地にあるが、その村名は室町時代のはじめ甲斐の国の下條郷(現・韮崎市下條)からこの地に入った下條氏一族に由来するといわれる。長坂下条もこの下條郷からやってきたのかも知れない。

都市から田舎へ新たな動き

江戸時代徳川幕府は、こうして生まれた村々に年貢米を共同責任で供出させ財政を確立した。そのために農民の定着を図ったのである。

江戸時代末期の日本の人口は3千万人、ほとんどが農村にいた。明治維新の近代以降、人々は徐々に都市へと移り住み、戦後高度経済成長に伴い、大都市への一極集中が急速に進み都市に人口の7割が集中するようになった。

経済成長のみを追う都市の極度の肥大化はさまざまな矛盾をもたらし、都市が快適な生活空間でなくなり、自然豊かな農山村が見直されるようになった。

そして近年、都市から田舎へと新たな動きが始まっている。

(ふるさと情報館 佐藤 彰啓)

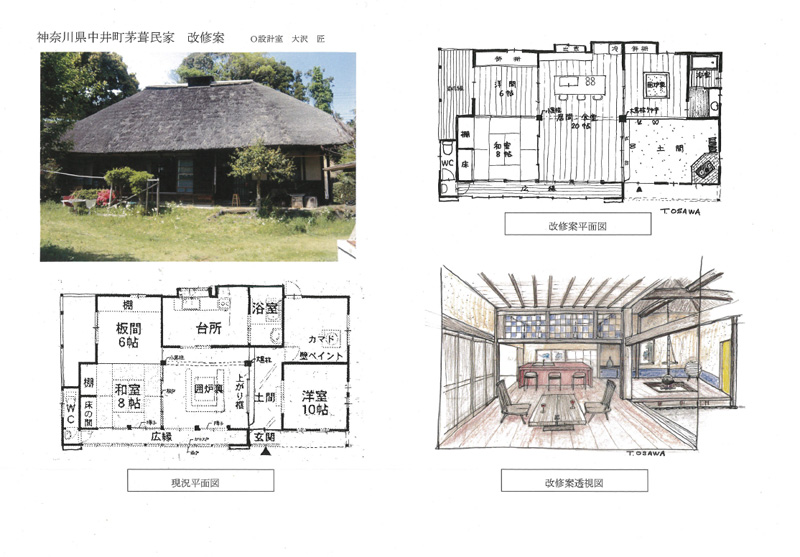

去る7月19日(土)に神奈川県中井町に残る茅葺き古民家の見学会を行い7組10名様がご参加下さいました。

古民家再生の専門家であるO設計室・大沢先生のご説明のもと、茅葺きの維持管理、修復・リフォームプランなどのお話を囲炉裏を囲んで聞きました。

残念ながら新しいオーナー様は見つかりませんでしたが、引き続き見学会という形でご案内日を設けたいと思いますので、物件を検討されている方はご連絡ください。日時が決まり次第お知らせいたします。(8月20日以降を予定。※大変申し訳ありませんが月内の個別案内については基本的にお受けできませんのでご了承ください)

<物件のポイント>

1)茅葺きは現在のオーナー様が3回にわたって全体の修復を施しているので当面は手直しは必要なさそうである。(10年スパンで差し茅が必要になる場合がある)

2)当該地はバス便が無いので車は必須。役場から車で約15分ほど山に入った集落にあるので、このエリアの土地勘無く定住を検討されている方は冷静に検討する必要がある。

3)市街化調整区域内にあるため、旅館等の用途変更を伴う改装等は難しい。再建築に関しては同一規模、同一用途が原則である。

4)台所とお風呂が改装ポイント。お風呂は思い切って日帰り温泉等を利用するなど割り切り、リフォーム費用を抑えることも考えられる。

5)陶芸窯があるので、陶芸を趣味に茅葺きを愛でる方に

(TEL03-3351-5601 ふるさと情報館・本部/中井町物件担当 星野)

=========================================

今回古民家の説明していただいた大沢さんのホームページ

O設計室(オーセッケイシツ・鎌倉)

http://www.o-sekkei.com/