桜の満開一ヶ月楽しめる八ヶ岳南麓

八ヶ岳清里高原は現在では全国的にも知られた観光地。八ヶ岳南麓は標高500mから1500mまであり、春の桜の開花期は下から上まで一ヶ月間も楽しめる。その最上部が清里である。近年の温暖化の影響で現在はさほどでもないが、かつて冬は厳寒の地だった。

JR小海線清里駅から上は、清里開拓の父と呼ばれるポール・ラッシュが高原実験農場として開いたキープ協会の諸施設。駅から下は、昭和13年から始まった開拓地である。

地域の歴史と暮らしを学ぶ

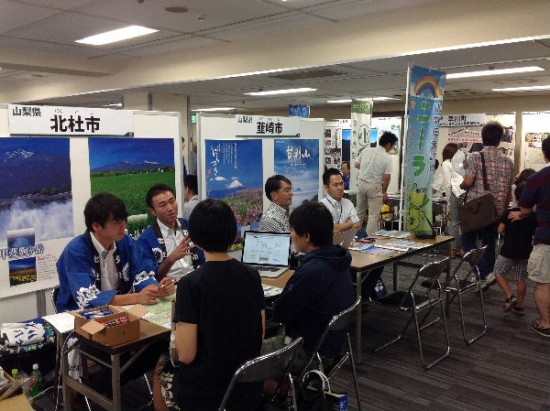

都会から八ヶ岳に移り住む人々の会「八ヶ岳ふるさと倶楽部」は、地域の歴史と暮らしを学ぶ連続講座を「萌木の村」の「オルゴール館」で開いた。

「萌木の村」は国道141号線沿いにあり、広い敷地にホテル、レストラン、店舗、オルゴール館などを持つ複合施設。今回の講座は、そこを主宰する舩木上次さん(64)が講師である。

舩木さんは集まった80名の人々を前に、開拓時代の苦しかったことを振り返りながら、「開拓者は様々な境遇に直面し、多くの仲間はこの地を去りましたが、私たちは、この地が好きでここに残り、この地に生き抜こうと今日までやってきました」と語り、新たに新住民となった人々に「一緒に地域づくりを」と呼びかけた。

厳しい清里開拓の歴史

昭和13年、小河内ダムで水没する丹波山村などから28世帯が開拓に入る。その地は、水源の乏しい、火山灰の酸性度が強い荒地。入植に当たり県から手渡されたのは鍬一丁のみ。赤松や雑木が茂る原野を徒手で伐採抜根。岩や熊笹を除去するのは大変な労苦。畑にするのに10年を要した。最初は野菜や雑穀を播いても、ソバ以外はほとんど採れなかった。

笹小屋と呼ばれた粗末な家。丸太を組み、屋根に杉皮を張り、むしろを入口に垂らす。冬は厳しかった。囲炉裏で松の根を燃やすと、松脂の煙で顔は真っ黒、目は赤く腫れ、体は臭く臭った。最大の苦しみは水汲みだった。遠くの泉から天秤で熊笹の山道を日に数回も運ぶのである。

東京の水問題を解決するために故郷を失った人々が水に苦しみ、水問題を解決したのは大門ダムが完成した昭和63年、なんと50年の歳月を要したのである。

貧しいながらも、互いに助け合い励まし合う関係は、やがて逞しい共同体意識に成長し、住宅、分教場、簡易水道、公民館などの建設へと発展していった。

昭和25年酪農が導入され、牛乳は甲府市に出荷、バター、チーズも製造するようになった。開拓農家のほとんどが酪農家となり、耕作地は雑穀農地から牧草地となった。そして緑の牧草地に赤い屋根の畜舎、とんがり帽子のサイロが建てられ、ここに新しい清里の原風景がつくられた。日本の高原農村のモデル地域といわれた。

突如起こった「清里ブーム」

昭和40年代に入ると牧場民宿が始まった。そして昭和46年になるとレジャーブームで、アンアン・ノンノン族の若い女性が都会から押し寄せるようになる。

突如起こった「清里ブーム」は、清里駅前を東京原宿通りのように一変させた。地価は高騰し、それまで酪農を基盤に民宿を経営していた農家も、酪農を辞め民宿だけになるものも多かった。

50年代にはいると、洋風のペンションブームに移行して民宿は客が途絶え、土地も売却して去っていく農家が増えた。

平成に入り、文化的レジャー施設が増えるに従い、来訪者は若い女性から家族層に変わり、最近は都会から移り住む人々も多くなってきている。

“選択的土着民”が互いに力を併せて

このように清里は、都会に翻弄された時代を経て今日に至っている。

舩木さんは、「田舎には、都会にない宝物があります。地元の人はそれに気付かないで、そこで生まれたから仕方がないとか、都会の華やかさだけを追い求める人もいます。私は、その地が好きで、その地の宝物を大切にする生き方を選ぶ人を”選択的土着民“と呼び、そうでない人を”宿命的土着民“と呼んでいます」。

「皆さんは、都会からこの地が好きで、ここを選択されました。皆さんも 同じく”選択的土着民“です。双方が互いに力を併せて、これからの新しい地域を創っていきたいと思っています」。

その土地の歴史、先人の想いを知ると、より一層その土地に対する愛着が生まれる。田舎暮らしで新しい土地で暮らすなら、まずその土地の歴史を知ろう。

この号は次月号に続く。

(ふるさと情報館 佐藤 彰啓)

七夕は小暑に当たります。梅雨の末期ですが、うまく行けば天の川が見えるかもしれませんね。天(てん)の川と地の川。この時期は全国で最も標高の高いところを走るJR線・小海線にでも乗って、銀河の童話を紐解いてみたくなりそうです。

七夕は小暑に当たります。梅雨の末期ですが、うまく行けば天の川が見えるかもしれませんね。天(てん)の川と地の川。この時期は全国で最も標高の高いところを走るJR線・小海線にでも乗って、銀河の童話を紐解いてみたくなりそうです。