松本駅から上高地方面に延び、登山客の観光路線、あるいは周辺住民の通勤通学路線として親しまれている松本電気鉄道。その西側の終着駅は「新島々駅(しんしましまえき)」といいます。

何だかキュートな響きのこの駅名、海がないのに島、しかもなぜわざわざ「しましま」と音を重ねるのか。さらには島々駅がないにもかかわらず、なぜいきなり「新」島々なのか。その裏側には、実は知られざる「栄枯盛衰の歴史」がありました。

同鉄道の開業当初は、終着駅は「島々駅」だった。

所在地は波田町前渕ですが、既に登山基地として名を馳せていた2㎞西の「島々」を敢えて駅名とし、利用客へのアピールを図ったそうです。日本が高度経済成長期に入り、国民の間にレジャーが一般化するなか、上高地や乗鞍へ向かう人も次第に増えていきました。ついには「島々駅」前のスペースが手狭となり、一つ松本寄りの「赤松駅」に大きなバスターミナルを建設。昭和41年、同駅を「新島々駅」に改称し、新たなスタートを切りました。 その後、「新島々」~「島々」間は乗客が激減。昭和58年の台風では土砂崩れが起き、線路被害が要因となって同区間は廃止されます。

以来、新島々駅が新たな終着駅となり、現在に至ります。なお、「旧島々駅舎」は「新島々駅」前に移築され、直売所(4~11月)として活躍中です。

地名の由来は?

市内では他にも島内(しまうち)、島立(しまだち)などの地名が見られます。川沿いの小さな集落や耕地を「島」と呼ぶことがあるそうで、中でも2本の川の合流点に位置する「島々」は、平地が散在する様子からこのような名前が付いたようです。(本部・安曇野担当 大澤 憲吾)

歳月人を待たず。田舎に暮らし始めたらすぐやっておかないと、後年ホゾを噛むことのひとつに

歳月人を待たず。田舎に暮らし始めたらすぐやっておかないと、後年ホゾを噛むことのひとつに

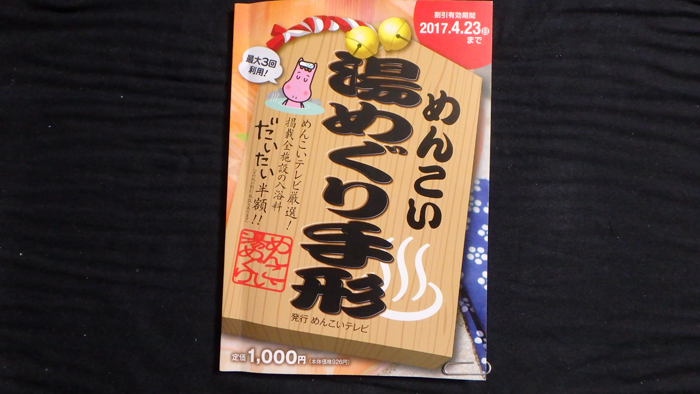

岩手県の民放テレビ局の一つの「岩手めんこいテレビ」の企画で、「めんこい湯めぐり手形」が発行されまして、只今、私と家内はこの手形に記載されている「県内四十一カ所」の日帰り温泉巡りに挑戦中です。そもそも、この企画の「入浴料がだいたい半額!」とのうたい文句にほだされて、定価千円の手形を購入してしまったのが事の始まりでした。

岩手県の民放テレビ局の一つの「岩手めんこいテレビ」の企画で、「めんこい湯めぐり手形」が発行されまして、只今、私と家内はこの手形に記載されている「県内四十一カ所」の日帰り温泉巡りに挑戦中です。そもそも、この企画の「入浴料がだいたい半額!」とのうたい文句にほだされて、定価千円の手形を購入してしまったのが事の始まりでした。

「祭りの湯」は渦中の某学園にそっくりな外観も気になるところ。

「祭りの湯」は渦中の某学園にそっくりな外観も気になるところ。