記事一覧:

秋田現地案内人/ 片山 保

-

秋田◆秋田/東海林太郎~完~【地域駐在スタッフ・秋田からの風】

地域スタッフより -

秋田◆秋田/東海林太郎~その1~【地域駐在スタッフ・秋田からの風】

地域スタッフより -

秋田◆秋田/秋田の赤い靴【地域駐在スタッフ・秋田からの風】

地域スタッフより -

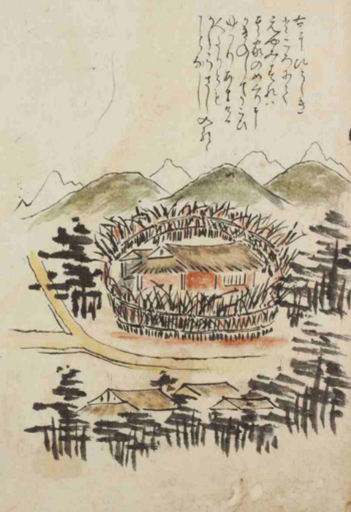

秋田◆秋田/菅江真澄~その6~『疱瘡(もがき)を病む子供』【地域駐在スタッフ・秋田からの風】

地域スタッフより -

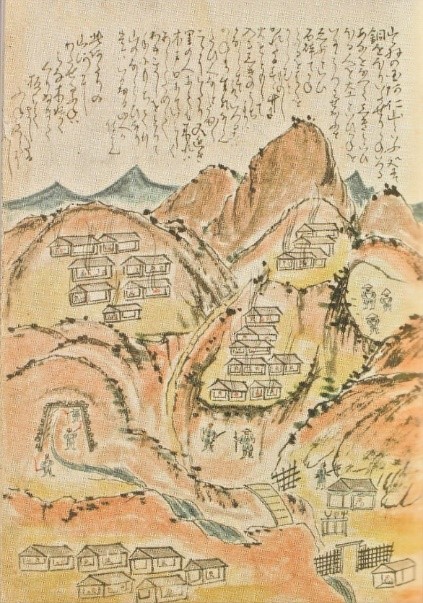

秋田◆秋田/菅江真澄~その5~『男鹿の涼風』【地域駐在スタッフ・秋田からの風】

地域スタッフより -

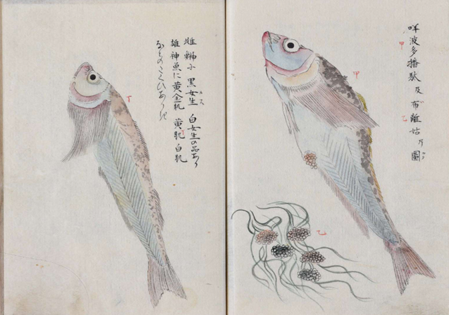

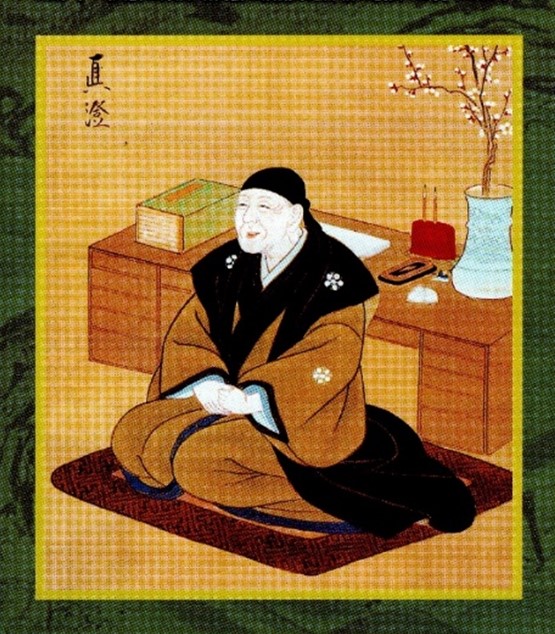

秋田◆秋田/菅江真澄~その4~【地域駐在スタッフ・秋田からの風】

地域スタッフより -

秋田◆秋田/菅江真澄~その3~【地域駐在スタッフ・秋田からの風】

地域スタッフより -

秋田◆秋田/菅江真澄~その2~【地域駐在スタッフ・秋田からの風】

地域スタッフより -

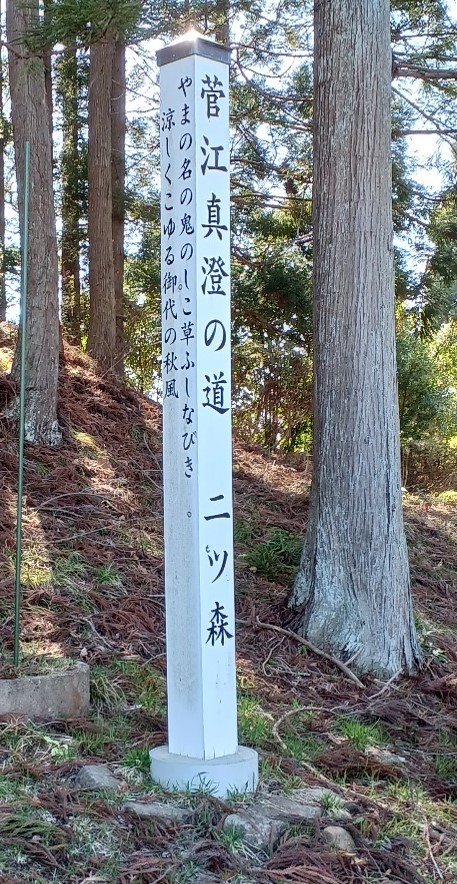

秋田◆秋田/菅江真澄~その1~【地域駐在スタッフ・秋田からの風】

地域スタッフより -

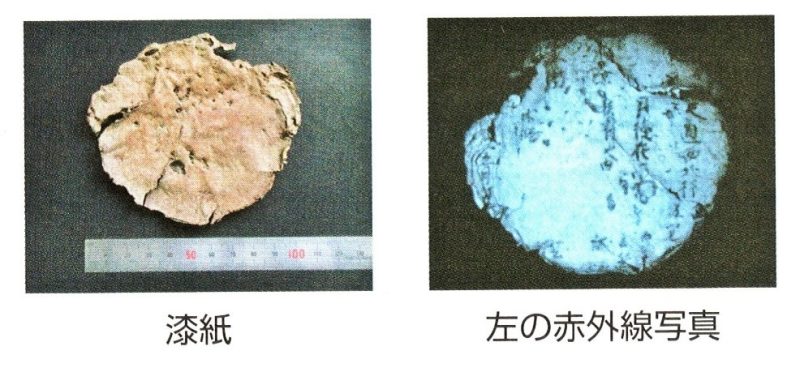

秋田◆秋田/秋田城と薬師寺は同世代【地域駐在スタッフ・秋田からの風】

地域スタッフより -

秋田◆秋田/秋田城でボランティアガイド~その4~【地域駐在スタッフ・秋田からの風】

地域スタッフより -

秋田◆秋田/秋田城でボランティアガイド~その3~【地域駐在スタッフ・秋田からの風】

地域スタッフより