群馬県甘楽町(かんらまち)野菜畑を楽しむ家

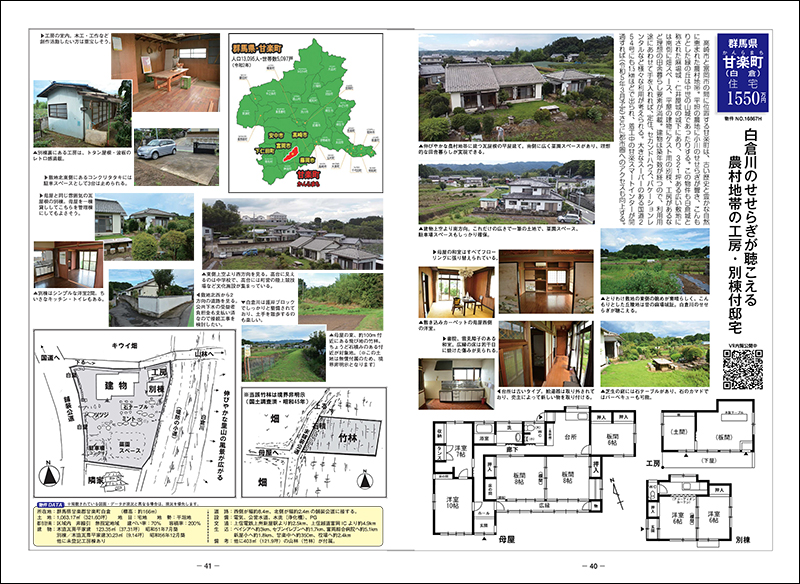

今回は群馬県の南部に位置する「甘楽郡甘楽町」の物件の話。「甘」と「楽」を冠した市町村はわたしの調べた限りで、群馬県(邑楽郡)、愛知県(北設楽郡)、京都府(相楽郡)、東京都(千代田区有楽町)など「楽」はそれぞれ特徴のある地域が多い。それにしても「甘く楽しい」とは、わたし的には全国最高位に位置する市町村名であることだけは確かだ。

町域は58平方キロメートルで(ちょうど世田谷区と同規模)、人口は2019年の住民基本台帳によれば13、185人。地形的には南部の山間地(平均標高700メートル)、中央部の丘陵地(同300メートル)、北部の田園地帯(同115メートル)と起伏に富んでいる。山あり谷ありの変化に富んだ地形は私の好みとも一致している。

▲甘楽町役場。(上州の小京都とも呼ばれる小幡地区にある)

▲甘楽町役場。(上州の小京都とも呼ばれる小幡地区にある)

気候は内陸性で寒暖差が大きく冬場の日照時間は長い(2018年の1月の日照時間は192時間で月毎では最長)。こうした地域では農産物の良好な産地が多く滋味あふれる食べ物も多いと聞く。

▲立派な小幡の看板。

▲立派な小幡の看板。

また、甘楽は高崎と富岡・下仁田を結ぶ交通の要衝地にあたり、町内を東西に走る下仁田街道(現国道254号線およびバイパス)のほか私鉄の上信電鉄がある。この上信電鉄は高崎と下仁田を27分あまりで結んでいるが、鉄道や物流の中心地・高崎駅では0(ゼロ)番線ホームが発着番線なのだ。訪問者にとってはゼロというのがなんとも言えずに良い。

わたしは東北出張の帰り道、上信越自動車道の吉井インターを降りて甘楽に向かったが、次の富岡インターともほぼ中間に位置するようだ。そして往時をしのぶ雰囲気を醸し出す甘楽パーキングにスマートインターが2023年3月にできる予定だという。このインターができれば交通アクセスが飛躍的に向上するのは間違いない。

▲上信越道甘楽パーキング上り。

▲上信越道甘楽パーキング上り。

約束の時間に物件現地で売主とお会いする。周辺はほどよく宅地が点在し、農地がその周りに配する。その中心には白倉神社が鎮座する。敷地は東側が河川、西側が県道に面していた。

▲白倉城は2つの山城の総称。甘楽ふれあいの丘には甘楽中学がある。

▲白倉城は2つの山城の総称。甘楽ふれあいの丘には甘楽中学がある。

物件の第一印象は「よく手入れされているな」だった。農地の一角に「Jardin Potager」(ジャルダン・ポタジェ)の看板が目に止まった。フランス語でその意味するところは「野菜畑」なのだそうだが、ハーブなども多品種植えられていてその多様性が今風でもある。昔から一反(約300坪)という敷地の広さは、農家住宅の基本と言われてきた。母屋があり、離れがあり、納屋がある。そして地続きの目の前には菜園が広がっている。指し呼この間に完結できる田舎暮らしの理想形を絵に描いたような物件といえるのだ。

▲野菜畑の様子。

▲野菜畑の様子。

しかも本下水の受益者負担金は支払い済みであるので、工事をすれば下水も利用できる。さらに100メートルほどの場所には竹林があり、こちらも付属される(実は収録時パーソナリティーの残間さんが一番興味を示されたのがこの竹林です)。

毎年4月にはタケノコを思う存分味わうことができる。自給を目指す暮らしも良いだろうし、民家カフェなど営業物件としても一考に値する。

▲石積み付近が現地。山城の時代に設けられた擁壁と推定される。

▲石積み付近が現地。山城の時代に設けられた擁壁と推定される。

わたしはその後西側の丘陵地にあるモダンな町立の中学校や文化会館を見て回ることができた。江戸時代の小幡藩のお城下は新旧がほどよく交わった甘く楽しい町として、これからも続いていくことだろう。

▲由緒ある白倉神社。

▲由緒ある白倉神社。

▲白倉氏居城跡。

▲白倉氏居城跡。

駅伝の名門・東京農大二高の脇を通って高崎駅の繁華街に向かった。人づてによると群馬県人はうどん好きなのだという。秋田の稲庭うどん、香川の讃岐うどんとあわせて全国三大うどんと並び称されるという(異論はあると思いますが)、群馬の水沢うどんを食べることにした。

濃い目のつけ汁に合ったざるうどんはのど越しも良く品のある味だった。(八ヶ岳事務所 中村健二)

▲ご当地「水沢うどん」。

▲ご当地「水沢うどん」。

▲赤茶けた排水溝からは湯煙が立ち昇っている。

▲赤茶けた排水溝からは湯煙が立ち昇っている。 ▲田園の先にある蔵王連山は黒い雲に覆われていた。

▲田園の先にある蔵王連山は黒い雲に覆われていた。 ▲エコーライン入り口の大鳥居。

▲エコーライン入り口の大鳥居。

▲バイクで来ていたカップルは可愛いサイズの雪だるまをこしらえてくれた。

▲バイクで来ていたカップルは可愛いサイズの雪だるまをこしらえてくれた。 ▲金谷の市街地を望む高台。その先、大井川がゆったりと流れ、今では橋が何本も架かっている。

▲金谷の市街地を望む高台。その先、大井川がゆったりと流れ、今では橋が何本も架かっている。 ▲東海道金谷宿の石畳。

▲東海道金谷宿の石畳。

▲富士山静岡空港は広大な丘陵地帯にあるが人影もまばら。

▲富士山静岡空港は広大な丘陵地帯にあるが人影もまばら。

▲井伊家の菩提寺「龍潭寺(りょうたんじ)」は浜松市北区引佐町にあるが、この写真は滋賀県彦根市の「龍潭寺」。

▲井伊家の菩提寺「龍潭寺(りょうたんじ)」は浜松市北区引佐町にあるが、この写真は滋賀県彦根市の「龍潭寺」。

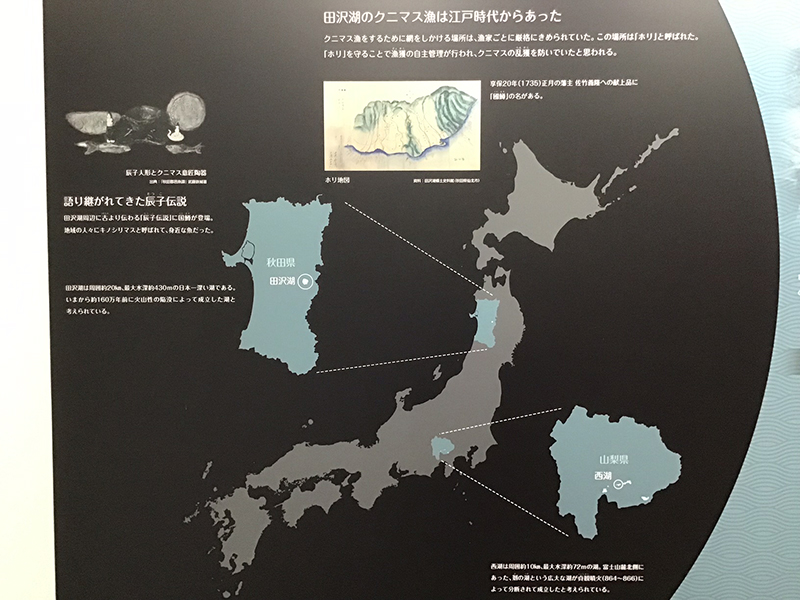

▲クニマス展示館(山梨県富士河口湖町)

▲クニマス展示館(山梨県富士河口湖町) ▲水槽の中を泳ぐクニマスたち(山梨県富士河口湖町)

▲水槽の中を泳ぐクニマスたち(山梨県富士河口湖町) ▲クニマス展示館のパネル。

▲クニマス展示館のパネル。 ▲夏の浜名湖は太陽の圧倒的な支配下に置かれる(東名高速道路浜名湖SA)。

▲夏の浜名湖は太陽の圧倒的な支配下に置かれる(東名高速道路浜名湖SA)。 ▲金色のたつこ像は秋の小雨の中で輝いていた。(秋田県仙北市田沢湖畔)

▲金色のたつこ像は秋の小雨の中で輝いていた。(秋田県仙北市田沢湖畔)

▲厳美渓に行く途中にある一関市立博物館。(岩手県一関市)

▲厳美渓に行く途中にある一関市立博物館。(岩手県一関市) ▲往時をしのぶ街道筋。(笛吹市八代町)

▲往時をしのぶ街道筋。(笛吹市八代町)

▲現在の清水港。駿河湾フェリーの発着所はワクチン接種会場となっていた。

▲現在の清水港。駿河湾フェリーの発着所はワクチン接種会場となっていた。 ▲偶然にいざなわれる、ここがあの「おくのほそ道」。

▲偶然にいざなわれる、ここがあの「おくのほそ道」。 ▲国道47号線沿いの看板。この看板に気づかなければ、この新しい出会いを得ることができなかった。

▲国道47号線沿いの看板。この看板に気づかなければ、この新しい出会いを得ることができなかった。 ▲ヤギと出くわす。いつの時代でも人間と寄り添う家畜たちは、つぶらな瞳で私に何かを伝えようとしている。

▲ヤギと出くわす。いつの時代でも人間と寄り添う家畜たちは、つぶらな瞳で私に何かを伝えようとしている。

▲荘厳な山の中に、人々を隔絶する関所跡が今もここに。

▲荘厳な山の中に、人々を隔絶する関所跡が今もここに。 ▲バッハホールのパイプオルガン。ひと度演奏が始まれば、神聖な音色が私の魂を貫くのだろう。

▲バッハホールのパイプオルガン。ひと度演奏が始まれば、神聖な音色が私の魂を貫くのだろう。