5月7日 山菜パーティ

毎年ゴールデンウィークになると何となく仲間達に会いたくなり、いつの間にか恒例になった山菜パーティを今年もやりました。いつもは夕方からなのですが、今年は都合で昼食会にしました。

昼近くになると「お久しぶり~!」と元気な声で、次々に集まって来る仲間達の変わり無い姿を見るとほっとします。山菜パーティといっても【毒】になる山菜もあるので、確かな所で手に入れたものを天ぷら等で旬の味と香りを1年ぶりに楽しみました。

そしていつもの手打ちそばに塩漬けの保存食等で作った田舎膳が食卓に並ぶと「うわ~ごちそうだ~!」とニコニコ顔です。近況報告から始まり野菜作りや健康の話、そして私の知らない地元の情報等尽きることなく延々と続き、食べてしゃべって笑って「至福の時」を過ごしました。

たったこれだけのことが、ストレス解消になるとか・・・。安上がりですね~。

5月14日 田植え

現在の農家は高齢化と後継者不足で大型機械を持っている人に一部作業をお願いしたり、全部委託するというのが現状です。御多分に洩れず我が家も知人にお願いして植えてもらうのですが、田んぼへの苗運びと機械に乗せる苗出しや苗箱洗い等に人手が必要なので、こちらへ移住した方にお願いしています。毎年お手伝いしてくれるベテランなので手際良くやってくれて、とっても助かります。

今の時代は乗用田植え機で泥に汚れることなく農作業をやるという、昔の人間にとっては夢の様な田園風景が此処かしこに見られます。今では珍しくなった手植えの田植に今年も浦和に住む孫娘達が来ました。いつもの様に朝食後、田植と稲刈り用にキープしてある衣装ケースより、それぞれの野良着を引っ張り出し、着替えて田植長ぐつを履くとすっかり早乙女に変身です。姉のほうは高校一年生で妹のほうは小学5年生になり、少しでも戦力になろうと気合が入っています。

▲憧れの乗用田植機を運転させてもらい、大満足の我が夫・だんなさま(後ろ姿)

▲憧れの乗用田植機を運転させてもらい、大満足の我が夫・だんなさま(後ろ姿)

田んぼに入って間もなく「う~ん」とうなり声が聞こえたので、何事かと見ると、姉のほうの長ぐつが泥に吸い付いて抜けず身動きがとれないでいる。それを見ていた妹のほうは「お姉ちゃんの一大事!」とばかりに土手から手を出すが届かず、間におばちゃんが入り、おじいちゃんが長ぐつを持って皆で力いっぱい「よいしょ~‼」の掛け声でひっぱると何とか抜けました。その姿は童話の「大きなかぶ」そのものでした。

▲長ぐつが泥に吸い付いて身動きがとれないお姉ちゃんを助けようと、みんなで「せ~の、よいしょ~‼」とひっぱり上げています。

▲長ぐつが泥に吸い付いて身動きがとれないお姉ちゃんを助けようと、みんなで「せ~の、よいしょ~‼」とひっぱり上げています。

昨年田植えデビューした妹のほうは自分が植え始めた道路際にお姉ちゃんを呼び、自分は苗分けをするのでここに植えてと話がまとまったらしく、昨年私がやったことを真似て苗分けが始まりました。でも苗の置き方や本数がまちまちで、植えている姉のほうには苛立ちの原因となり「お姉ちゃん奥の方から使ってね~」という何気無い言葉に「まったく雑なんだから~‼」ととうとう不満が爆発です。

▲「お姉ちゃん奥の方から使ってね!」と言う何気ない言葉に火が付きました。置き方や本数まちまちで、田んぼの中の姉の不満が溜まる気持ちもわかります。

▲「お姉ちゃん奥の方から使ってね!」と言う何気ない言葉に火が付きました。置き方や本数まちまちで、田んぼの中の姉の不満が溜まる気持ちもわかります。

▲「まったく雑なんだから~‼」と言われて、ちょっとだけ気をつけながらせっせとお仕事?をしている妹のほう。

▲「まったく雑なんだから~‼」と言われて、ちょっとだけ気をつけながらせっせとお仕事?をしている妹のほう。

しかし妹のほうはどこ吹く風と澄まし顔でちょっとだけ気を使いながらせっせと並べています。すると思い出したように「あのね~お友達はお金払って田植に行ってるんだって~」と話し始めた。妹のほうには田植とは自分達の食糧になるものを作り出すお仕事で、体験田植が理解できないらしい。そして「この一株が秋になるとお茶碗一杯のご飯になるんでしょう? これだけあればいっぱい食べられるね~」とご機嫌でした。(那須店 高久 タケ子)

▲憧れの乗用田植機を運転させてもらい、大満足の我が夫・だんなさま(後ろ姿)

▲憧れの乗用田植機を運転させてもらい、大満足の我が夫・だんなさま(後ろ姿) ▲長ぐつが泥に吸い付いて身動きがとれないお姉ちゃんを助けようと、みんなで「せ~の、よいしょ~‼」とひっぱり上げています。

▲長ぐつが泥に吸い付いて身動きがとれないお姉ちゃんを助けようと、みんなで「せ~の、よいしょ~‼」とひっぱり上げています。 ▲「お姉ちゃん奥の方から使ってね!」と言う何気ない言葉に火が付きました。置き方や本数まちまちで、田んぼの中の姉の不満が溜まる気持ちもわかります。

▲「お姉ちゃん奥の方から使ってね!」と言う何気ない言葉に火が付きました。置き方や本数まちまちで、田んぼの中の姉の不満が溜まる気持ちもわかります。 ▲「まったく雑なんだから~‼」と言われて、ちょっとだけ気をつけながらせっせとお仕事?をしている妹のほう。

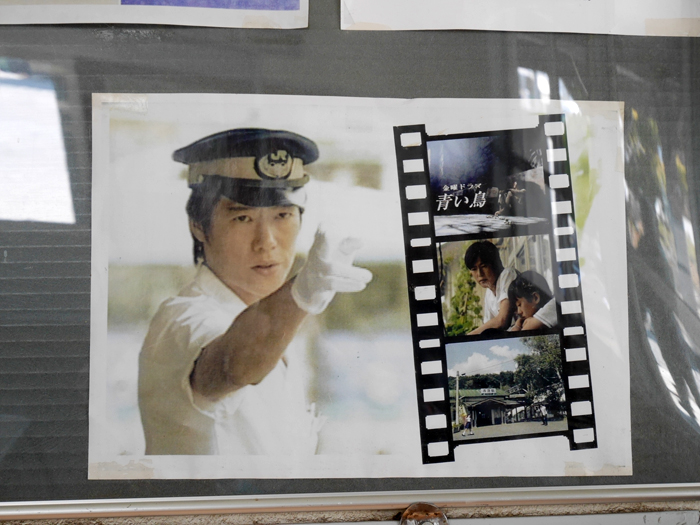

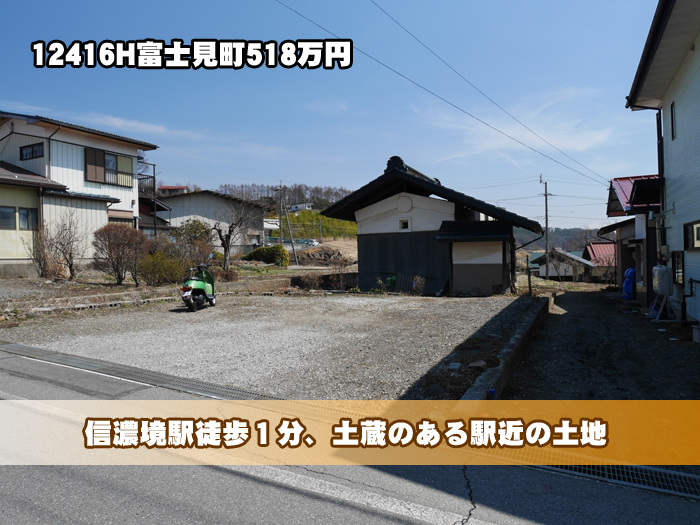

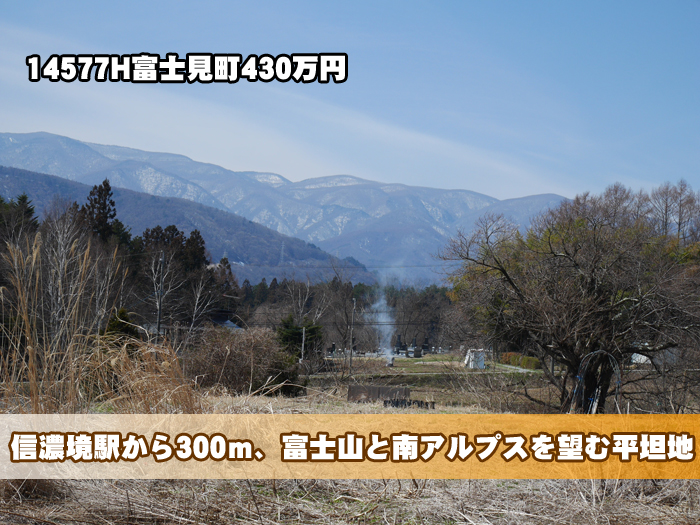

▲「まったく雑なんだから~‼」と言われて、ちょっとだけ気をつけながらせっせとお仕事?をしている妹のほう。 ▲白樺の木が高原の雰囲気を象徴する、小さな信濃境駅舍。

▲白樺の木が高原の雰囲気を象徴する、小さな信濃境駅舍。

「損害保険」入っていますよね。私も18年前の移住した時から損害保険は不可欠と、毎年保険料を払い続けてきましたが、保険請求を考えるほどの事例に遭遇せず、というより、

「損害保険」入っていますよね。私も18年前の移住した時から損害保険は不可欠と、毎年保険料を払い続けてきましたが、保険請求を考えるほどの事例に遭遇せず、というより、