記事一覧:

地域スタッフより

-

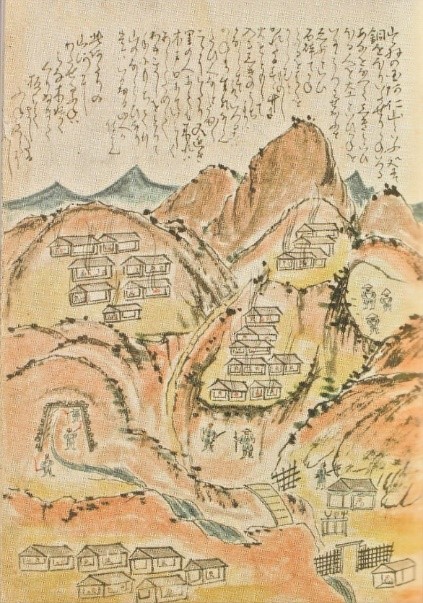

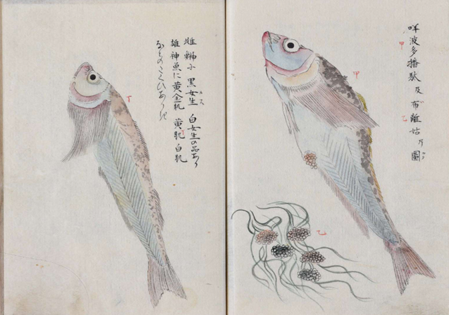

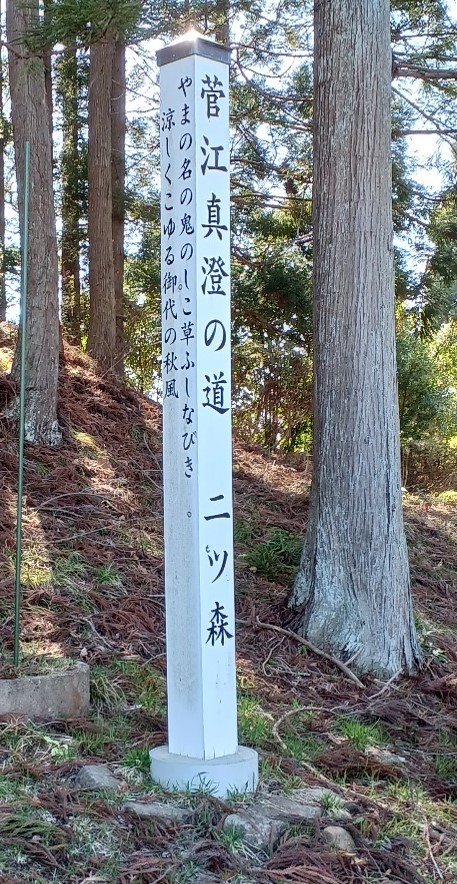

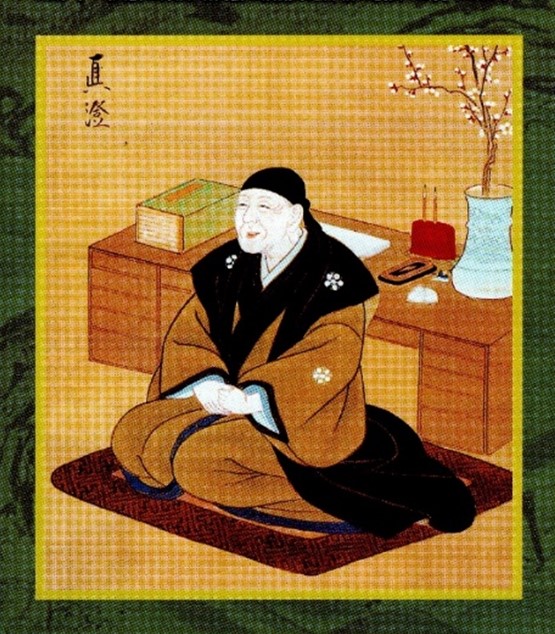

秋田◆秋田/菅江真澄~その5~『男鹿の涼風』【地域駐在スタッフ・秋田からの風】

地域スタッフより -

長野◆青木村/竹粉砕機オペレーター登場!【東信州あおき・小県からの手紙】

地域スタッフより -

秋田◆秋田/菅江真澄~その4~【地域駐在スタッフ・秋田からの風】

地域スタッフより -

秋田◆秋田/菅江真澄~その3~【地域駐在スタッフ・秋田からの風】

地域スタッフより -

栃木◆那須/少子高齢化と地方移住の間に・・・【地域店・日々の業務より】

地域スタッフより -

秋田◆秋田/菅江真澄~その2~【地域駐在スタッフ・秋田からの風】

地域スタッフより -

群馬◆黒保根町/『人生の楽園』づくりに邁進中!!【桐生くろほね・花咲爺日誌】

地域スタッフより -

秋田◆秋田/菅江真澄~その1~【地域駐在スタッフ・秋田からの風】

地域スタッフより -

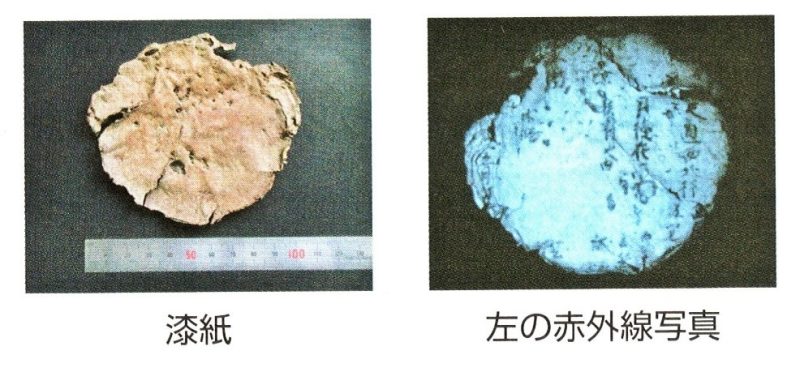

秋田◆秋田/秋田城と薬師寺は同世代【地域駐在スタッフ・秋田からの風】

地域スタッフより -

秋田◆秋田/秋田城でボランティアガイド~その4~【地域駐在スタッフ・秋田からの風】

地域スタッフより -

長野◆蓼科/原村人気と不動産価格【信州蓼科・タイムカプセル】

地域スタッフより -

秋田◆秋田/秋田城でボランティアガイド~その3~【地域駐在スタッフ・秋田からの風】

地域スタッフより