山梨県への移住定住や二地域居住を応援する官民共同組織である「甲斐適生活応援隊」は、組織のメンバーは山梨県をはじめとした19自治体のほか、不動産、住宅、金融、就職等民間50社が参加しています。

この中には県都・甲府市のほか、超大型ショッピングセンターや医大病院があり若い世代の県民に人気のある昭和町・中央市、過疎地といわれながら独自の取り組みにより移住者人口を増やしている早川町や小菅村、そして八ヶ岳や富士山の麓で別荘地も多く名水等の自然環境や移住者による特徴ある店舗の開店が著しい北杜市や富士河口湖町が含まれています。

===================================

わたしはこの会の会長代理(会長は当社創業者の佐藤彰啓)を任されており、昨年末の役員会でこの2月の相談会はオンラインではなくリアルな対面にしようということで話がまとまった経緯がある。しかしながら、昨今のオミクロン株の感染拡大を受けて、今回も完全予約制ですべてオンラインでの相談会とせざるを得ない状況となった。

かつては県の窓口も「観光振興課」であった。対面で開催した時は観光物産会場に行くこともあり、あるときなど品川区のスーパーでハッピを着込んで県内産のワインをPRする県の職員の手伝いをしたことも。

移住が人口対策や空き家問題でクローズアップされ、「空家特措法」が施行されて以降は、横浜会場においてはオープン前から来場者が並んで待っておられるなど人気を博したことが懐かしい。

新宿の会場では隣接の静岡県と共同で移住相談会を開催したこともあった。ちなみに静岡県出身のわたしとしては、「静岡県人、山梨県民」が基本的スタンスだ。その間、山梨県では「移住問題対策課」と担当課が変わっていた。

そして現在は「リニア未来創造局二拠点居住推進課」が担当している。相談会場場所も東京有楽町の「東京交通会館」内で固定化するようになった。当社も多少の変動はあったものの引き続き八ヶ岳事務所の安江と原が相談会ブースで対応させていただいている。

また、相談会にお越しいただいてご自身の体験談を語っていただく講師の方々には本当にお世話になった。語学と絵の才を活かして世界中を旅してきた方、賃貸物件の空き家バンクを通じて移住され、その物件を購入し子育てと地域活動に取り組まれている方、相談会場近くのご出身で身近な移住者として物件購入について優先順位をつけること等を熱く語っていただいた方。いまも心に残っている。

さて、ここで昨年11月13日に行われた相談会の話。会場は「東京交通会館」(民間)と山梨県内のオンライン会場(自治体)とに分かれて行われた。東京には15組の来場者があり、地域おこし協力隊メンバーとオンラインによる地元で参加した安江の話では数組の相談があった。

当日のアンケートでは、テレワーク経験者が1/3あり、コロナ禍での暮らし方が現れた結果といえる。参加者の多数を占めるご回答を要約すれば次のとおり。

ご夫婦で中古住宅を購入し、住まいが決まったのちに移住を決め、その候補地は北杜市(八ヶ岳南麓)を希望している。ただし、この期に就労や転職をお考えの方も3割弱あった(貴重なご意見ありがとうございました)。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

今回の年度末・最後の相談会では、八ヶ岳事務所事務所より新着物件をご用意しております。また、『月刊ふるさとネットワーク』で毎号「星空散歩」コーナーを担当し、「星空ソムリエ」としても活動する安江が八ヶ岳の星座や流星群の話をさせていただきますので、あわせてご拝聴ください。(八ヶ岳事務所 中村健二)

===========================================================================

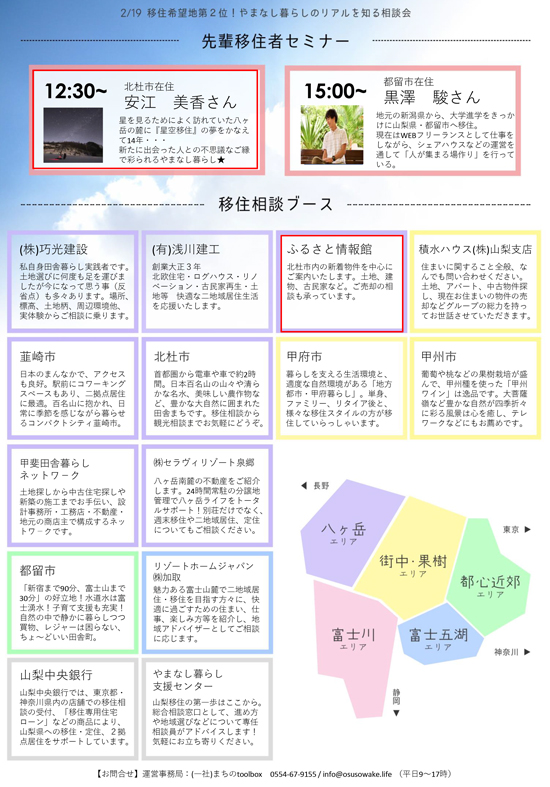

山梨移住相談会(甲斐適生活相談会)開催のお知らせ

【日時】2022年2月19日(土) 12:00~17:00

【参加方法について】

・完全予約制

・申し込みフォームに必要事項を記入してお申し込みください。

【実施方法】

・セミナー、移住相談含め、すべてオンラインでの実施となります。

【内容】

・個別相談会(12:00~17:00)

第1部 12:00~15:00 ※セミナーの時間を除く(12:30~13:00)

第2部 15:30~17:00

・リアルな山梨移住体験談セミナー

12:30~13:00 安江 美香 氏 「星のソムリエによる星空移住」

15:00~15:30 黒澤 駿 氏 「楽しい!を追求する地方での起業」

【お申込】こちらをクリック

※中村のブログを見た!とお書き下さい

お問合せ 山梨県二拠点居住推進課 (055 -223 -1632)

または ふるさと情報館八ヶ岳事務所 (0551 -46 -2116)まで

▲枯草、落葉した木の先に雪化粧をした南アルプス。(北杜市高根町)

▲枯草、落葉した木の先に雪化粧をした南アルプス。(北杜市高根町)

▲2月の下旬。仏の座、オオイヌノフグリが咲き始める。(北杜市大泉町)

▲2月の下旬。仏の座、オオイヌノフグリが咲き始める。(北杜市大泉町)

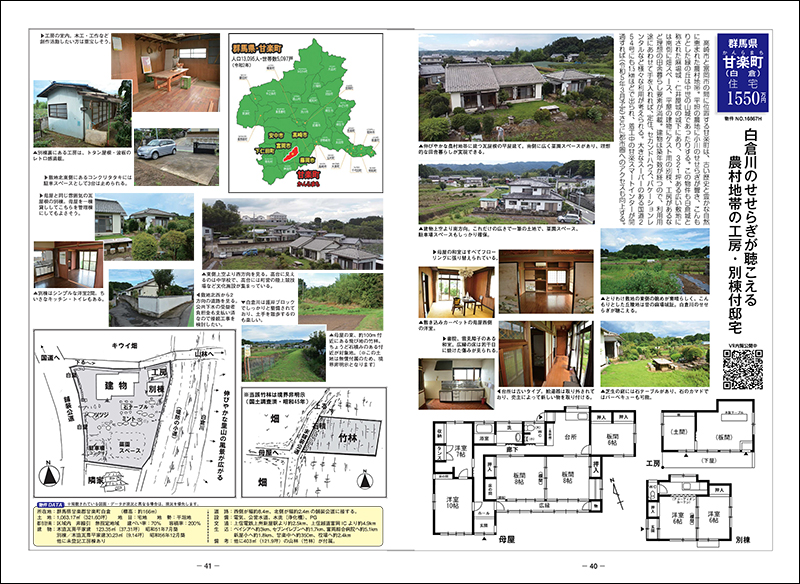

▲白倉城は2つの山城の総称。甘楽ふれあいの丘には甘楽中学がある。

▲白倉城は2つの山城の総称。甘楽ふれあいの丘には甘楽中学がある。 ▲野菜畑の様子。

▲野菜畑の様子。

▲白倉氏居城跡。

▲白倉氏居城跡。

▲赤茶けた排水溝からは湯煙が立ち昇っている。

▲赤茶けた排水溝からは湯煙が立ち昇っている。 ▲田園の先にある蔵王連山は黒い雲に覆われていた。

▲田園の先にある蔵王連山は黒い雲に覆われていた。 ▲エコーライン入り口の大鳥居。

▲エコーライン入り口の大鳥居。

▲バイクで来ていたカップルは可愛いサイズの雪だるまをこしらえてくれた。

▲バイクで来ていたカップルは可愛いサイズの雪だるまをこしらえてくれた。 ▲金谷の市街地を望む高台。その先、大井川がゆったりと流れ、今では橋が何本も架かっている。

▲金谷の市街地を望む高台。その先、大井川がゆったりと流れ、今では橋が何本も架かっている。 ▲東海道金谷宿の石畳。

▲東海道金谷宿の石畳。

▲富士山静岡空港は広大な丘陵地帯にあるが人影もまばら。

▲富士山静岡空港は広大な丘陵地帯にあるが人影もまばら。

▲井伊家の菩提寺「龍潭寺(りょうたんじ)」は浜松市北区引佐町にあるが、この写真は滋賀県彦根市の「龍潭寺」。

▲井伊家の菩提寺「龍潭寺(りょうたんじ)」は浜松市北区引佐町にあるが、この写真は滋賀県彦根市の「龍潭寺」。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。