▲「韮崎大村美術館」より茅ヶ岳方面を見る。

▲「韮崎大村美術館」より茅ヶ岳方面を見る。

1980年代に刊行された漫画本で、究極のメニュー作りを通じて料理と人々の営みを描き話題となった『美味しんぼ』。その第1話に主人公たちが韮崎市のペンションを訪ねる回があった。

元同僚が新聞社を脱サラし開業したのだった。その母親も一緒に暮らすのだが、フレンチを中心に出すメニューでは息子夫婦の力になりたいと思っていても、このおばあちゃんには出番はない。

主人公たちは「こんな山の中にまで来てフレンチはないだろう?」と指摘する。そこでおばあちゃんの自慢の「ほうとう」が登場。自家製の麺と出汁と野菜で山岡たちの舌を唸らす。確かそんな話だった。

今となればそのペンションがどこなのか見当はつくけれども、そこは「富士五湖」でも「清里」でもなく、「韮崎市穂坂町」というのがなんとも良い。茅ヶ岳(かやがだけ(標高1704m)の麓の町なのだ。

『日本百名山』の生みの親である深田久弥(ふかたきゅうや)が茅ヶ岳登山の途中に急逝されてから半世紀が過ぎた本年。この4月17日に東京エレクトロン韮崎文化ホールにて、氏を偲んで深田森太郎さん(久弥のご長男)の特別公演と登山家の花谷泰広さんたちの記念シンポジウムが開かれた。荒天にもかかわらず百数十人が参加した会となった。

遠く生まれ故郷の石川県加賀市からも数名のご来賓があり満場の拍手を浴びていた。そんな茅ヶ岳は韮崎市の西部、釜無川左岸にある「韮崎大村美術館」2階の喫茶室から見るのがなんとも言えず良い。河岸段丘のその先に明るい地層が見え、頭頂にはほとんど雲のかからない茅ヶ岳。日照時間日本一だといわれるゆえんだ。

▲久弥を偲んで行われた会の当日のパンフレット。

▲久弥を偲んで行われた会の当日のパンフレット。

「大村美術館」とは2015年にノーベル生理学・医学賞を受賞した大村智(おおむらさとし)先生のコレクションを展示した美術館だ。展示品の中では片岡球子の作品がわたしは良いと思う。ここは茅ヶ岳と対峙するように屹立した甘利山の麓の旧街道筋にあたる。

近在には「武田八幡宮」や「ワニ塚の桜」など名所旧跡も多いが、面白いのは甘利小学校北東の桃畑の一角にある「日本列島のへそ」。韮崎市の「へそ」は日本列島の東西南北の経度と緯度が交差している場所であるというのがそのいわれだ。南アルプスユネスコエコパークにも選定されている。

▲「日本列島のへそ」碑。

▲「日本列島のへそ」碑。

重心が偏らずバランスしているというのだ。言われてみればここに立つとそんな気が、しないこともない。さらにここから南西方向に1kmほどのところにあるのが人工的な手を施していない源泉100% 掛け流しといわれ、市内外から訪れる方が絶えない「韮崎旭温泉」(入浴料は600円)。

地下1200メートルの断層破砕帯から日に570トン湧出するナトリウム塩素炭酸水素泉。やや温めでゆっくり浸かっていると湯上がりに体がぽかぽかしてくる。 さて県内の自治体による空き家バンクと実務面で提携する「山梨県宅建協会」が取りまとめた内容を見てみると、韮崎市の「空き家バンク」の取り組みは県内屈指といえるほどメニューが多い。

▲旭温泉外観。

▲旭温泉外観。

バンク利用者が購入した物件の修繕費、仲介手数料、引越費用の補助、定住目的で住宅の取得をした人への助成金など幅広く移住のハードルを下げているのがよくわかる。また、物件の売主や所有者に対する奨励金が手厚いのも特徴といえる。

「空き家バンク」とは別だが、この3月にはいわゆる「農地付き空き家」における農地法第3条第2項の「別段の面積」を一アール(100㎡)以下へとすべく協会として市へ要望している。これは空き家対策とともに就農支援と移住定住促進を今後とも図っていこうとしていることだと言われる。

期待値の高い韮崎市である。「がんばれば自転車でも暮らせちゃうコンパクトシティ」と銘打って。(八ヶ岳事務所 中村健二)

=====================================

韮崎市移住・定住相談窓口

山梨県韮崎市若宮一丁目2番50号 韮崎市市民交流センター「ニコリ」1階

電話0551 -30 -4321(9:00~18:00、第3月曜休)オンライン移住相談もあり。

=====================================

▲韮崎駅前にある「球児の像」。

▲韮崎駅前にある「球児の像」。 ▲賢治が東京麹町の栄屋旅館から嘉内に宛てた手紙(「ニコリ」にて)。

▲賢治が東京麹町の栄屋旅館から嘉内に宛てた手紙(「ニコリ」にて)。 ▲移住相談窓口のある駅前ビル。

▲移住相談窓口のある駅前ビル。 ▲韮崎大村美術館入り口にある「ニーラ」の看板。

▲韮崎大村美術館入り口にある「ニーラ」の看板。

▲カッコウの写真。

▲カッコウの写真。 ▲北杜市は田植えの時期を迎えました。(北杜市高根町)

▲北杜市は田植えの時期を迎えました。(北杜市高根町) ▲モダンな紫波町役場。

▲モダンな紫波町役場。 ▲ビューポイントでもある東根山。

▲ビューポイントでもある東根山。 ▲町内に四つある酒造メーカーのひとつ「月の輪酒造」。

▲町内に四つある酒造メーカーのひとつ「月の輪酒造」。 ▲名水を汲みに来る人が後を絶たない水分(みずわけ)神社。

▲名水を汲みに来る人が後を絶たない水分(みずわけ)神社。 ▲たかのはしの手打ちうどん。アットホームな雰囲気も人気を集める。

▲たかのはしの手打ちうどん。アットホームな雰囲気も人気を集める。 ▲道の駅南きよさと。鯉のぼり500匹が大空高く舞い上がる。4月上旬~5月中旬頃。(北杜市高根町)

▲道の駅南きよさと。鯉のぼり500匹が大空高く舞い上がる。4月上旬~5月中旬頃。(北杜市高根町) ▲混み合う峠道(イメージ写真)

▲混み合う峠道(イメージ写真) ▲5月上旬頃に田んぼの水張が始まる。奥に富士山。(北杜市長坂町)

▲5月上旬頃に田んぼの水張が始まる。奥に富士山。(北杜市長坂町) ▲黄昏時に空の色を映す水田。(北杜市高根町)

▲黄昏時に空の色を映す水田。(北杜市高根町) ▲白鳥山から見た富士山と富士宮市街地。

▲白鳥山から見た富士山と富士宮市街地。 ▲竹の町・南部。

▲竹の町・南部。 ▲盛岡南部藩と遠野南部藩の家紋。

▲盛岡南部藩と遠野南部藩の家紋。 ▲白鳥山登山道入り口の看板にも向かい鶴が。

▲白鳥山登山道入り口の看板にも向かい鶴が。

▲蔵王町こけし館(入館料は300円)

▲蔵王町こけし館(入館料は300円) ▲展示されているこけしたち。

▲展示されているこけしたち。 ▲ corrot 蔵王町宮字持長地104-3 電話0224-26-8565

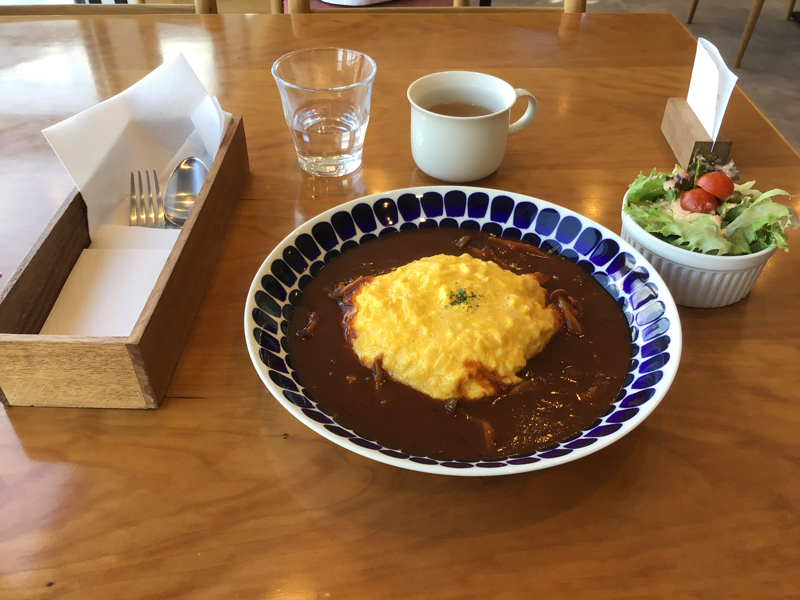

▲ corrot 蔵王町宮字持長地104-3 電話0224-26-8565 ▲この渾身の一皿(税込1380円)。ランチは11:00~14:30(水休)

▲この渾身の一皿(税込1380円)。ランチは11:00~14:30(水休) ▲北杜市須玉町。満開の桜の下、道行く人をお地蔵さんが見守る。

▲北杜市須玉町。満開の桜の下、道行く人をお地蔵さんが見守る。 ▲北杜市長坂町。晴天の青空の下、菜の花畑の先には南アルプスの眺め。

▲北杜市長坂町。晴天の青空の下、菜の花畑の先には南アルプスの眺め。 ▲北杜市高根町。田へ水を引く水路の脇には春の草花。

▲北杜市高根町。田へ水を引く水路の脇には春の草花。