▲月明かりに照らされ、ぼんやりと浮き上がる八ヶ岳。

▲月明かりに照らされ、ぼんやりと浮き上がる八ヶ岳。

北杜市の夜は暗い。外灯があるのは、ほんの一部のエリアだけで、その他は真っ暗な闇に包まれます。ライトの光無しでは10m 先まで歩くのも難しい状況です。

都会の明るい夜に慣れた人には、歩きは勿論、車の運転も怖いと思うようです。そんな北杜市ですが、外灯も無い場所で、自分の影がはっきりと地面へ映る時があります。影を作りだすのは天空から降り注ぐ月明かり、満月の頃。暗闇の中で見る月は、とても明るく、力強ささえ感じます。

電灯が広まる前の時代には、この月を頼りに、村の若者たちは夜遊びをしたという文章を読んだことがあります。今とは生活に与える月の重みは大きく違ったのでしょうね。

さて石川賢治氏の「月光浴」という写真集をご存知でしょうか。満月の月明かりの下、屋久島、タヒチ、チベット、アフリカ等の世界の自然を撮影した連作の写真集です。月光の下で写し出される、木々や花、川、野生の動物。日中の力強さとは一転して、柔らかく、神秘的で、現実のような幻のような、見るだけで自然と心が落ち着いてきます。

▲闇夜の中で輝く、月の明かり。

▲闇夜の中で輝く、月の明かり。

そんな「月光浴」の景色を北杜市では身近に感じられる時があります。冬のこの時期は、月光の下、雪化粧をした山々が朧げに闇夜から浮かび上がる様を見ることが出来ます。北杜市の夜と言えば、満天の星空というイメージが強いですが、星が見えない満月の夜も良いものです。

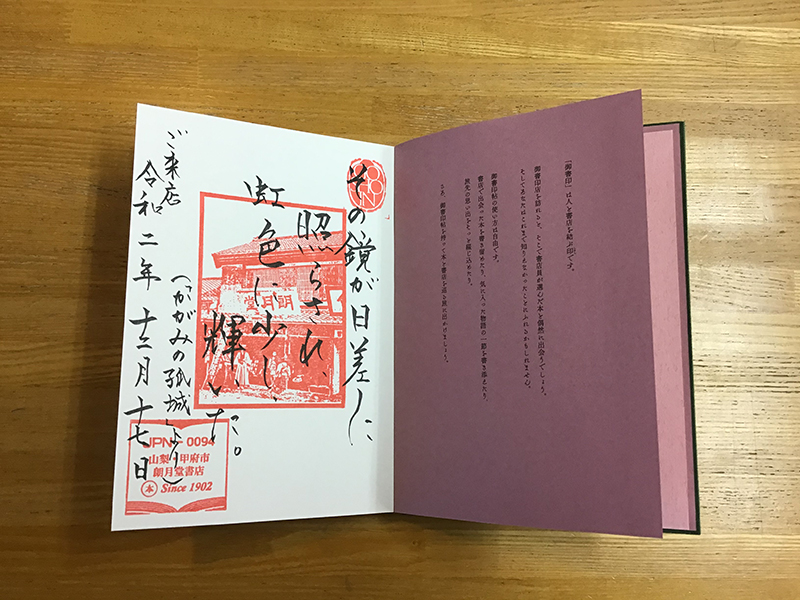

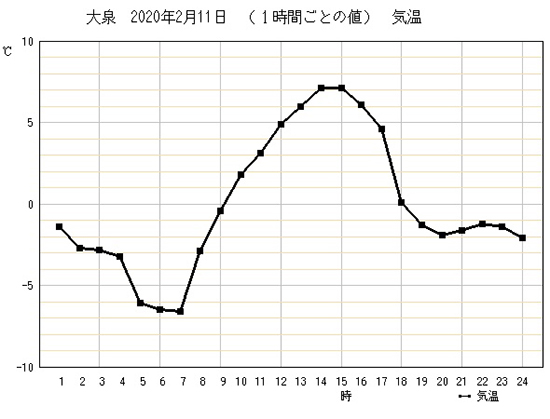

お客様からのご質問で北杜市の積雪状況について聞かれることが良くあります。まずお伝えをするのは、雪国では無いということ。但し、全く雪が降らないわけでは無く、例年、3回程はくるぶし位までの積雪があります。注意点としては、主要な道路は行政の除雪車が入りますが、自宅前の道までは除雪がされない事が多いことです。

日当たりが良ければ直ぐに雪が解けるのですが、日陰の場合は雪が残りがちです。4輪駆動のSUV 車であれば雪かき無しで過ごせるかもしれませんが、年に数回は雪かきが発生すると思っていただくと良いでしょう。なお、積雪が無い場合でも、路面が凍ることがあるため、冬季はスノータイヤの装着が必須となります。

▲北杜市、冬のある日。標高により景色が大きく異なります。(標高1100m、甲斐大泉駅付近)

▲北杜市、冬のある日。標高により景色が大きく異なります。(標高1100m、甲斐大泉駅付近)

▲同日、標高760m、八ヶ岳事務所前付近のもの。

▲同日、標高760m、八ヶ岳事務所前付近のもの。

同じ市内でも、標高により降雪に大きな差が出ます。上の2枚の写真は今年の1月24日、関東でも降雪があった時の、北杜市2カ所の地点を写したものです。上は標高1100m 付近、大泉町の甲斐大泉駅の近く。下は高根町の標高760m 付近、ふるさと情報館・八ヶ岳事務所の前を写したものです。車で10分足らずの距離ですが、その景色は全く違っています。

雨だったものが、標高が上がるにつれ雪に変わる。標高1000m を越えると、積雪までは至らないが、雪がチラつくというシーンがグッと増えるように感じます。(八ヶ岳事務所 大久保武文)

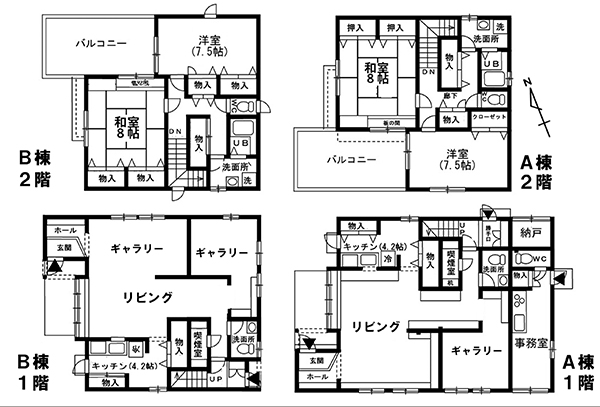

▲御書印帖(表紙)。

▲御書印帖(表紙)。 ▲特装版の御書印帖。

▲特装版の御書印帖。 ▲朗月堂書店(甲府市貢川本町13-6、電話055-228-7356)

▲朗月堂書店(甲府市貢川本町13-6、電話055-228-7356)

▲青々としたラグビーグラウンドへ。

▲青々としたラグビーグラウンドへ。 ▲「質実剛健」を校訓とする秋田工業高等学校。

▲「質実剛健」を校訓とする秋田工業高等学校。 ▲なまはげと家のあるじとの問答(「なまはげ館」にて)

▲なまはげと家のあるじとの問答(「なまはげ館」にて) ▲三島文学館入口(山中湖村)。

▲三島文学館入口(山中湖村)。 ▲日当たりの良い段々畑に石積みが続く(旧芦川村)。

▲日当たりの良い段々畑に石積みが続く(旧芦川村)。 ▲いまも山中湖にはレジャーボートが係留されている。

▲いまも山中湖にはレジャーボートが係留されている。