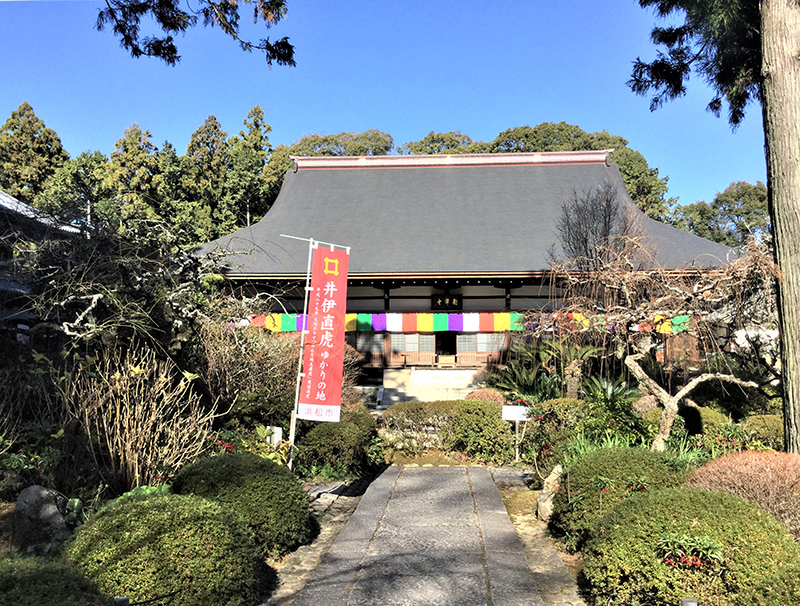

▲大福寺のある福長は歴史も古い丘陵地帯ののどかな里だ。

▲大福寺のある福長は歴史も古い丘陵地帯ののどかな里だ。

今回は番組収録後、紹介した物件が成約となってしまったため、先日法事で一年半ぶりに帰省した三ヶ日の話しをします。

そこはいまもむかしもわたしの生まれ故郷です(この先書くこともないと思うので)。高校生のころまでエアコンは無かった。舘山寺(かんざんじ)で土産物屋をやっている高校時代の同級生の家で、エアコン付きの部屋に通されたときに「ばか涼しいじゃん」と話していたぐらいだ。わたしのひと夏の経験だった。

ところがどうだ!今夏8月17日の午後になんと41・1度という日本歴代最高と並ぶ気温を記録した。それが天竜や佐久間などの風の抜けづらい遠州の奥まった地域ではなく、浜松市の中心部だという。朝の7時過ぎからジリジリとうなぎ上りに気温が上がっていき午前中から猛暑状態に。原因は層厚十キロといわれる背の高い高気圧の下降気流が旧引佐郡(いなさぐん)の後背地にある山脈を越えて吹き下ろしてきたため、風下の浜松で気温がいっきょに上昇したといわれる(フェーン現象のこと)。

さて、三ヶ日のみかんの話しだ。甥の嫁さんのご両親は北遠五山の名刹のひとつ大福寺のおひざ元・福長(ふくなが)という集落でみかんの専業農家をしている。昭和50年代から赤土の土壌を活かした開墾が進められ、産地の中の産地といわれるこのあたり一帯のだんだん畑を多数所有している数少ない専業農家だ。

生活様式の変化や海外からの輸入など消費の減少と農地の集約化に伴い、ここ三ヶ日においても専業農家数は2002年には農家全体の二割弱三百戸を割ってしまっている。その出荷先はJA みっかび(三ヶ日町農協)だ。全国の農協のなかでも注目を浴びるこの農協は、令和二年現在2684人の組合員を擁しみかんだけでなくスーパーや冠婚葬祭など地域の末端までその裾野を広げる町の巨大基幹産業なのである(中日ドラゴンズのサイン会もやっていたし、都はるみの公演も後援していた)。

そのトップの井口義朗組合長は中学校の同級生だ。責任産地として販売額100億円を目指すため、古くなった西天王(にしてんのう)の選果場を柑橘類としては日本最大級に拡張して見学コースも作るとのこと。昔から部活の主将として活躍してきた人の今後の目の覚めるような躍進を祈っています。

▲堤防釣りのメッカ瀬戸。『男はつらいよ』のエンディングにも使われた。

▲堤防釣りのメッカ瀬戸。『男はつらいよ』のエンディングにも使われた。

幻の獣である「鵺(ぬえ)」伝説のある猪鼻湖(いのはなこ)の胴先(どうさき)海岸(周辺には鵺代(ぬえしろ)や尾奈(おな)などの地名も残る)を埋め立てて造った三ヶ日中学校の外山昭博校長も同級生のおひとり。全校生徒数315人(2019年)とわれわれのころと比べたら半数にも満たない生徒数だが、昨今の社会情勢のなかで苦労の絶えない舵取りはさぞ大変だと思う。われわれの時代の教師たるや本当にひどいものだったが、野球部の外野手としてチームを鼓舞してきた人望の厚い人なら、この禍を生徒たちとともに乗り越える活躍をしてくれるものと信じています。

子供たちの遊び場だったコウモリの飛び交う宇う志しのマンガン鉱のほら穴は現在封鎖されていて覗けないものの、そこに通じる入口に湖を望むしゃれた喫茶店ができたと教えてくれたのは、二級下の三ヶ日町観光協会の中村健二会長だ。わたしと同姓同名で静岡銀行横の肉屋の御曹司でもある。遺産的な価値も少なく、明るいのがとりえの三ヶ日の観光資源のなかにあって、地域の情報を発信し続ける精力的で行動力もある魅力的な人物だ。

▲おんな城主・直虎、大河ドラマでお馴染み、井伊谷にある龍潭寺。

▲おんな城主・直虎、大河ドラマでお馴染み、井伊谷にある龍潭寺。

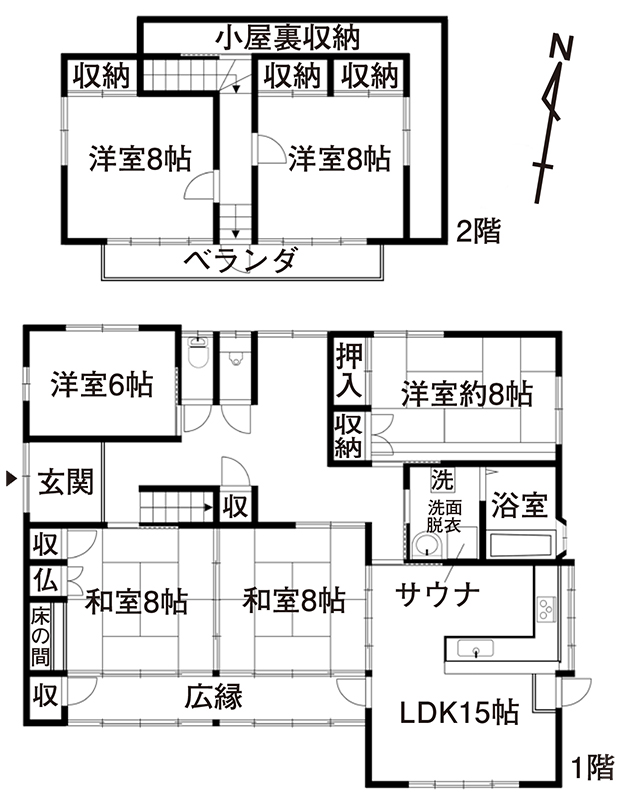

さて、最後にこの地域に移住を考えている方々への情報を少しばかり。個人的に気に入っているのは三ヶ日では上神明(かみしんめい)や岡本、細江(ほそえ)では気賀(きが)の四ツ角や寸座(すんざ)の山付き、引佐では井伊谷(いいのや)や横尾、浜松では三方原(みかたばら)。

そして注目していただいきたいのが浜名湖の西に広がる湖西市(こさいし)。ここは浜松市の市政に組みせずにそのままの市政を貫いた市でもあり、ものづくりの地場産業や商業施設も充実した東海道随一の関所を擁する市で、県境にも位置しているため愛知県の豊橋や渥美半島へも出やすい場所にあたる。そのなかでもおすすめは岩盤の厚い湖西連峰が西に広がる麓の町で、天浜線(てんはません)駅にも近い神座(かんざ)あたり。地価は三方原>湖西>細江>三ヶ日>引佐といったところでしょうか。また、自治体の洪水ハザードマップはかならずご確認ください。(八ヶ岳事務所 中村健二)

(文化放送「大人ファンクラブ」毎週土曜日06 : 25 より。中村の放送回は毎月第4週目)

湖西市はここ!

▲赤く染まったもみじ。(北杜市大泉町)

▲赤く染まったもみじ。(北杜市大泉町) ▲稲刈りが終わった田んぼ。(北杜市高根町)

▲稲刈りが終わった田んぼ。(北杜市高根町)

▲昨年の初冠雪?甲斐駒ヶ岳山頂の様子。(北杜市白州町)

▲昨年の初冠雪?甲斐駒ヶ岳山頂の様子。(北杜市白州町)

▲真田氏本城跡から菅平方面を望む。

▲真田氏本城跡から菅平方面を望む。 ▲真田の湯でも赤備えの甲冑武者がお出迎え。

▲真田の湯でも赤備えの甲冑武者がお出迎え。

▲夏の夕暮れ時。八ヶ岳のシルエット。(北杜市高根町)

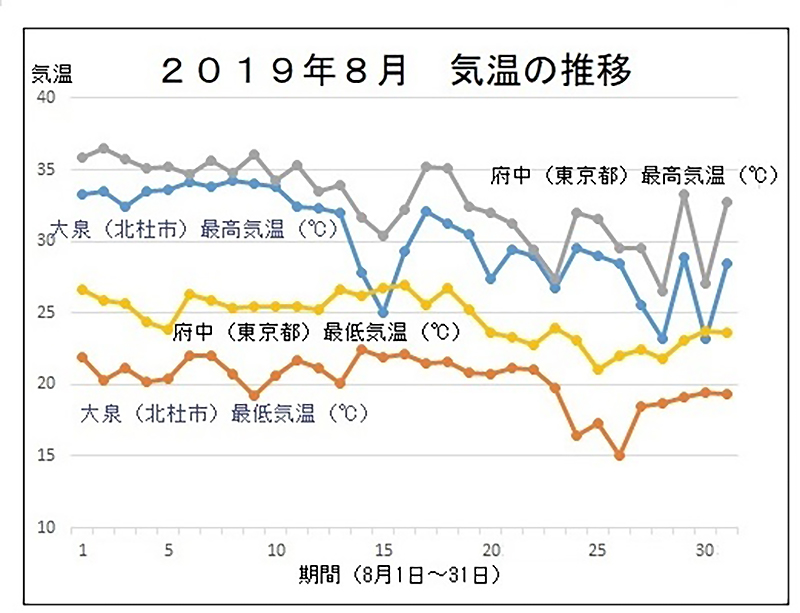

▲夏の夕暮れ時。八ヶ岳のシルエット。(北杜市高根町) ▲大泉(北杜市)と府中(東京都)の気温の比較。

▲大泉(北杜市)と府中(東京都)の気温の比較。 ▲緑のカーテンの中をドライブ。泉ラインの様子。(北杜市大泉町)

▲緑のカーテンの中をドライブ。泉ラインの様子。(北杜市大泉町) ▲山の中の涼やかな山道。(長野県・白駒の池の近く)

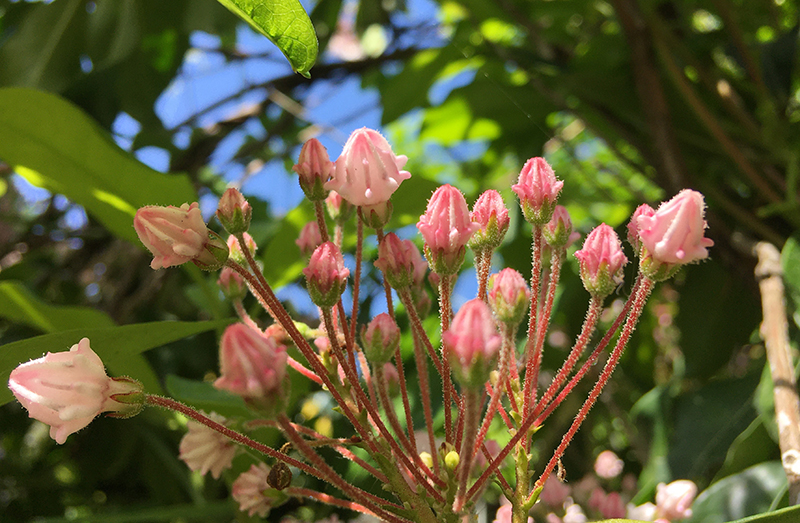

▲山の中の涼やかな山道。(長野県・白駒の池の近く) ▲コロナ禍でも自然の営みは続く。(北杜市大泉町)

▲コロナ禍でも自然の営みは続く。(北杜市大泉町)