▲夕暮れのトウモロコシ畑。(北杜市高根町)

▲夕暮れのトウモロコシ畑。(北杜市高根町)

今年は猛暑の予想ですが、皆さんのお住まいの地域はいかがでしょうか。

ここ八ヶ岳南麓にある北杜市でも温暖化のせいでしょうか。移住された方、特に移住してから10年、20年経った方から、年々夏が暑くなっているという声を聴くことがあります。標高の高い場所では、以前は夏場でも窓を閉めて毛布をかぶって寝ていたとのことです。

私は北杜市へ移住して6年程で、都内に比べれば、夏は十分に過ごしやすいと思います。特に夜の涼しさは最高です。都内に住んでいた時は、夜もエアコンをかけ、かといって朝までつけていると身体がだるくなるので、タイマーを設定しておく。すると朝方、下手をすると真夜中に暑さで目を覚ますという状態で、体を休める夜にも疲れていました。

北杜市では夕方になると、どんどん気温が下がり、窓から入ってくる風は天然のクーラー。日中で火照った体も、涼しさの中、エアコン無しでぐっすりと眠ることができます。朝方になると開け放した窓から小鳥のさえずりが聞こえ、一日の良いスタートを切ることが出来ます。

気温以外でも夏は良いものです。トマト、なす、トウモロコシ、ピーマン、カボチャ、オクラ、ズッキーニなどの旬の夏野菜。道の駅、農協の運営する直売所「よってけし」に足を運ぶと、まさに旬、食べごろの野菜たちが、お値ごろ価格で所狭しで並んでいます。

▲夏野菜は見た目も鮮やか。(たてしな自由農園原村店)

▲夏野菜は見た目も鮮やか。(たてしな自由農園原村店)

トマト一つにしても種類、生産者が様々でどれを選ぶのか迷ってしまいます。旬の野菜は素材そのものが美味しい為、調理方法もシンプルで大丈夫。生でドレッシングかけて食べたり、蒸篭で蒸したり、フライパンでオリーブオイルと塩であぶっても良いですね。

実感することは、旬の食べ物が一番おいしくて、お値段も安い。北杜市の夏は食材においても楽しい季節です。

■帰ってきたイベント

8月はコロナ禍でしばらくお休みをしていたイベント達が復活。有名どころでは、明野のサンフラワーフェスタ。ひまわり畑と南アルプスの眺めが美しく、期間は7月23日から8月21日まで。

個人的に気になるのが「山存フェスタ」。少しマニアックなお祭りで、八ヶ岳に移住したら必須?となる、チェーンソー、刈り払い機、薪割り、剪定等の技術を専門家が教えてくれるもの。2年ぶりの復活で、8月11日(祝)山の日、清里の森で開催します。

飲食店の出店やお子様が楽しめる企画もあるそうです。詳しくは「山存フェスタ」で検索。北杜市への移住をお考えの方にお勧めのイベントです。(八ヶ岳事務所 大久保武文)

▲シンプルで美味しい「焼き野菜」。

▲シンプルで美味しい「焼き野菜」。

▲馬場。

▲馬場。

▲矢島屋書店入口。デザインは鯨を模したもの。

▲矢島屋書店入口。デザインは鯨を模したもの。

▲遠野ホップ収穫祭で販売された遠野パドロンフリット。

▲遠野ホップ収穫祭で販売された遠野パドロンフリット。

▲吉田代表と共に奮闘する奥さんの美保子さん。収穫中です。

▲吉田代表と共に奮闘する奥さんの美保子さん。収穫中です。

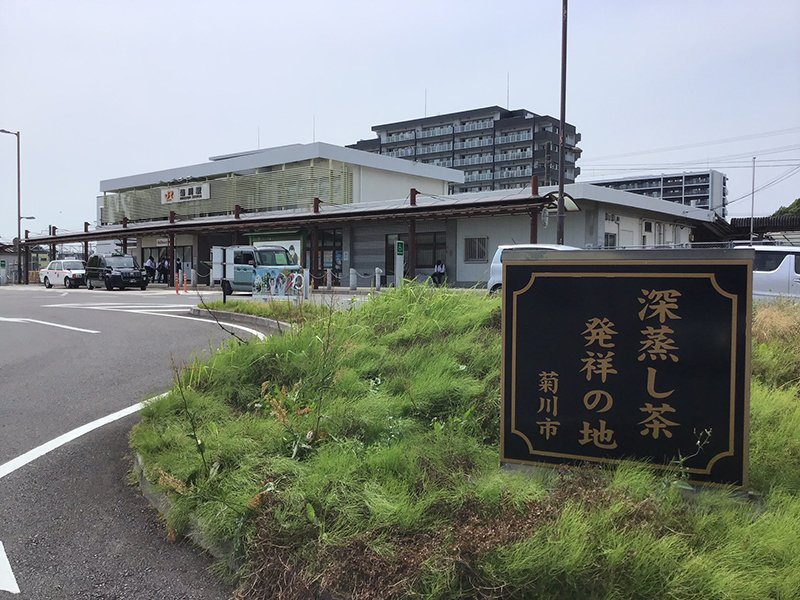

▲かつては主要幹線として栄えたが、今では学生や高齢者が主な乗客となっている。

▲かつては主要幹線として栄えたが、今では学生や高齢者が主な乗客となっている。 ▲会津若松~喜多方間は現在全てディーゼルカーで運行される(写真の車両は2年前に引退し、遠く離れたミャンマーに渡った)

▲会津若松~喜多方間は現在全てディーゼルカーで運行される(写真の車両は2年前に引退し、遠く離れたミャンマーに渡った)