▲(2014年ナイトクルーズ時/めがね橋)まさに” 銀河のプラットホーム”。

▲(2014年ナイトクルーズ時/めがね橋)まさに” 銀河のプラットホーム”。

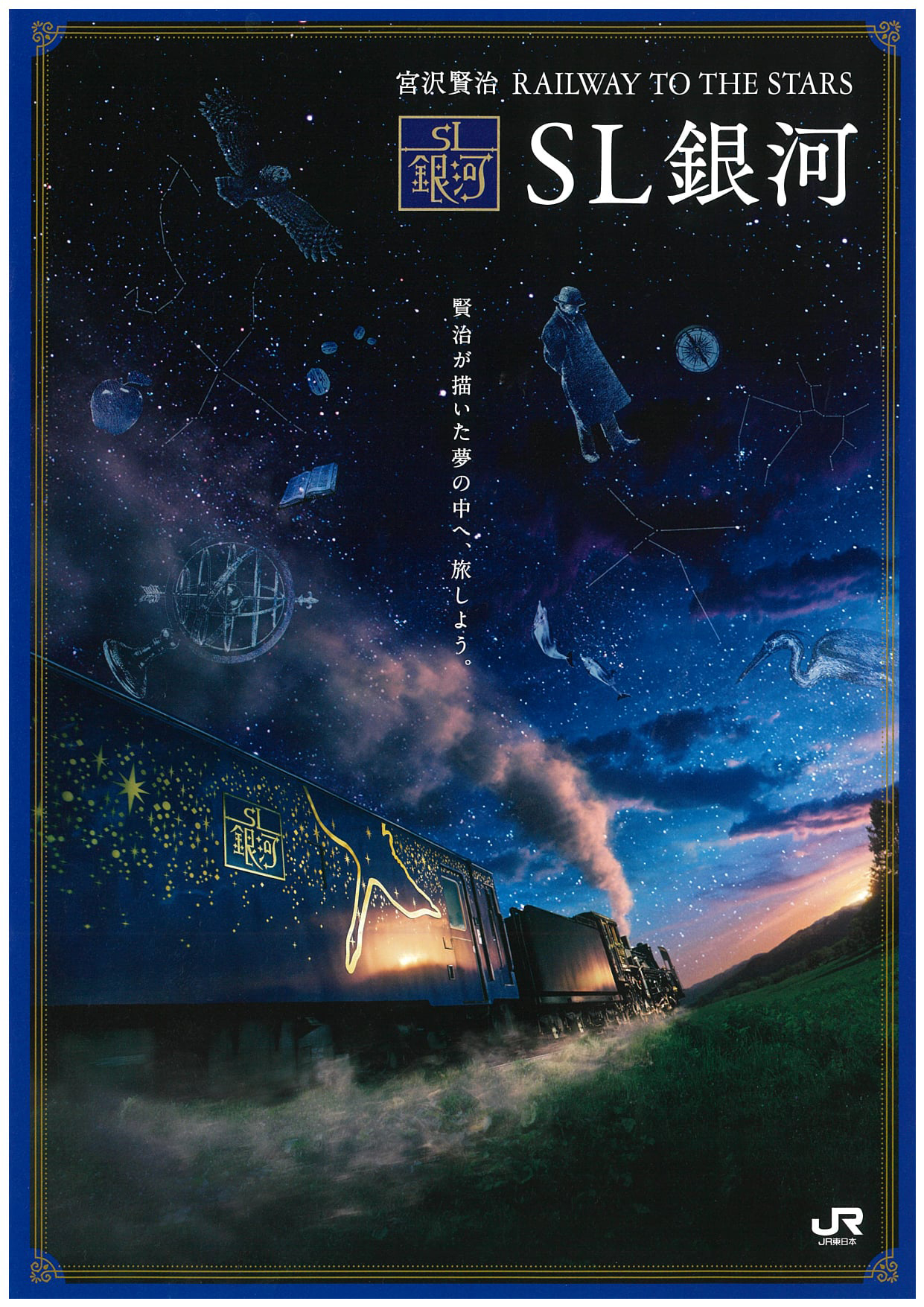

2021年11月、岩手県民にとって少し残念なニュースが入ってきました。沿岸地域の復興と沿線地域の活性化を目指して活躍してきた鉄道「SL 銀河」が、2023年の5月ごろをもってその運行を終了すると発表されたのです。

SL 銀河の機関車は昭和15年に製造られたC58形蒸気機関車239号機。その後約30年の間、当時の宮古機関区を中心に岩手県内を走っていた車両で、一度引退して以降は2014年の4月にSL 銀河として復元運行されるまでは盛岡市にある交通公園に保存されていました。

運行終了まで残り1年あまりとなったSL 銀河ですが、つい先日2022年の運行予定が発表されました。SL 銀河が走るのは、作家・宮沢賢治の生誕の地として知られる花巻市と沿岸の鉄の街・釜石市とをつなぐJR 釜石線です。

釜石線は他の少子高齢化地域のローカル線の例にもれず利用者が年々減少し、本数は2時間に1本、駅もほとんどが無人駅、1両編成のワンマンカーも全く珍しくない〝ザ・田舎の路線”です。

▲2015年のクリスマスクルーズ。パノラマビュー(JR 東日本HP)

▲2015年のクリスマスクルーズ。パノラマビュー(JR 東日本HP)

「銀河ドリームライン」の愛称名がつけられている釜石線は、その全ての駅にもエスペラント語の愛称がついており、みちのく岩手事務所のすぐ近くの遠野駅にはフォルクローロ(Folkloro =民話)、撮影の名所「めがね橋」近くの宮守駅にはガラクシーアカーヨ(Galaksia Kajo=銀河のプラットホーム)というお洒落な愛称が付けられています。

銀河を想像させる青が映える4両の客車には宮沢賢治の「銀河鉄道の夜」に登場する星座や動物が描かれ、黒光りの機関車がそれらを力強く引っ張ります。その雄大な姿と自然とのコントラストは非常に美しく、運行の時期になると全国から多くのカメラマンが撮影に訪れます。

また、沿線の街や道の駅などでは、毎年運行に合わせた観光イベントやSLフォトコンテスト等が開催され、めがね橋を通過するこれぞ銀河鉄道!という写真はもちろん、菜の花畑や郷土芸能などのコラボレーション、中には田んぼのあぜ道を馬に乗ってSL と並んで疾走するものもあり、甲乙つけがたい素晴らしい作品ばかりです。

そして観光客や地域住民を楽しませる〝音”。機関車ならではの汽笛の音は、ホームから走り出す列車を見送る人々を興奮させ、地域に鳴り響く活躍を聞く住民に〝自分も頑張ろう!”と勇気を与えてくれる大切な存在なのです。

見て美しい、撮って嬉しい、聞いて盛り上がるSL 銀河ですが、もちろん車両の中も凄いんです。内装は宮沢賢治の生きた明治・大正時代を思わせる造りになっており、ギャラリーでは賢治の作品の世界観を存分に味わうことができます。1号車には列車としては世界初となる光学式プラネタリウムも搭載しており、日常とは違う賢治が描いた夢の世界が体験できます。

最後はやっぱり〝のってたのしい列車”なんですね。SL 銀河は来年5月で運行終了の予定となりましたが、理由は客車の方の老朽化で、JR 盛岡支社では新たな観光列車も検討中との事です。皆さんもそれまでにぜひSL 銀河のご利用を、また、今後も岩手の列車を応援よろしくお願いします!

(みちのく岩手事務所 佐々木敬文)

▲水面には、きれいに建物や木が映っています。

▲水面には、きれいに建物や木が映っています。

▲塩尻インター出口。

▲塩尻インター出口。