▲偶然にいざなわれる、ここがあの「おくのほそ道」。

▲偶然にいざなわれる、ここがあの「おくのほそ道」。

鳴子峡(なるこきょう)は「出羽仙台街道」の宮城県境にある。その名のとおり伊達藩(宮城)と出羽藩(山形)を結ぶ交通の要衝地だ。

当然戦国時代より警備は厳しく、街道の難所であるここ「鳴子峡」には伊達藩により関所が設けられていた。「尿前(しとまえ)の関」である。

偶然、「鳴子峡」からの戻り道、国道沿いに看板を見かけ、ここが「おくのほそ道の尿前か!」とわたしは初めて知ることができたのだった。

▲国道47号線沿いの看板。この看板に気づかなければ、この新しい出会いを得ることができなかった。

▲国道47号線沿いの看板。この看板に気づかなければ、この新しい出会いを得ることができなかった。

渓谷のスケールでは八ヶ岳をしのぐほどだ。江戸時代、芭蕉のこの東北行脚の中では難所中の難所、あの筆マメかつ健脚で鳴らす同行者・曾良(そら)ですら、この先、中山越えについては疲弊しきりで一言も書いてはいないといわれるほどの場所。それがここ「尿前」なのだ。

わたしはもう一度、国道47号線から108号線に入り、ナビで指し示す関所跡地へと車を走らせた。ガードをくぐり民家の建ち並んだ入り口の空き地に車を停めた。なにかしらその先は徒歩で行くべき気がしたからだ。

車を降りてあたりと見渡すと動物が2頭こちらを向いているではないか。一瞬身構えたがヤギが鎖に繋がれていたのだった。

▲ヤギと出くわす。いつの時代でも人間と寄り添う家畜たちは、つぶらな瞳で私に何かを伝えようとしている。

▲ヤギと出くわす。いつの時代でも人間と寄り添う家畜たちは、つぶらな瞳で私に何かを伝えようとしている。

石畳で整備された道を山の方へと上がっていく。突然今度は家の軒下で休んでいるふたりの旅人がいた。恐る恐る「あのー、関所跡はこちらで良いのでしょうか?」と尋ねてみたが返事は無し。視力は中学生のころから悪くなる一方で、わたしはそこに座る人形に聞いていたのだった。

よくよく目を凝らしてみれば、その装束から芭蕉と曾良、である。誰がなぜそこに作って置いたかは不明だが、ここを同行二人が通行したのは間違いなさそうだ。

▲時空を超えて、私は芭蕉と曾良の魂に語りかけていたのではないだろうか、とすら思えてならない。

▲時空を超えて、私は芭蕉と曾良の魂に語りかけていたのではないだろうか、とすら思えてならない。

さらに隣の家には道路工事人の人形もあるではないか。こちらは現代風。おそらくはこの石畳は俺がこしらえたのだとでも言わんばかりに意気軒高だ。

そこから100メートルばかり上っていくと平坦な場所に出た。道はこの先も細く細く森の奥へと続いて行く。ここからは「中山越え」といわれる。

わたしはもはやこの先を断念し、視界の開けた平坦な場所を歩いてみた。碑文と芭蕉の像。関所が建っていた場所を思わせるような石積みが6段ほどあるのだ。

▲荘厳な山の中に、人々を隔絶する関所跡が今もここに。

▲荘厳な山の中に、人々を隔絶する関所跡が今もここに。

330年以上経つが、その石積みには威厳があり今もって威圧感すら漂わせている。ここで芭蕉たちは関所のきつい取り調べに遭い、蚤やシラミの攻撃や馬の糞尿で夜も寝られず、ついにはこの先のハードな峡谷を越えて行くことになったのだ。

芭蕉たちがこの「尿前の関」にたどり着いたのは、元禄2年(1689年)の旧暦5月15日(新暦は7月1日)といわれる。この時代は富裕な町人の出現により、光琳や西鶴、近松などのいわゆる元禄文化が花開いたころでもあり、同15年には赤穂浪士の吉良邸討ち入りがあったことでも知られる。

しかしその翌年、元禄地震といわれる巨大地震があり元号も「宝永」に改められている。一世を風靡した絢爛豪華な文化と生命を脅かす自然災害。そこに生きる人々の暮らし。われわれはこうした先人たちに学ぶべきことが多い。 俳人の長谷川櫂氏は、『おくのほそ道』を前半と後半、そして全体で4つの章に分類している。

「白河の関」までと「歌枕」を訪ねる前半、そして難行苦行したこの「尿前の関」以降の後半。「山寺の蝉」から「天の川」へ、そして市振(いちぶり)の遊女や曾良との別れ。150日といわれる長い旅の行程において、この後半こそ、旅を人生とする芭蕉の深遠な息づかいが聞こえる真骨頂なのだ。それを「かるみ」と表現する(『「奥の細道」をよむ』より)。

▲バッハホールのパイプオルガン。ひと度演奏が始まれば、神聖な音色が私の魂を貫くのだろう。

▲バッハホールのパイプオルガン。ひと度演奏が始まれば、神聖な音色が私の魂を貫くのだろう。

仙台に戻る途中、わたしは加美町(かみまち)中新田(なかにいだ)にあるという「バッハホール」をぜひ見たいと思った。ホールはワクチン接種会場としても使われているという。

ご多忙のスタッフに案内していただき、わたしは生まれて初めて、誰もいないホールの中央に据えられている圧倒的なパイプオルガンを見せていただいた。次回はぜひともこの音を生演奏で聴きたいと強く思わせるものであった。

「芭蕉の旋律」と「バッハホールのパイプオルガン」。今回はこのダブルキャストに恵まれた取材となったのだった。(宮城・岩手・秋田担当 中村健二)

▲1年の内約3週間だけフル稼働する「ホップ工場」。

▲1年の内約3週間だけフル稼働する「ホップ工場」。

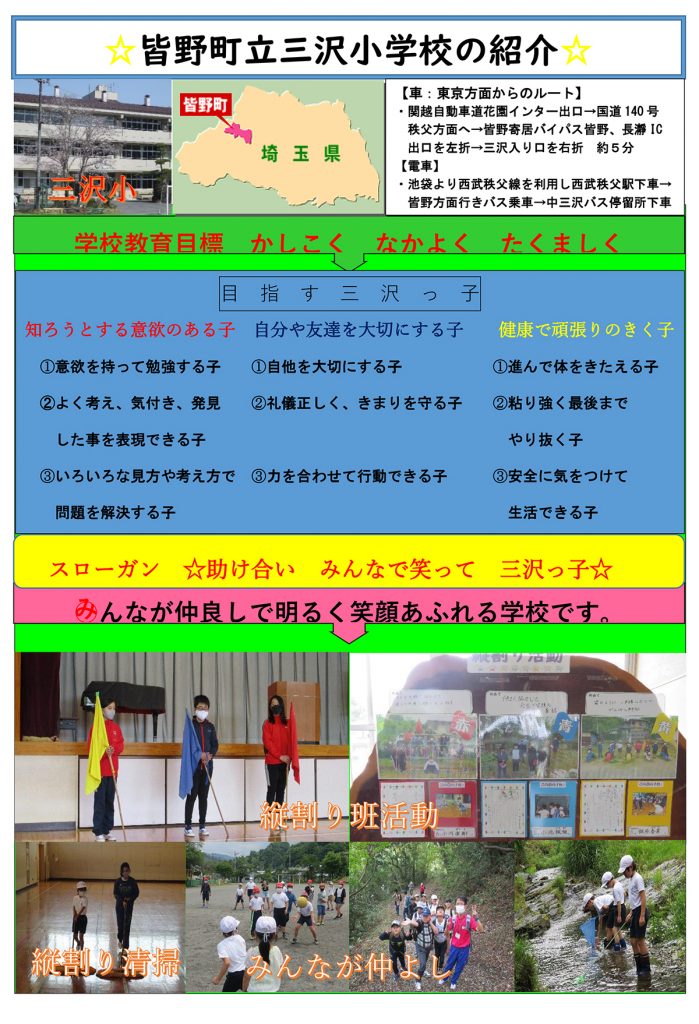

▲県道82号沿いにある小学校で、本誌物件の待ち合わせ場所としてもわかりやすい場所だ。

▲県道82号沿いにある小学校で、本誌物件の待ち合わせ場所としてもわかりやすい場所だ。

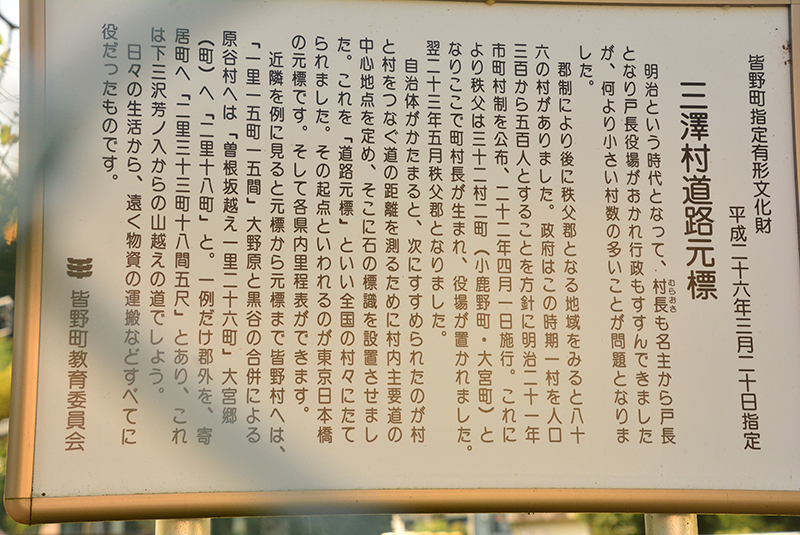

▲敷地内の石碑。

▲敷地内の石碑。 ▲町の説明文。

▲町の説明文。 ▲石碑は校庭の南端にある。

▲石碑は校庭の南端にある。 ▲秩父市から北上すると峠に差し掛かり、「皆野町」の看板がある道路右手の間知ブロックの上に石碑がある。

▲秩父市から北上すると峠に差し掛かり、「皆野町」の看板がある道路右手の間知ブロックの上に石碑がある。 ▲ここから「皆野町」、かつての「三澤村」だ。

▲ここから「皆野町」、かつての「三澤村」だ。 ▲道路より一段高い所にある。

▲道路より一段高い所にある。 ▲「三澤村」の文字が時空を超える鍵。

▲「三澤村」の文字が時空を超える鍵。 ▲コンバインによる稲刈り。(北杜市高根町)

▲コンバインによる稲刈り。(北杜市高根町) ▲足踏脱穀機。

▲足踏脱穀機。 ▲唐箕。

▲唐箕。

▲10月後半には八ヶ岳の山頂に積雪が。(北杜市高根町)

▲10月後半には八ヶ岳の山頂に積雪が。(北杜市高根町) ▲「下部温泉」と「本栖湖」を結ぶ 国道300号線の標識。何かいい。

▲「下部温泉」と「本栖湖」を結ぶ 国道300号線の標識。何かいい。 ▲「道の駅・しもにた」群馬県甘楽郡下仁田町馬山3766−11

▲「道の駅・しもにた」群馬県甘楽郡下仁田町馬山3766−11 ▲「道の駅・こぶちさわ」山梨県北杜市小淵沢町2968−1

▲「道の駅・こぶちさわ」山梨県北杜市小淵沢町2968−1 ▲「道の駅・種山ケ原 ぼらん」岩手県気仙郡住田町世田米子飼沢30−39

▲「道の駅・種山ケ原 ぼらん」岩手県気仙郡住田町世田米子飼沢30−39 ▲南巨摩郡にある身延町役場。旧身延町、旧下部町、旧中富町が平成16年に合併して誕生した。

▲南巨摩郡にある身延町役場。旧身延町、旧下部町、旧中富町が平成16年に合併して誕生した。 ▲鬼婆が住んでいたという岩屋の笠石。

▲鬼婆が住んでいたという岩屋の笠石。

▲福島県二本松駅。

▲福島県二本松駅。

VやWとなる良い積み方。

VやWとなる良い積み方。