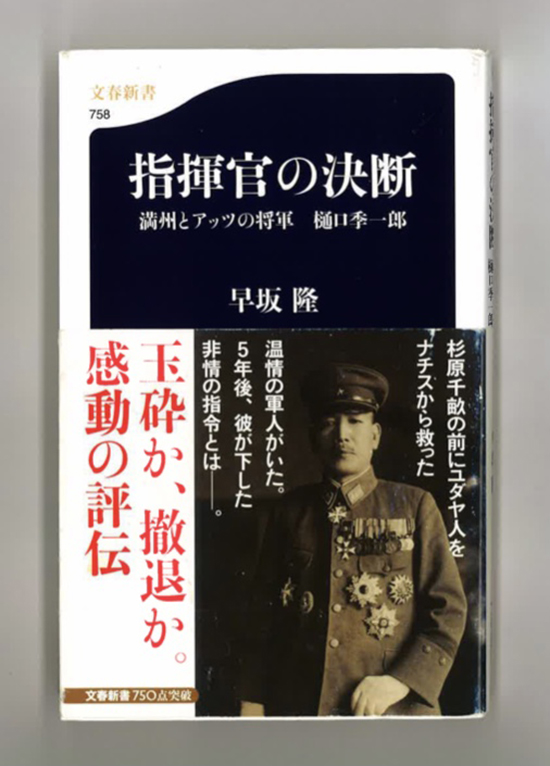

皆さんは〝樋口季一郎(きいちろう)という人物をご存じでしょうか?

第二次世界大戦中、当時ハルピン陸軍特務機関長を務めていた樋口少将は上海へ亡命しようとしていた2万名近くのユダヤ人を南満州鉄道株式会社(満鉄)に特別列車を出すよう指示し、上海へ脱出させました。これが世にいう「オトポール事件」です。

救われたユダヤ人はこのルートをヒグチルートと呼びました。この功績により樋口はイスラエルにある「ゴールデン・ブック」という多大な功績を残した者や、傑出したユダヤ人の名前を記した本の中に「GENERAL HIGUCHI TOKYO」そして部下の安江仙弘(のりひろ)大佐の名前が記されています。

「ゴールデン・ブック」には、アインシュタインやイエス・キリストなど多く著名人の名前も記されています。パスポートを発行して約6000名のユダヤ人を救った杉原千畝(ちうね)は有名ですが、不思議なことにこれほどまでの功績を残した樋口季一郎のユダヤ人救出についてはほとんど語られていません。

第二次世界大戦が終戦し、ポツダム宣言を受諾後ソ連軍が突如、占守島(しゅむしゅとう)へ侵攻してきました。それにより多くの日本人が虐殺されたのです。第五方面司令官だった樋口はこれに対戦し、島民400人を無事北海道へ逃し、ソ連軍に甚大な被害を与えました。ソ連はその報復として樋口を戦犯と強硬に示しましたが、マッカーサーがソ連の要求を断固拒否しました。これはニューヨークに本部がある「世界ユダヤ教会」のオトポール事件で樋口に救われたユダヤ人達がマッカーサーに働きかけためです。このおかげで樋口は東京裁判で裁かれることはありませんでしたが、皮肉にもオトポール事件について抗議してきたドイツ軍に対し「当然なる人道上の配慮によって行われたもの」と一蹴したのがA級戦犯で裁かれた東條英機だったのです。

今年(2020年)の9月15日にナチスの迫害からユダヤ人を救い、ソ連からも北海道を守りぬいた英雄・樋口季一郎の功績を伝えるため、北海道石狩市に『樋口季一郎記念館』が開館されました。北海道出身の私としては地元、北海道を救ってくれた英雄・樋口季一郎を少しでも多くの人に知ってもらえればと思います。観光や弊社北海道の物件見学へ行かれる際には是非お立ち寄りくださいませ。(本部 井上美穂)

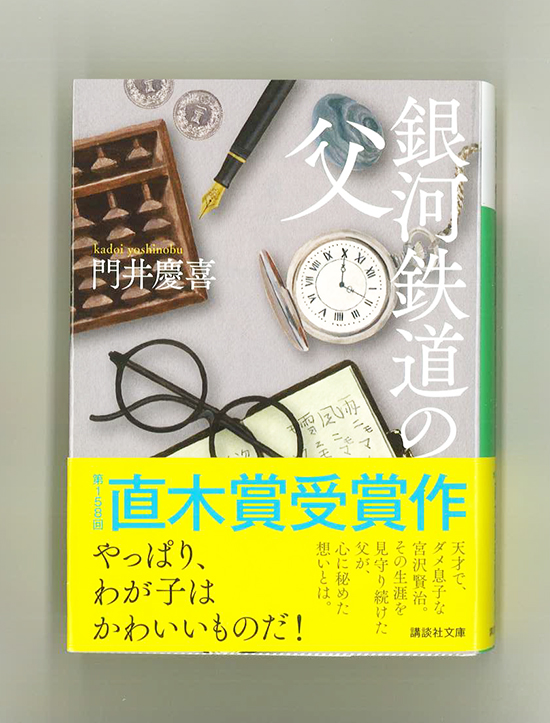

▲ 第158回直木賞受賞作『銀河鉄道の父』。2018年刊。

▲ 第158回直木賞受賞作『銀河鉄道の父』。2018年刊。