▲北海道駒ヶ岳を背後に噴火湾沿いを走る普通列車も、新幹線開業と共に廃止予定だ。

▲北海道駒ヶ岳を背後に噴火湾沿いを走る普通列車も、新幹線開業と共に廃止予定だ。

現在全国各地で数年に一度のペースで開業している新幹線。直近では2022年9月に西九州新幹線、2024年3月に北陸新幹線(金沢〜敦賀)開業する等、国内交通の発展に著しく貢献している一方、新幹線と引き換えに失われるものもあります。

それはJRの在来線、いわゆる並行在来線問題と呼ばれる話題です。これは従来の在来線を運営するJR 各社が整備新幹線開業後の負担増とならないように、沿線自治体の同意を得られたら廃止もしくは経営分離を行えるというもの。

言い換えたら中央集権の大企業から地域密着型の中小企業への転換でもありますが、運賃値上げや直通・特急列車の廃止、運転両数の削減等、転換後に地元からこういった不満の声も度々挙がるため、新幹線開業後の地域交通体系が変わってしまうことも懸念事項の1つとなっています。

▲10月6日の道新の報道より、2031年3月から2~3年ほど開業が延期する見込みとなった。

▲10月6日の道新の報道より、2031年3月から2~3年ほど開業が延期する見込みとなった。

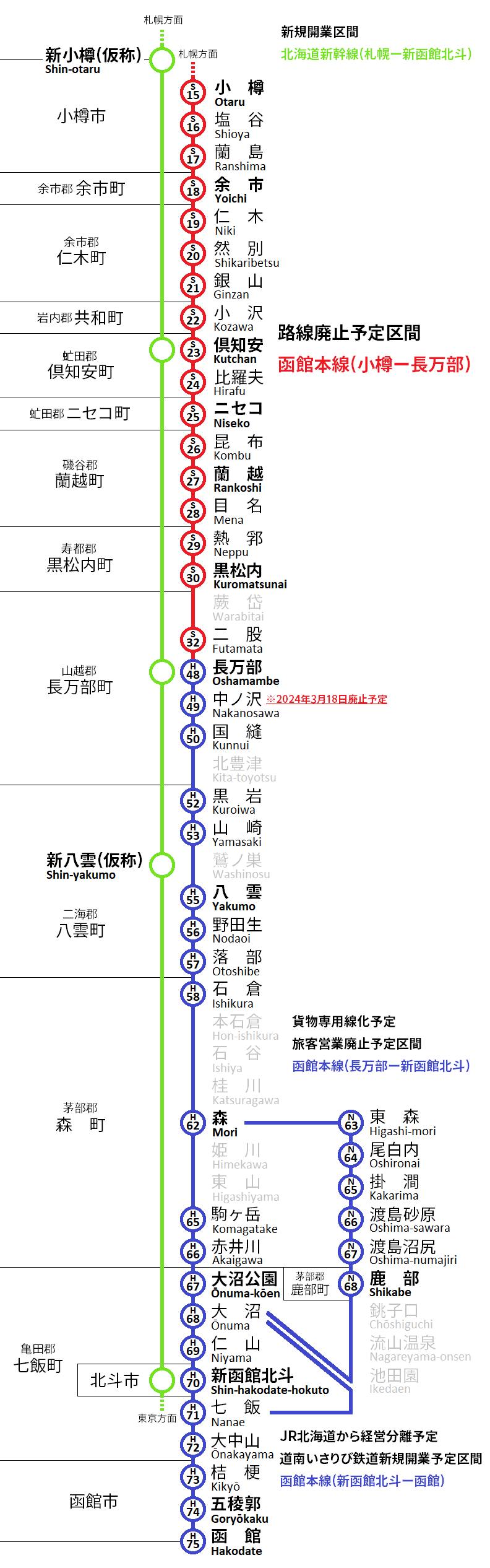

話を前号の北海道新幹線に戻すと、2031年3月開業予定の新函館北斗〜札幌で並行在来線対象となるのは函館〜小樽の287・8㎞。函館〜新函館北斗は存続する見込みですが、残る大部分については現時点で新函館北斗〜長万部が貨物専用線として存続、長万部〜小樽は鉄路自体が廃止の方向で話が進んでいます。

一昔前であれば考えられなかった事態ですが、人口減少が著しくマイカー利用率の極めて高い沿線自治体の懐事情を考慮するとやむを得ない決断とも思えます。

並行在来線の経営分離による貨物専用線化はこれが全国で初めての事例となり、JR 貨物や国土交通省、北海道、沿線自治体等で引き続き協議が行われていますが、1番の争点となるのが線路維持費を誰が負担するのかという点。

現在は運賃収入等からJR 北海道が保守管理し、JR 貨物が貨物列車運行分の線路使用料を支払うという、我々不動産の世界でいう借地契約における貸主と借主のような関係でした。

しかし今後その〝貸主〞がいなくなると、〝借主〞にこれまでかかっていたランニングコストの支払能力は到底ありません。

本州と北海道を結ぶ貨物列車は、本州→北海道便が書籍や宅急便等の生活物資を、北海道→本州便が野菜等の食糧を運んでいます。

これがトラックや船舶輸送となると、ただでさえドライバー不足が叫ばれている物流業界に更に打撃を与えることとなり、野菜等や配送料の価格高騰はまず避けて通れません。

そうなると田舎暮らしを希望されているラーバニストの方々が、その第1歩を踏み出すきっかけがますます減っていくことでしょう。

旧国鉄が発足し解体されたのが、1949〜1987年の38年間。そして現在のJR が1987年の分割民営化から現在までの36年以上と、もうじき国鉄時代より長いスパンを経ようとしています。

とても簡単ではありませんが、個人的にはそろそろJRの体制見直しや、これを機に交通や物流といった社会インフラの維持管理費の負担を民間企業だけに押し付けるのではなく、地方でも都市部と遜色なく人々が快適に生活出来るよう、社会全体で支えていく仕組みになってほしいと願っております。(本部 高橋瑞希)

==============================

公式 北海道新幹線のページ/北海道

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/stk/skt/

北海道新幹線(JR北海道)

https://www.jrhokkaido.co.jp/shinkansen_h5/