北海道の東側(道東エリア)に位置する弟子屈町(てしかがちょう)は、北、東、南の海沿いから内陸へ約70kmの距離にあります。実際海は無いものの、町の北部に摩周湖と屈斜路湖を擁し、西隣りの阿寒町にある阿寒湖までも40kmほどで、自然豊かな町の西部や3つの湖周辺は阿寒摩周国立公園に指定されています。

北海道の大自然、肥沃な大地で育った野菜や、冷たい北海道の海で育った魚介が上がる釧路港、ミネラルたっぷりの天然水で育った阿寒ポークやブランド牛が集まる食の宝庫です。弟子屈町オリジナルの蕎麦やラーメン、豚丼など何を食べてハズレ無し!と、言っても過言ではないかも知れません。

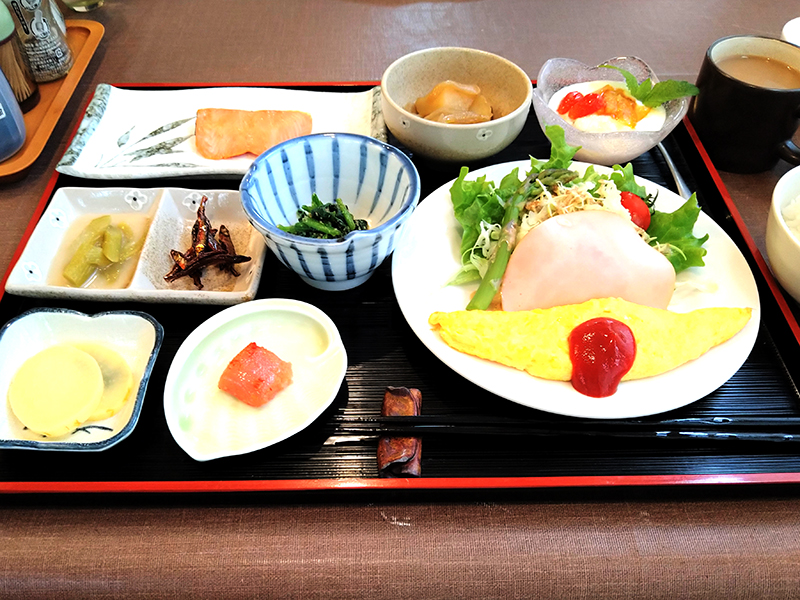

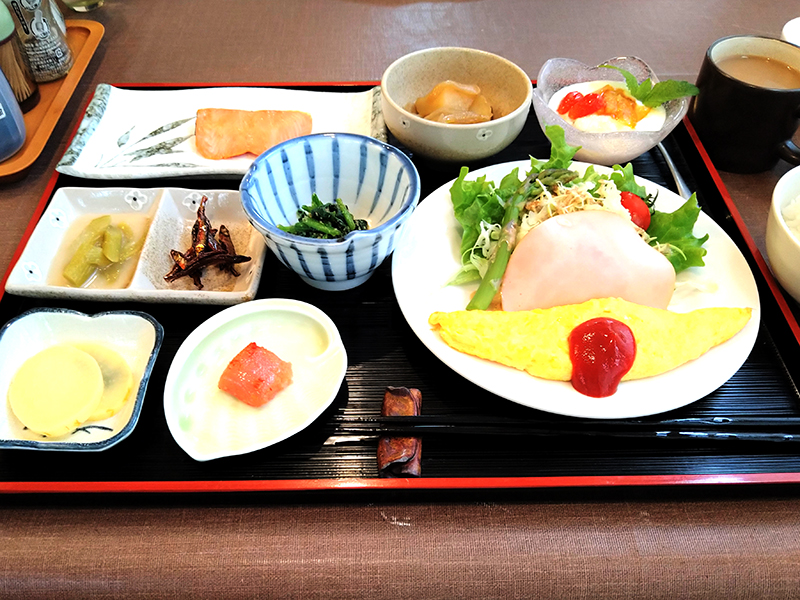

またペンションで出される朝食もレベルが高く満足のいく物でした。北海道出張の集大成、今まで出張して頂いてきましたオススメフードの一部をご紹介させて頂きます。

===================================

1)ペンションビラオの朝食

海の幸、山の幸を贅沢に利用しバランスの取れた朝食です。ペンションにあまりお泊りにならない方でも、この朝食を食するためだけでも宿泊頂きたい、そんなオススメフードです。

ペンション&コンドミニアム ビラオ【公式】

http://birao.sakura.ne.jp/

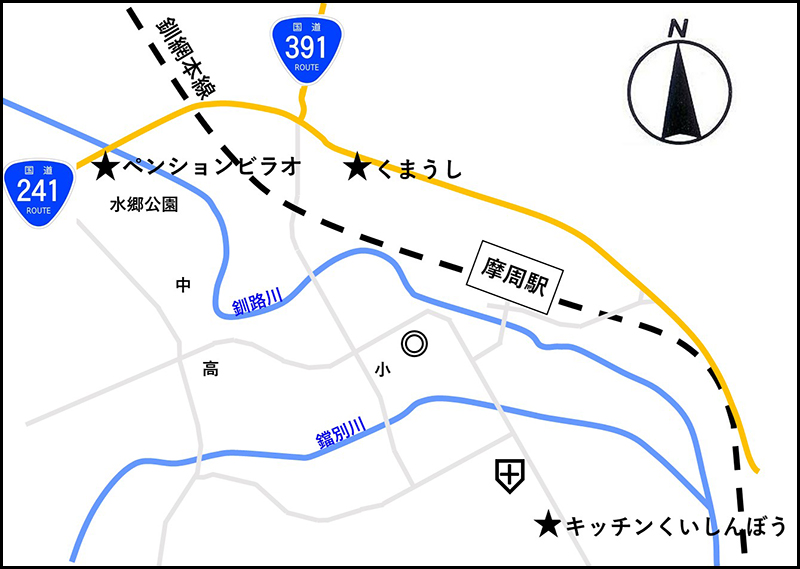

2)くまうし・弟子屈本店

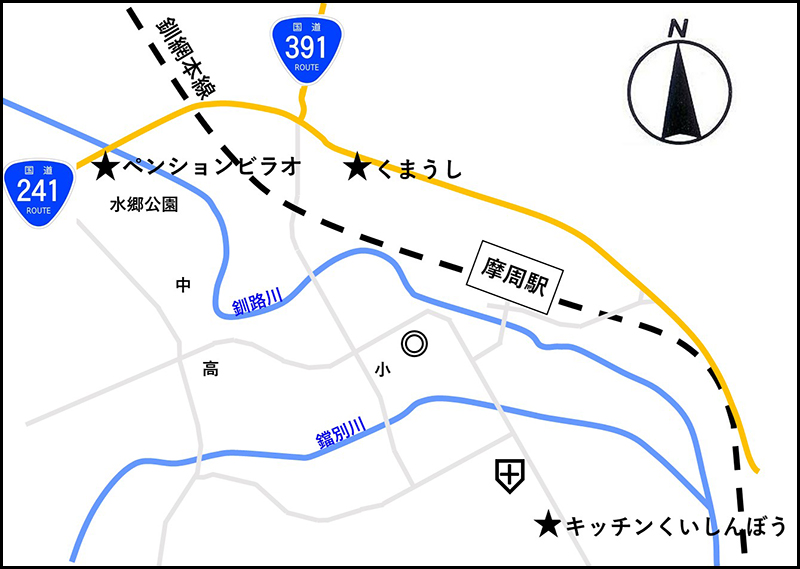

阿寒ポークを利用した豚丼は、味は勿論のこと、見た目よりも軽く、また食べたくなる味です。道の駅より東へ国道391号線・通称パイロット国道沿いにあるのでわかりやすいです。

3)キッチンくいしんぼう

初めて食べたのに懐かしさを感じる味は、町民に長く愛される町のビストロたる由縁でしょう。

4)スーパーフクハラのお惣菜コーナーのお弁当

ここのお弁当はひと味違い、価格もお手頃です。東京ではお目にかかれないオホーツク海の海産物、スーパーの値札を見ているだけでもこの地の暮らし・日常がわかるようで楽しいです。

食はその地域のアイデンティティ、楽しい旅行に花を添えてくれます。そんな魅力溢れる素敵な町・弟子屈町でした。(本部 長内 望)

てしかが移住・定住ポータルサイト ~てしかがでくらしてみませんか~

https://www.town.teshikaga.hokkaido.jp/iju/index.html

▲雪原を歩くキタキツネ。

▲雪原を歩くキタキツネ。 ▲鶴の写真を撮る人々。

▲鶴の写真を撮る人々。