▲龍潭寺山門。1656年(明暦2年)建立。

▲龍潭寺山門。1656年(明暦2年)建立。

7月号掲載の浜北区の物件からおよそ二十キロ西へ行くと、都田(みやこだ)テクノポリスの丘陵地帯を経て、都田川沿いに点在する古い集落に出る。

その一角は東海道や姫街道からも遠く離れた場所であるが、実は群雄割拠(ぐんゆうかっきょ)の戦国時代は「駿河(するが・現静岡県)」、「信濃(しなの)・現長野県」、「甲斐・現山梨県」、「三河・現愛知県東部」を結ぶ交通の要衝地で、北遠地域随一の発展を見せた井伊谷(いいのや・旧引佐町)だ。

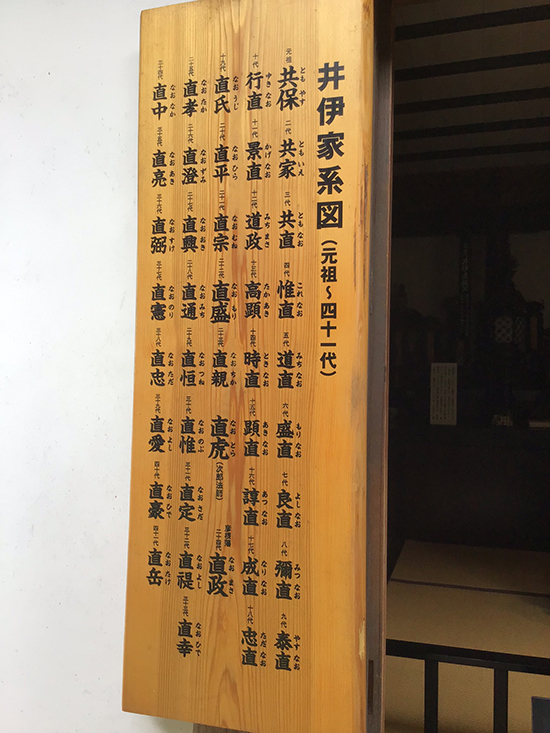

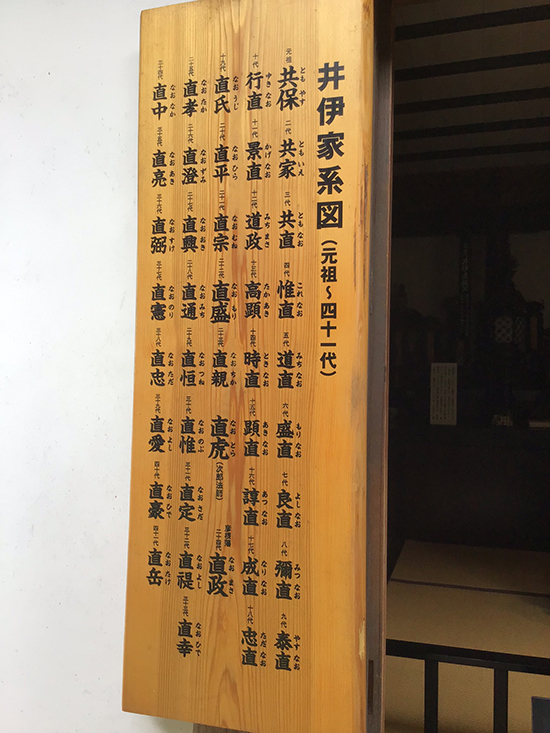

この地を治めた領主は「井伊家」である。古刹名刹も数多いが「井伊家」の菩提寺は本日の主舞台である龍潭寺(龍潭寺)。「井伊家」の初代は十一世紀初頭にまでさかのぼり、藤原氏の血を引くともいわれる井伊共保(いいともやす)公。地下水の豊かなこの地で生まれたのが「井伊」の謂れだが、母方の実家も実はここ「井伊谷」だった。

わたしは夏休みになると「井伊谷」に出かけ従兄弟たちと他愛もない遊びに没頭していた。そして母方の家は代々龍潭寺の檀家相談役を引き受けてきてもいたのだった。

▲龍潭寺の鴬張りの廊下。「盆帰省 逢うて走った 従兄弟らよ」

▲龍潭寺の鴬張りの廊下。「盆帰省 逢うて走った 従兄弟らよ」

さて、井伊家十二代・道政の時代はちょうど南北朝にあたり、後醍醐天皇の皇子・宗良(むねなが)親王の元に馳せ参じ南朝方として挙兵したのである。そして駿河の雄・今川氏と対峙しことごとく敗れている。

わたしの父方の祖父は郷土史家でもあったので、宗良親王について本にまとめて出版していた。中学生のころ読んだ記憶はあるものの内容についてはよくわからなかったと思う。十年ほど前調べ物があって国立国会図書館に行ったおり、ふと気になって祖父の書いた本があるかもしれないな、と思い職員に調べていただいた。「苗字が違いますが?」と職員。「いろいろありまして」とわたし。

三十分ほどかけてその職員が見つけ出してくれたのはまごう事なきまさに祖父の書いた本だった。

戦国時代になると井伊家はさらに悲惨な道を歩むこととなる。今川義元の配下となって桶狭間に出兵したものの織田信長軍に壊滅的な打撃を被った。その後やって来たのが武田信玄と徳川家康。二十四代の直政(なおまさ・のちの彦根藩初代藩主)はまだ幼く井伊家は風前の灯であった。そこで一計を案じ実行したのが龍潭寺の南渓(なんけい)和尚だ。

▲龍潭寺に飾られている井伊家家系図。

▲龍潭寺に飾られている井伊家家系図。

直政を信州の禅寺に保護し、その間に井伊家を任せたのが次郎法師といい、テレビなどでは女城主といわれる直虎(なおとら)だった。ところで直虎のひいお爺さんにあたるのが二十代の直平で、直平の孫には家康の正室・築山殿(つきやまどの)がいる。直虎と築山殿とは親戚筋でもあった。

その築山殿と家康の嫡男・信康は信長の命により浜北から天竜川を越えた二俣城において幽閉され自刃している。直虎は徳政令により失脚し、龍潭寺で晩年を過ごした。成人した直政が家康のもとで徳川四天王と言われるのには旧武田軍の存在が大きかったといわれる。

▲二俣城址公園。元亀3年(1572年)10月に武田信玄を総大将とする武田勝頼軍の猛攻により落城。歴史に名高い三方ヶ原(12月)へと続き、徳川家康は生涯最大の敗北を喫した。現代においても過去最大の赤字を生んだ孫正義社長が、この敗北で描かせた肖像画を引合いに出した先日の会見は記憶に新しい。

▲二俣城址公園。元亀3年(1572年)10月に武田信玄を総大将とする武田勝頼軍の猛攻により落城。歴史に名高い三方ヶ原(12月)へと続き、徳川家康は生涯最大の敗北を喫した。現代においても過去最大の赤字を生んだ孫正義社長が、この敗北で描かせた肖像画を引合いに出した先日の会見は記憶に新しい。

武田家滅亡ののち、甲斐に入った家康は最強軍団を誇った山県(やまがた)衆を直政のもとにつけ「赤備え」の甲冑を施し、小牧長久手の戦いで功績を挙げたのだった。その後徳川の治世を二百六十年余に渡って下支えしてきた井伊家が幕末になって歴史に名を残すことになったのが、三十六代の直弼(なおすけ)だ。安政の大獄、桜田門外の変での当事者であった。

▲甲斐武田家の譜代家老衆・山県昌景は軍装を赤一色に統一し、周辺諸国より畏怖された。

▲甲斐武田家の譜代家老衆・山県昌景は軍装を赤一色に統一し、周辺諸国より畏怖された。

「赤備え」の甲冑は真田信繁や井伊直政へと引き継がれた。

ここで井伊家の教訓があるとすれば次の三点が挙げられようか。

一 南渓和尚のような実行できる知恵者がいること。

二 大事なものは成長するまで隠しておくこと。

三 前例によらずリリーフを立てられること。

最後に、井伊谷の石灰の岩山と龍潭寺の庭は折に触れて思い出す心の風景となっている。母無きいまも訪れてみたい場所の一つなのだ。(八ヶ岳事務所 中村健二)

▲龍潭寺の庭は小堀遠州(政一)作として知られる。真ん中に如来、左右に脇侍が控え、鶴亀の吉祥も描く。

▲龍潭寺の庭は小堀遠州(政一)作として知られる。真ん中に如来、左右に脇侍が控え、鶴亀の吉祥も描く。

▲修善寺川の桜。

▲修善寺川の桜。 ▲修善寺の桜。

▲修善寺の桜。

▲静岡市郊外の登呂遺跡。復元された竪穴式住居が立ち並び、古代よりこの地に営みがあったことが知られる。

▲静岡市郊外の登呂遺跡。復元された竪穴式住居が立ち並び、古代よりこの地に営みがあったことが知られる。 ▲静岡の魅力はなんといっても海。甲斐の虎・武田信玄が欲した駿河湾の海岸線。

▲静岡の魅力はなんといっても海。甲斐の虎・武田信玄が欲した駿河湾の海岸線。 ▲用宗海岸。写真には写っていないが堤防には釣り人が多数、沖合でジェットスキーを楽しむ姿もある。

▲用宗海岸。写真には写っていないが堤防には釣り人が多数、沖合でジェットスキーを楽しむ姿もある。 ▲用宗漁港の目の前にある「みなと横丁」はリノベーションして外観・内装とも新しく生まれ変わった。

▲用宗漁港の目の前にある「みなと横丁」はリノベーションして外観・内装とも新しく生まれ変わった。 ▲「おともたび」GPSを利用したアプリは、色々な地域での展開も考えられて楽しみ。

▲「おともたび」GPSを利用したアプリは、色々な地域での展開も考えられて楽しみ。 ▲白鳥山から見た富士山と富士宮市街地。

▲白鳥山から見た富士山と富士宮市街地。 ▲竹の町・南部。

▲竹の町・南部。 ▲盛岡南部藩と遠野南部藩の家紋。

▲盛岡南部藩と遠野南部藩の家紋。 ▲白鳥山登山道入り口の看板にも向かい鶴が。

▲白鳥山登山道入り口の看板にも向かい鶴が。

▲梅の匂い薫る我が菩提寺哉・・・。

▲梅の匂い薫る我が菩提寺哉・・・。 ▲豪華・豪胆な中に繊細さが見受けられるのが遠州流。

▲豪華・豪胆な中に繊細さが見受けられるのが遠州流。