▲芸術村公園(東御市八重原)。

いまから25年以上前のことになるが、わたしがふるさと情報館に入社してしばらく経ったころの話だ。

長野県の東側・千曲川と鹿曲川(かくまがわ)の河岸段丘の上に広がる台地状の村に初めて足を運んだことがあった。その名は北御牧村(きたみまきむら)。

伸びやかに田園が広がり至るところに大小のため池がある。その台地は大きく八重原と御牧原に分かれており、役場のある八重原には温泉や芸術村公園、アートビレッジ明神館(みょうじんかん)といった宿泊施設などのほか、近くの村の分譲地の一角には懇意にさせていただいた料理研究家のお住まいもあった。

現在は隣接の旧東部町と合併して東御市(とうみし)となり三万人ほどが暮らしている。そこはまた東部湯の丸高原の南麓に位置した田舎暮らしの人気の高い地域でもある。

▲井上さんの経営するリサイクルショップ「エコ」(長野県小諸市与良町6丁目4、電話0267-26-6318)。

その当時ふるさと情報館の地域店で一緒にやっていた井上さんは、現在国道18号線より一本入った場所でリサイクルショップを経営している。今年開業20年目になるという。月日はあっという間に過ぎていくのだ。それでも移住された方とはいまもメールでのやり取りをしている。

「孫の写真を送ってきたよ」と井上さんは嬉しそうに話す。そのうち売却の話が出るかもしれんな、ということらしい。

リサイクルショップとは聞こえはいいが空き家の後片付けの方が多いという。固定客も少なからずいて昭和レトロなお宝探しに来る人もいらっしゃる。

▲「八ヶ倉(やかくら)」(小諸市加増179-13、電話0267-24-0205)。

「エコ」の近くにはパスタの美味しいイタリアンのお店もある。女性同士の会話がはずみ地元を中心に訪れる人も多いという。ゆったりとしてくつろげるのだろう。この小諸と御代田(みよた)にお店がある。

『田舎暮らしの本』のライター山本一典さんともお付き合いは長い。たまにわたしが取材された折、こんな特集をしたらどうですか?と編集者に話すことがある。できれば山本さんに取材をしてもらいたいと思っているので。

今年は東北の古民家特集を取り上げていただいたことがあった。お住まいの福島から岩手県遠野市までご足労おかけしました。

その雑誌の熱心な読者からこの秋、ご売却相談をいただいた。長野県の御代田町(みよたまち)に物件をお持ちだという。

その方のお話が面白くてなんと3時間以上も話し込んでしまった。10年余りの二地域居住で得たその人なりの田舎暮らしのノウハウだからだ。

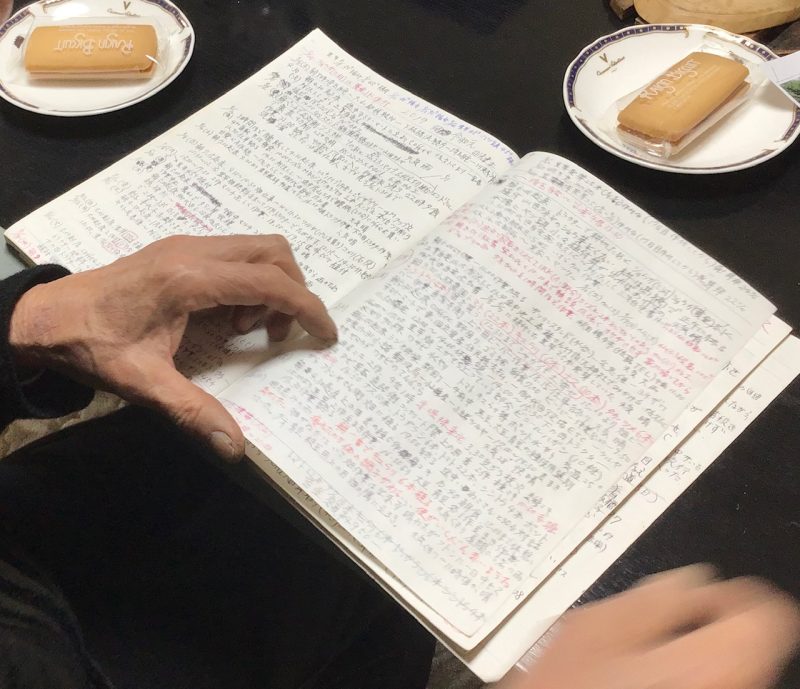

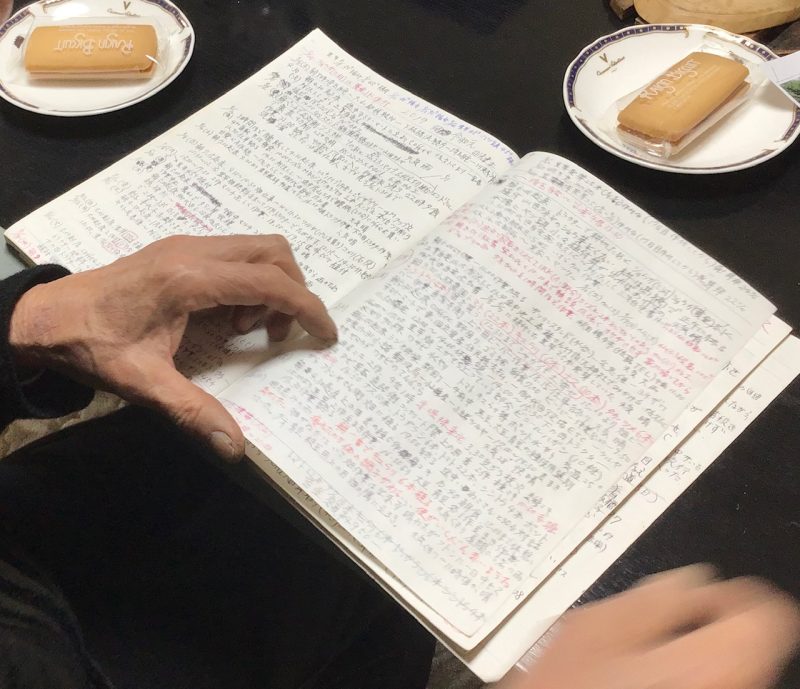

▲ノートいっぱいに書き込まれた「御代田日誌」とでも呼べる日記は感動的ですらある。

いわく、『集落内ではあるものの地元に深入りはしない。付き合う人は同じ同好の志を持った人たち(具体的には薪ストーブの会など)。畑の収穫物を農協に出荷する。信州大学の聴講生となって長野市に通う。畑それぞれの土壌のPHを把握する(どこが一番良い立地かなど)。冬場の野菜の貯蔵方法を地元の所有者に聞くこと。

▲倉庫。

建物のリフォームでは土間に薪ストーブを設置する。壁を作りコンセントの数を増やす。オール電化にはしない。北側結露対策と防犯を兼ねて二重サッシとペアガラス。雨戸ではなく片手でひき下ろしのできるシャッターを設置。雨の日の作業やトラクター、耕運機、薪置き場としてコンクリ土間の倉庫を新設等々』。

「楽しみました」とはご主人の弁(この物件は本誌2022年11月号に掲載済み)。

▲真楽寺内エメラルドグリーンの池

そして物件を後にし、山懐にいだかれた真楽寺(しんらくじ)の境内に行ってみた。渾々と水が湧き出る池はエメラルドグリーンだ。神秘さをたたえている。

▲仁王様が柔和な顔で出迎える。

その山門には仁王像が二体。なんと右側の仁王様は笑っていらっしゃる。

笑う門には福来る。新しい一年は戦争も感染症も終結するよう祈らずにはいられない、そんな思いで東信州の名所を後にしたのだった。(八ヶ岳事務所 中村健二)

▲念願の薪ストーブ。

▲念願の薪ストーブ。 ▲薪ストーブと共に素敵な田舎ライフを。

▲薪ストーブと共に素敵な田舎ライフを。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

▲冬になる前に用意された薪の山。

▲冬になる前に用意された薪の山。 ▲薪ストーブのあたたかさは格別です。

▲薪ストーブのあたたかさは格別です。