記事一覧:

ふるさと情報館・本部スタッフ

-

茨城◆日立市/宇宙から光って見える?【本部スタッフ・ふるさと見聞録】

本部・地域担当より -

福島◆小野町/時代と共に変化した城下町【本部スタッフ・地方出張余話】

本部・地域担当より -

東京◆本部/「老害」という言葉を考える【本部スタッフ・日々の業務より】

本部・地域担当より -

東京◆本部/デジタル化の波、待ったなし【本部スタッフ・日々の業務より】

本部・地域担当より -

東京◆本部/新年初詣で誓ったこと【本部スタッフ・ふるさと見聞録】

本部・地域担当より -

千葉◆いすみ市/絶景を眺めながらの休憩【本部スタッフ・ふるさと見聞録】

本部・地域担当より -

北海道◆根室市/命がけの鉄分補給はやめられない 【本部スタッフ・全国乗り鉄漫遊記】

本部・地域担当より -

東京◆本部/理想の部屋を見つけるために【本部スタッフ・ふるさと見聞録】

本部・地域担当より -

山梨◆全域/謎の自販機HDS【本部スタッフ・全国乗り鉄漫遊記】

本部・地域担当より -

東京◆本部/電気自動車普及と田舎暮らし【本部スタッフ・ふるさと見聞録】

本部・地域担当より -

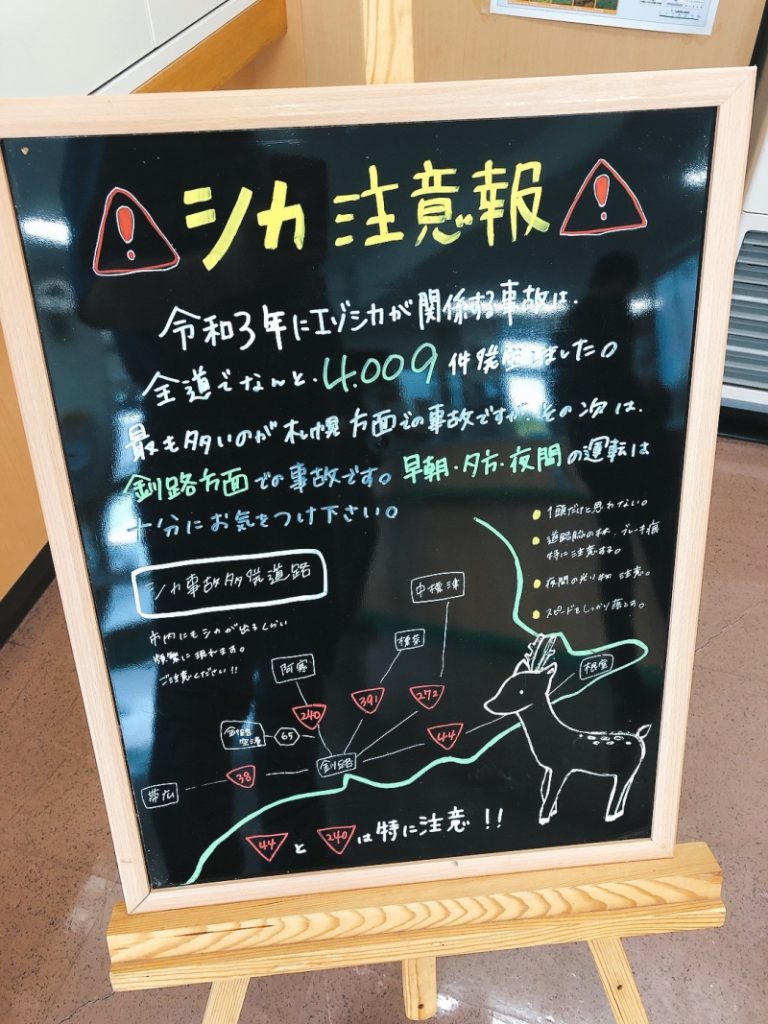

北海道◆弟子屈町/弟子屈町ってどんな所・・・(3)【本部スタッフ・ふるさと見聞録】

本部・地域担当より -

長野◆大町市/いざ、立山黒部アルペンルート【本部スタッフ・ふるさと見聞録】

本部・地域担当より