記事一覧:

ふるさと情報館・本部スタッフ

-

長野◆諏訪/今年の信州は七年に一度に【本部スタッフ・ふるさと見聞録】

本部・地域担当より -

山梨◆山梨市/廃校の再利用?ドローンの学校、増えてます!【地域深掘り・のぞむ歴史紀行】

本部・地域担当より -

長野◆伊那市/‰←これの読み方なんでしょう?【本部スタッフ・全国乗り鉄漫遊記】

本部・地域担当より -

静岡◆西伊豆/県外からもこの水を求めて【本部スタッフ・ふるさと見聞録】

本部・地域担当より -

東京◆大島町/「離島」の物件!お待ちしています!【本部スタッフ・全国空き家売却相談】

本部・地域担当より -

茨城◆霞ケ浦/霞ケ浦条例 ~ 日本で2番目の広さの湖を ~【本部スタッフ・物件法令まめ知識】

本部・地域担当より -

東北◆福島/食べ飽きるほど山菜が食べたい【地域深掘り・のぞむ生活紀行】

本部・地域担当より -

東京◆本部/無理だと思っていたコトが案外と【本部スタッフ・日々の業務より】

総務スタッフより -

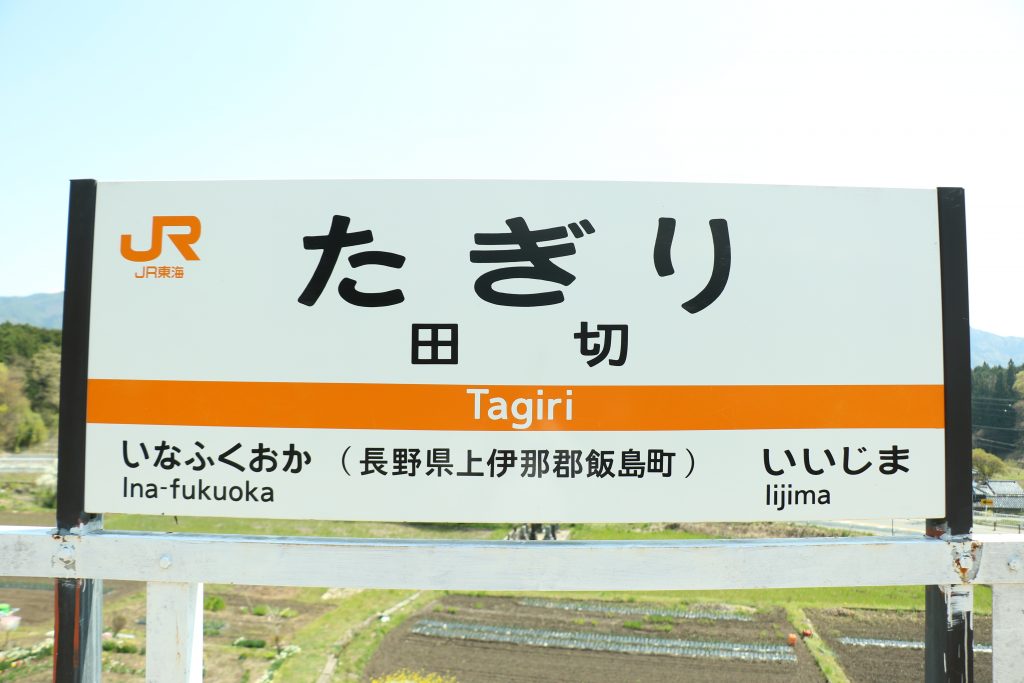

長野◆飯島町/駅は見かけによらぬもの【本部スタッフ・全国乗り鉄漫遊記】

本部・地域担当より -

埼玉◆名栗/いつも車が停まっているのは?【本部スタッフ・ふるさと見聞録】

本部・地域担当より -

東京◆本部/味わいの増す「木製扉」【地域深掘り・のぞむ物件紀行】

本部・地域担当より -

山梨県◆笛吹市/東京から2時間弱で桃源郷へ【本部スタッフ・業務日誌】

本部・地域担当より