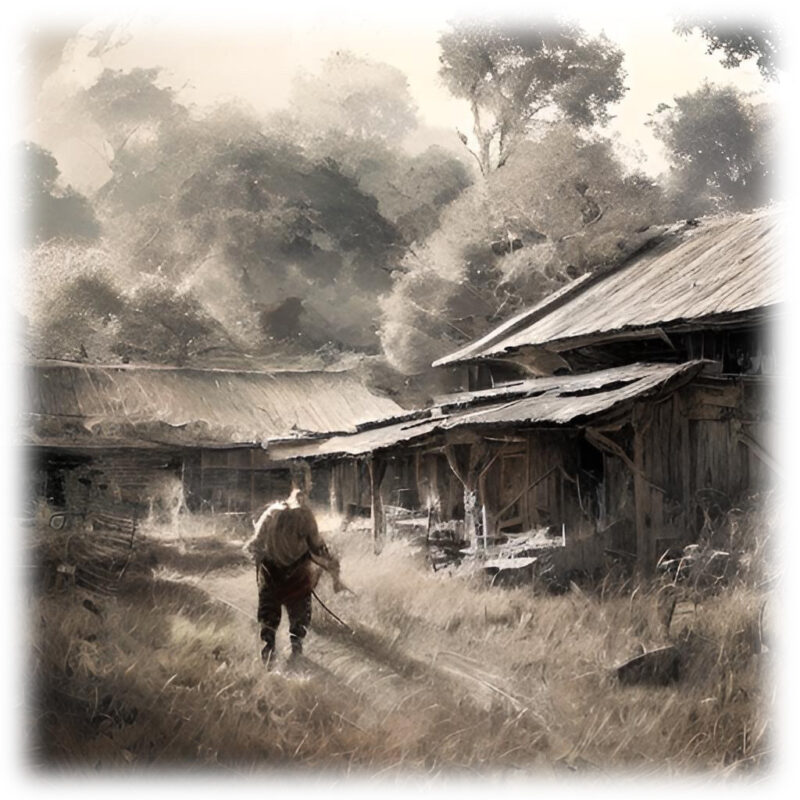

▲御岩山頂の隅に佇むご神体の石柱。

インターネットでパワースポット検索をしていましたら宇宙飛行士が、「スペースシャトルから光って見えた神社があった」なる記事を見つけました。

まぁ、それは流石に…と思いつつ、何事も五感で実感してみたい衝動に駆られ昨年末に行って参りました。

それは茨城県日立市入四間町(いりしけんちょう)にある御岩神社。常磐道日立中央ICを降り、右手の山の上に日立鉱山の大煙突を眺めながら車で約10分。入口の社務所ではたくさんの人がお守りや熊手、御朱印などを買い求めていました。

正確な創建時期は不明ですが、日本最古書の一つ「常陸國風土記(721年)」には書かれているので、少なくても1300年前からあったのではと言われています。

参道を入って直ぐに樹齢500年の御神木「三本杉(元は1本)」がそびえ立ち、その高さ、太さの迫力に圧倒されます。

少し進むと御岩神社本殿が鎮座。そこはしっかりお参りしておかないと。

はてさて、どこが宇宙から光って見えるのだろうと、キョロキョロと本殿の脇に目を向けると「→御岩山登拝道 60分」の看板が…。

衝撃的な数字に一喜一憂!、ここまで来て引き返すわけにはいかず、軽装にも係わらず登山を決意。

手を使うほどの急な坂もある山道を30分位で530mの山頂へ到着。そこは那須、日光連山まで見渡せる開放感。その山頂の隅にひっそりと不自然に立つ、細い高さ1.5mほどの御岩山ご神体の石柱。

宇宙から光って見えていたのはこれかと信じて手を合わせ下山しました。(本部 金澤和宏)

===========================

御岩神社 公式ホームページ(https://www.oiwajinja.jp/index.html)より引用

所在地:〒311-0402 茨城県日立市入四間町752

TEL:0294-21-8445

アクセス:常磐道日立中央ICより約10分