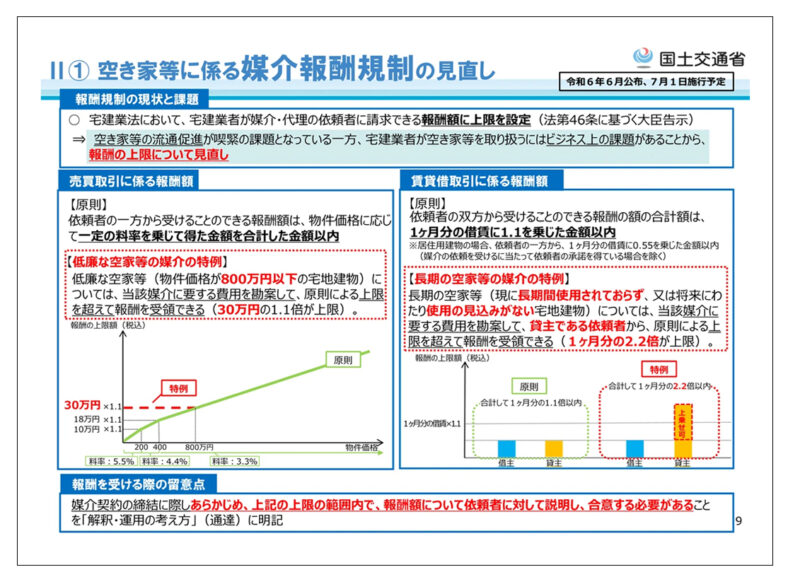

▲フェニックス花火(金澤撮影)。

▲フェニックス花火(金澤撮影)。

今年も行って参りました長岡大花火大会。

2020、21年のコロナ禍による中止も挟みましたが、かれこれ15年くらい連続して観覧しています。

家族全員の〝阿吽の呼吸〞で例年8月2、3日は各々が当然のように休みを取ります。

夏の花火=お祭り、というのが大多数のイメージですが長岡は少し違います。

その発祥は江戸時代でごく普通の花火でした。

それが時は流れ1945年8月1日、長岡は空襲の惨禍に遭います。

翌年の8月1日には、戦没者を追悼する慰霊の花火として「長岡復興祭」が開催されました。

それが今に引き継がれる花火の意味と思いです。

更には2004年10月23日発生の中越地震からの復興祈願も重ねています。

その時誕生した花火がメインとなるフェニックス花火です。

信濃川河川敷で全長2㎞にも及ぶ連続打ち上げは大迫力。

何度見ても〝うるっ〞と涙腺が緩みます。他にも正三尺玉、尺玉100発など、全てのスケールの大きさに圧倒されます。

今年は有料観覧席34万席が早々に完売し、2日間の天気に恵まれ例年以上の来場数があったことでしょう。(当日の天気を見て日帰り弾丸で来た方も多いのでは)

今年も長岡花火から感動を享受し、頑張ろうという励む気持ちになりました。

もちろん、来年も行きます!(本部新潟担当 金澤和宏)