記事一覧:

本部・地域担当より

-

千葉◆君津市/独自の井戸掘り技術が生み出した名水の里【本部スタッフ・ふるさと見聞録】

本部・地域担当より -

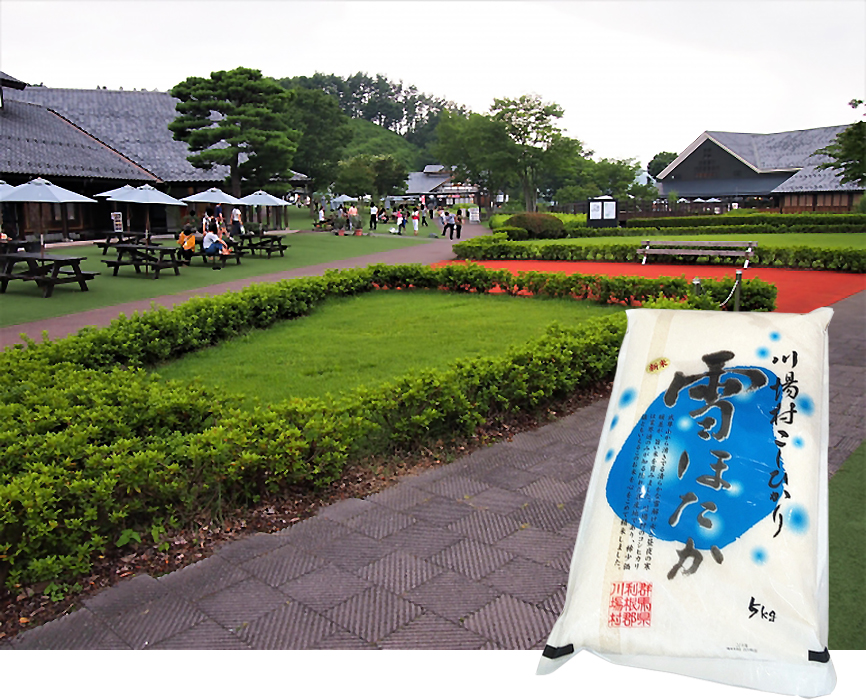

群馬◆川湯村/サスティナブルな道の駅【本部スタッフ・ふるさと見聞録】

本部・地域担当より -

山形◆上山市/東北で最も高いマンションの謎【本部スタッフ・地方出張余話】

本部・地域担当より -

東京◆本部/アクリル板で思うこと【本部スタッフ・ふるさと見聞録】

本部・地域担当より -

東京◆本部/待ちに待った法改正 ~ 農地法 ~ 【本部スタッフ・不動産まめ知識】

本部・地域担当より -

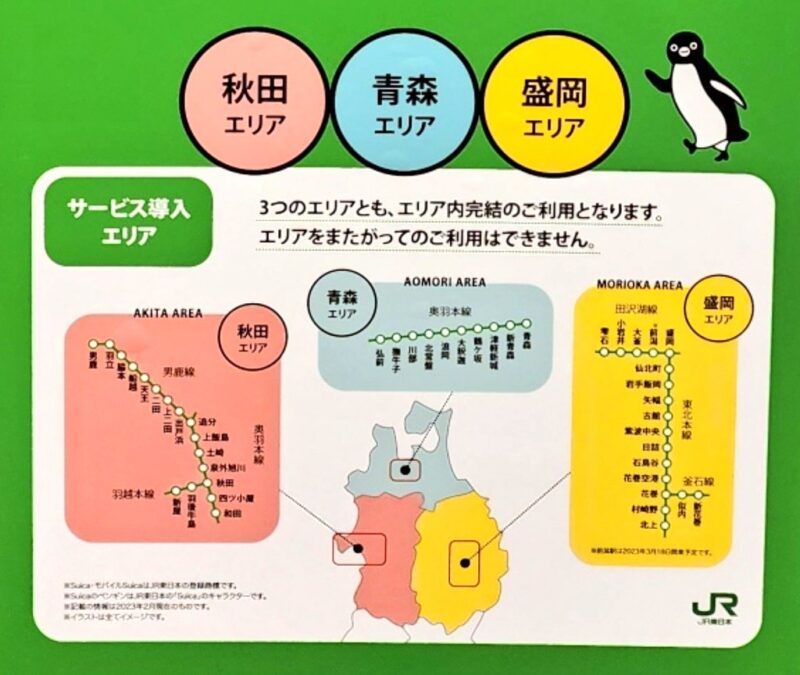

東京◆本部/北東北三県、チケットレス革命【本部スタッフ・全国乗り鉄漫遊記】

本部・地域担当より -

千葉◆香取市/小江戸・佐原の町並み散策【本部スタッフ・地方出張余話】

本部・地域担当より -

東京◆本部/日々の業務から学ぶこと【本部スタッフ・ふるさと見聞録】

本部・地域担当より -

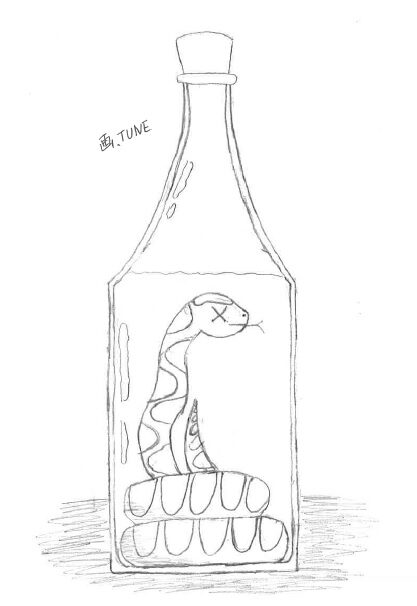

東京◆本部/マムシ焼酎【本部スタッフ・ふるさと見聞録】

本部・地域担当より -

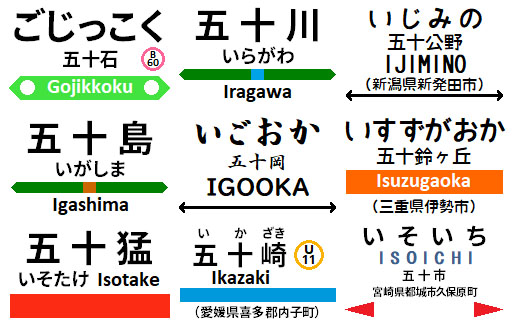

東京◆本部/五十の読み方、無限大【本部スタッフ・全国乗り鉄漫遊記】

本部・地域担当より -

千葉◆九十九里町/青いポストと海の駅【本部スタッフ・地方出張余話】

本部・地域担当より -

北海道◆弟子屈町/弟子屈ってどんな所・・・(4)【本部スタッフ・地方出張余話】

本部・地域担当より