記事一覧:

本部・地域担当より

-

秋田◆由利本荘市/タブレット「〇□△」【本部スタッフ・全国乗り鉄漫遊記】

本部・地域担当より -

北海道◆弟子屈町/3つの展望台がある摩周湖【本部スタッフ・地方出張余話】

本部・地域担当より -

東京◆本部/本部に新メンバーが加わりました【本部スタッフ・ふるさと見聞録】

本部・地域担当より -

香川◆琴平町/海から10㎞も離れた灯台?【本部スタッフ・地方出張余話】

本部・地域担当より -

千葉◆君津市/空と山の眺めが美しい絶景スポット【本部スタッフ・地方出張余話】

本部・地域担当より -

福島◆福島市/アンストッパブル【本部スタッフ・ご当地ローカル発見伝】

本部・地域担当より -

東京◆本部/キャッシュレス化と不動産売買【本部スタッフ・日々の業務より】

本部・地域担当より -

東京◆本部/感動のグランクラス【本部スタッフ・地方出張余話】

本部・地域担当より -

北海道◆釧路市/釧路湿原が一望できる展望台【本部スタッフ・地方出張余話】

本部・地域担当より -

広島◆備北地方/ワニ=サメ=ネズミ【本部スタッフ・ご当地ローカル発見伝】

本部・地域担当より -

九州◆南部/南九州の鶏刺し文化【本部スタッフ・ご当地ローカル発見伝】

本部・地域担当より -

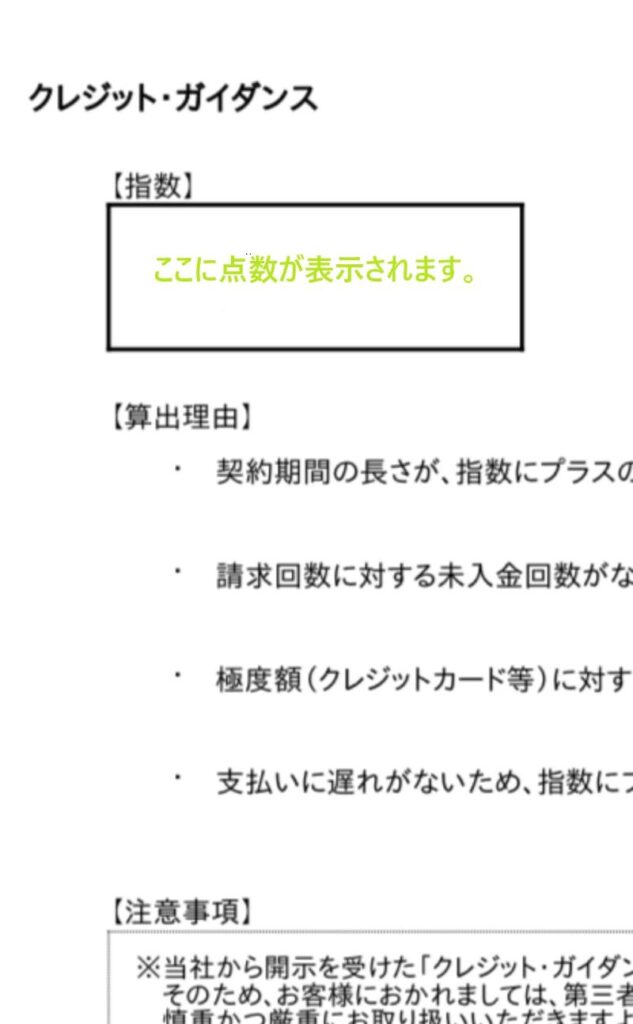

東京◆本部/信用スコアの見える化【本部スタッフ・不動産まめ知識】

本部・地域担当より