▲北杜市高根町。八ヶ岳の山裾で稲が青々と育つ。

▲北杜市高根町。八ヶ岳の山裾で稲が青々と育つ。

梅雨の時期には雨が降ると、まだまだ肌寒さを感じることもありましたが、そんな日も過ぎ去り、強い日差しを感じる夏となりました。北杜市は標高が高いせいでしょうか、それとも空気が澄んでいるせいでしょうか、夏の日差しは強烈で、肌感覚としては、以前私が住んでいた沖縄と変わらない紫外線の量に感じます。

ただ、日差しの強さこそ注意が必要ですが、それ以外は都心と比べるもなく、快適な季節となります。昼間こそ標高が低いエリアではエアコンが稼働するものの、夕方になると一気に気温が下がり、窓を開け放てば、気持ち良い風を感じながら過ごすことが出来ます。

標高が1000m を越えるエリアでは、エアコンが設置されている家は極端に少なくなり、大抵は扇風機となり、夜になると日によっては窓を閉めないと風邪をひいてしまう日もあるほど。

エアコン等の人工の風に頼らなくても夜を過ごせるということが、こんなに気持ちの良いものかと、北杜市に移住した当初は驚いたものです。暑さから解放されると、体がほっとする。体の次に、心がほっとする。夏の北杜市へ是非お出かけください。

▲北杜市大泉町。日が沈むと気温が一気に下がる。

▲北杜市大泉町。日が沈むと気温が一気に下がる。

■ほくとトクトク商品券

昨年、コロナ禍の経済対策で北杜市民一人当たりに3万円の商品券が配られました。今年も市内経済の活性化のため、「ほくとトクトク商品券」というものが登場しました。前回は無料で配られましたが、今回は希望者が購入をするものです。対象は「北杜市民であること」と、「一人1冊まで」。1冊5000円の購入で1万円分使えるというものです。

他の自治体でも同じような取り組みをしていると思いますが、購入額の2倍使えるというのは、かなり凄いのではないでしょうか。販売は既に終了していますが、私も並ぶことなくスムーズに購入することが出来ました。スーパーの他、飲食店でも使えるので、どこで何を食べようかと考えるだけで楽しくなります。

北杜市は人口4万6千人程の小さな自治体で、コロナ禍といった非常時には、小さいからこそ、小回りが利き、スピード感ある対応が出来るのではと感じます。昨年の国民1人10万円の給付金も大きな市では、なかなか給付がいきわたらない中で、北杜市では迅速に配られました。

新型コロナワクチンの接種については、65歳以下(12歳~64歳)について、7月上旬にワクチンの予約開始、8月上旬からワクチン接種の開始が予定されています。人が少ないからこそ、密にならずゆったりと過ごせる。人が少ないからこそ、対応がしやすい。地方の良さを感じる今日この頃です。(八ヶ岳事務所 大久保武文)

▲北杜市で発行されたプレミアム付商品券。

▲北杜市で発行されたプレミアム付商品券。

=====================================

お盆休みをいただきます。八ヶ岳事務所は8月11日(水)から15日(日)までの5日間はお盆休みとなります。

併設の田園暮らし体験館もご利用できません。よろしくお願いいたします。

▲保健農園ホテル「フフ」ではかつて民家セミナーも行われた。

▲保健農園ホテル「フフ」ではかつて民家セミナーも行われた。 ▲新しい道路もでき、ロードサイド店が次々に開店する市民病院周辺。

▲新しい道路もでき、ロードサイド店が次々に開店する市民病院周辺。 ▲山梨市にある空き家の民家(

▲山梨市にある空き家の民家( ▲向嶽寺(こうがくじ)総本山。山号は「塩山」。四方(塩)の山を見渡すということから名付けられたという。

▲向嶽寺(こうがくじ)総本山。山号は「塩山」。四方(塩)の山を見渡すということから名付けられたという。

▲「奥州市出身 がんばれ 大谷翔平選手」

▲「奥州市出身 がんばれ 大谷翔平選手」 ▲観光案内所スタッフのおひとり。

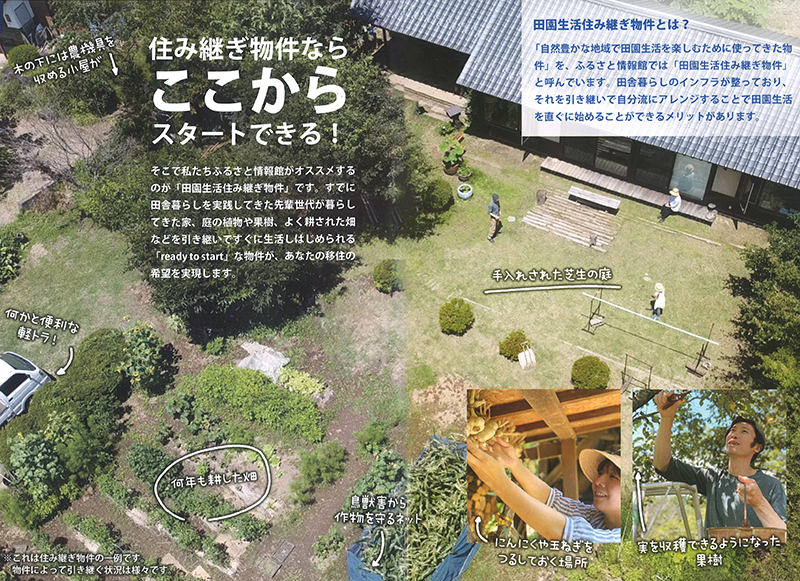

▲観光案内所スタッフのおひとり。 ▲庭の様子。

▲庭の様子。 ▲足踏みの脱穀機も。

▲足踏みの脱穀機も。 ▲梁川小学校。

▲梁川小学校。

▲「あにマタギの里」道の駅食堂にて。

▲「あにマタギの里」道の駅食堂にて。 ▲伊勢堂岱遺跡縄文館(2019年8月撮影)

▲伊勢堂岱遺跡縄文館(2019年8月撮影)

▲北欧の杜公園。

▲北欧の杜公園。 ▲「韮崎大村美術館」より茅ヶ岳方面を見る。

▲「韮崎大村美術館」より茅ヶ岳方面を見る。

▲韮崎駅前にある「球児の像」。

▲韮崎駅前にある「球児の像」。 ▲賢治が東京麹町の栄屋旅館から嘉内に宛てた手紙(「ニコリ」にて)。

▲賢治が東京麹町の栄屋旅館から嘉内に宛てた手紙(「ニコリ」にて)。 ▲移住相談窓口のある駅前ビル。

▲移住相談窓口のある駅前ビル。 ▲韮崎大村美術館入り口にある「ニーラ」の看板。

▲韮崎大村美術館入り口にある「ニーラ」の看板。