▲雲の上から頭を出す甲斐駒ヶ岳。(山梨県北杜市)

3月になりました。八ヶ岳南麓に位置する北杜市では3月の前半はまだまだ寒く、最低気温がマイナスの状況が続きます。

それでも2月に比べると寒さが僅かに緩んだように感じられます。3月の後半へ向けては、日中の気温が日々少しずつ上がり、春が近づいていることが肌でも感じられます。なんだか体が少し軽くなってきたという感覚でしょうか。

気温の上昇に伴い、山に靄がかかることが多くなってきます。冬の間はスッキリと見えていた富士山や南アルプスが少しピンボケしたような、せっかくいままで4Kの高画質で見えていたのに、解像度が荒くなってしまったような感じでしょうか。やはり山の景色は冬が一番だったなと、しみじみと過ぎ去った冬を振り返るタイミングです。

▲ふと足元を見ると小さなお花が。オオイヌノフグリ。(山梨県北杜市)

ふと足元を見ると小さな花々が地面の間から顔を出しています。春は足元からやってくるんですね。

北杜市から下道を1時間程南下すると気候はだいぶ変わってきます。北杜市で春の訪れが待てない場合は、甲府まで足を延ばすと良いでしょう。

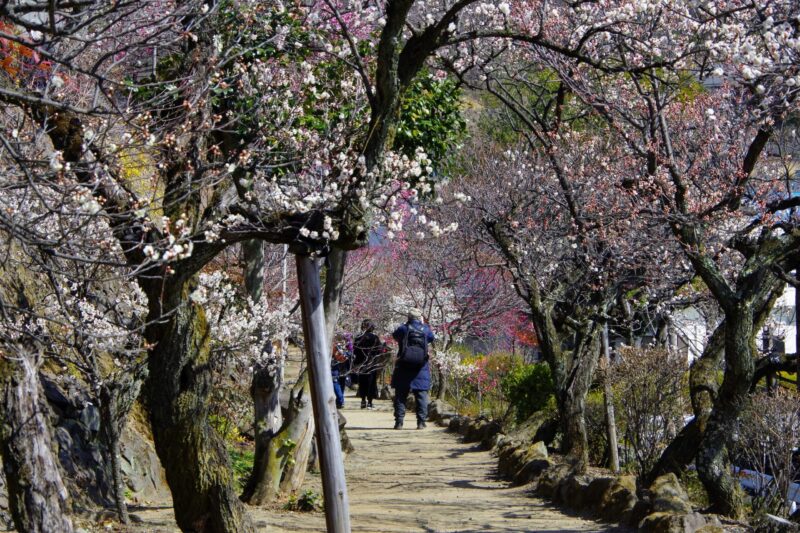

▲県内から多くの人が訪れる梅園「不老園」。(山梨県甲府市)

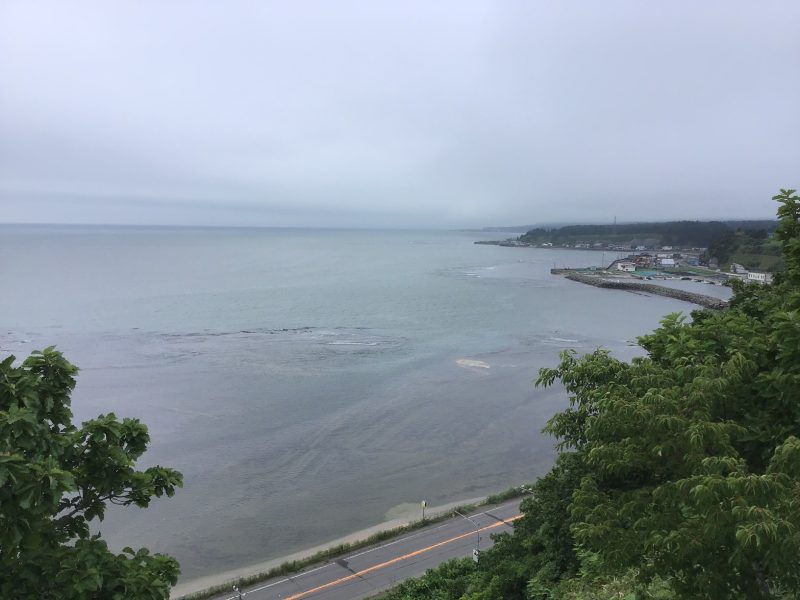

3月の前半のこの時期、不老園において梅の花が見ごろを迎えます。不老園は、総面積約5万平方メートルの広大な山を切り崩し、谷を生かし、池をつくり、その周辺に30数種類、約2000本の観賞用の花梅木や赤松、桜、南天、つつじ、もみじ、牡丹等が植栽されている梅園のこと。

甲府盆地を一望できる高台に位置し、南に富士山、西に南アルプスの山並みを望むことが出来ます。空気が柔らかくなったこの時期、山梨県内の方を中心に多くの方が訪れます。

▲青空の下、梅の香りを楽しむ。奥に南アルプスの姿。(山梨県甲府市)

園内は高低差のある地形の中を、遊歩道が張り巡らせてあり、花を眺めながらウロウロするだけでかなりの運動になります。冬の間、運動不足だった方には良いリハビリとなるでしょう。

春の訪れを探しに、体を動かしに、お出かけされてはいかがでしょうか。(八ヶ岳事務所 大久保武文)

===========================

不老園(公式ホームページより)

・住所:〒400-0805 山梨県甲府市酒折3丁目4-3

・電話番号 事務所: 055-232-3550

庭園:055-233-5893

・アクセス:JR中央本線「酒折駅」下車 徒歩7分

中央道「一宮御坂IC」より車で15分

・駐車場無料

・開園時期:2月1日~3月下旬

・営業時間:9時~17時(入園受付は16時まで)

・入園料 大人(中学生以上):500円

小学生:200円

未就学児:無料

障害者手帳をお持ちの方:無料(入園窓口でご提示下さい)