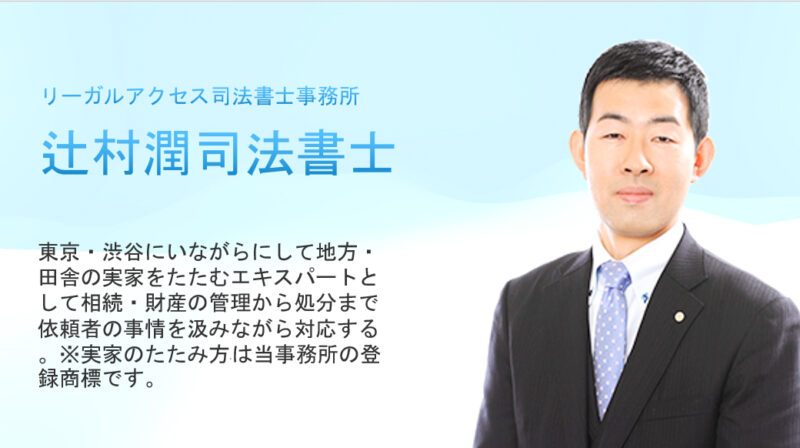

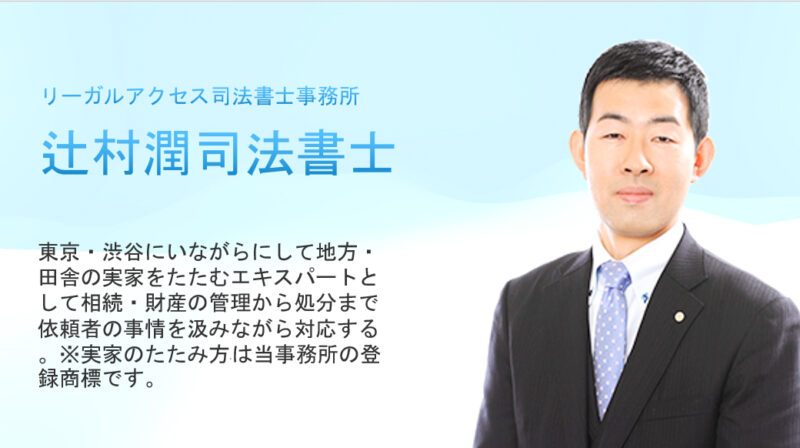

▲自身も父親の実家を畳んだ経験のある辻村司法書士。

▲自身も父親の実家を畳んだ経験のある辻村司法書士。

本誌で掲載している法務・税務のページでは、今年の1月号より紅一点・三ツ木美詩先生に執筆を依頼。1月より相続登記について解説頂き、私も参考にさせて頂いています。

相続となるとなんとなく後ろ向きの印象もあるので、日常的には後回しにしてしまう話題。実際私も年老いた実家の両親を前にそのような話題は口にできませんでした。

しかしながらコロナが落ち着いた今年の正月、妻の実家の両親より何となく相談を受け、それならば一度、実家の両親を招いて相続に関する勉強会を開いてみよう、と思い立ったのがきっかけでした。

本誌の誌面でもかつて執筆頂き、田舎の不動産、特に実家をたたむエキスパートとして、日常業務でもお世話になっている辻村潤司法書士をお招きして、貸し切りの集会室を確保。慣れない新しいスマホのLINEで82歳の父より「参加します」の文字。すでに嫁いでいる妹を含めた星野家全員参加で約4時間の勉強会です。

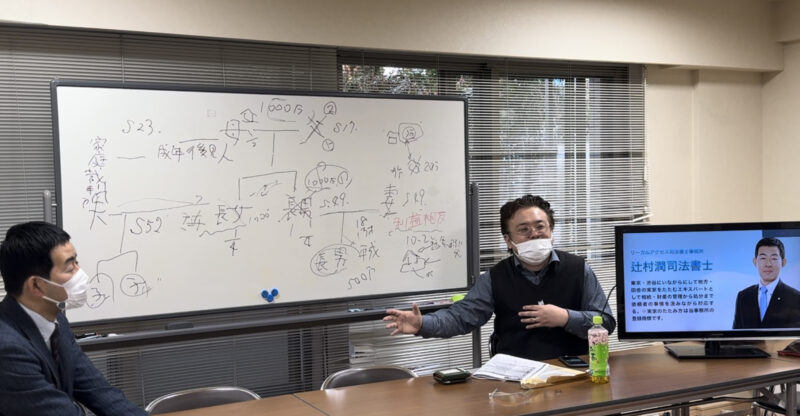

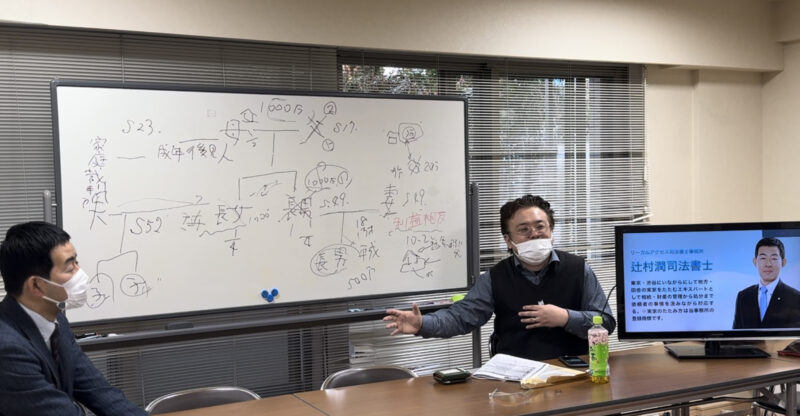

▲お昼を挟んで約4時間。勉強会を通して色々な発見がありました。

▲お昼を挟んで約4時間。勉強会を通して色々な発見がありました。

まず相続に関する3つの誤解。

1つめは相続対策はお金持ちだけがするものではない。

2つめは法定相続分は絶対ではない。

3つめは相続の話をするのは決して「親不孝」でも「不謹慎」でもないことを説明。

さらに相続【税】対策は財産がたくさんある家庭。相続対策はほぼ全ての家庭が必要だということから説明しました。

故人の希望を尊重できることが大事であり、死は決して年齢順に訪れないこと。自分事としての生前準備が必要であること。また残された相続人の立場をお互い思いやることで、遺産分割協議がスムーズに行くことを知りました。

つまり各自の権利や生活などの立場を理解することで、例えば不平等な遺言書、法定相続分、さらに遺留分侵害額請求権……などお互いが知り、事前に知ることで、例えば高齢の母を介護した長女の苦労を思いやる、など一歩俯瞰して見ることができ、お互いの権利を尊重できます。

また、星野家の相続でも仮に私が両親より先に亡くなった場合は息子が代襲相続、未成年の場合は妻が遺産分割協議に加わる可能性も、また妹の旦那さんが参加する可能性。亡くなる順番によっては相続人の人数まで変わってくることを、辻村先生と対話形式で話をしながらきづくことができました。

長時間の勉強会、最後の質疑応答で父が、自分の田舎の実家の相続について気がかりだったことを吐露しました。

私の父は7人兄弟5男2女の一番下。囲炉裏のある茅葺き古民家には正月に親族が一斉に集まり、いつも末席、いとこのご主人と一番後ろに座っていたのを憶えています。

年齢的にはいつのまにか長老となり、辻村先生と家系図を記入。現在の家に住む家長が亡くなれば、私の思い出の中にある田舎の「星野家」の土地と家は、かつて末席に座っていたご主人の名字の家になる可能性が高いことを知りました。

だから何か対策を、財産が欲しいとかなどではありません。事実として関係者が理解・共有すれば、考えるきっかけとなり、それだけで良いのだと思います。

相続登記の義務化をきっかけに、みなさんの家も一度考えてみてはいかがでしょうか。(本部 星野努)

※相続勉強会で作った資料PDFを希望の方にプレゼントします。希望者はsample@furusato-net.co.jpまで。

▲2階から見える七ヶ岳の絶景は格別です。

▲2階から見える七ヶ岳の絶景は格別です。