▲モダンな新函館北斗駅。

東京駅を朝6時台に出発する新幹線はやぶさ1号に乗れば北海道の新函館北斗駅には午前11時前には到着する。それは4時間20分足らずの時間だ。

その間、朝食を取り今日のスケジュールを確認し本を読み音楽配信を聴く。時々車窓に目をやり少しばかり目を閉じていると北海道に到着してしまうのである。

この新幹線駅のある道南の北斗市(ほくとし)とは以前、東京有楽町のふるさと回帰支援センターで(どういう理由かは定かでないが)山梨県北杜市(ほくとし)との共同移住セミナーをやったことがあって、わたしも山梨側の人間として参加したことがあった。その時私なりに感じた印象はとても好意的な市であったということだ。

▲駅構内にあるカフェ「41°」。この場所が北緯41度なのだとわかる。

北斗市も北杜市も風光明媚な場所が多く海の幸・山の幸の宝庫だ。

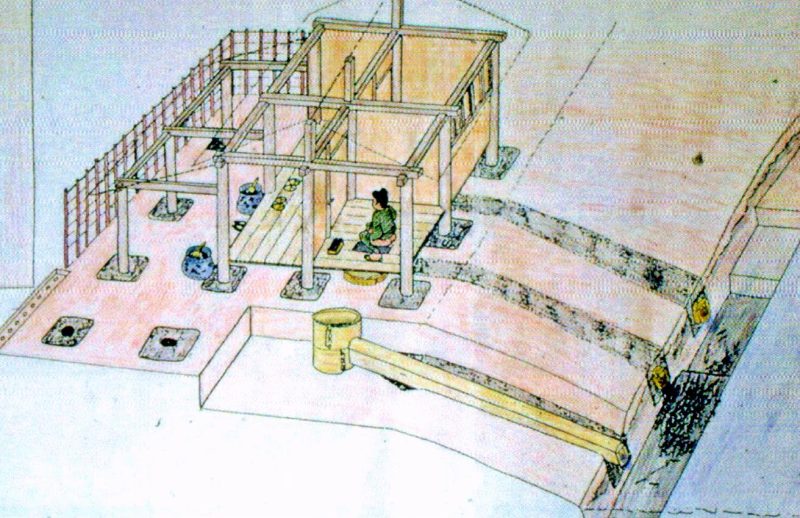

また、縄文時代の遺跡調査では(道南から北東北にかけてと釈迦堂から八ケ岳山麓にかけての)日本屈指の場所である。

そして先人の培ってきた教会(北斗市トラピスト修道院、北杜市清泉寮)が町のシンボリックな存在ともなっている。蛇足だが両方ともにソフトクリームが有名だ。

静謐な夜の星座と星空には両市ともゆかりが深い。人口はともに四万数千人。

▲北斗市トラピスト修道院とポプラ並木。

いっぽう違いも多くある。

山梨県北杜市は内陸性気候で冬場の晴天率が高く全国一の日照時間を誇る。北海道北斗市は函館湾に面した海洋性気候のため道内では比較的温暖な気候であるともいわれている。

北杜市に居住されている方は標高400メートルから1200メートルの山岳地帯で、北斗市は平野部の海沿いに人口が最も集中している。

北斗市に隣接し毎年7月に行われる函館マラソンはトップアスリートから一般市民ランナーまで人気が高い。いっぽう地元の中高生による北杜市の強歩大会は秋の伝統行事の一つだ。

▲観光客に人気の函館「やきとり弁当」(肉は豚肉です)。

▲朝市の海鮮丼は1500円から2000円ぐらい。この10月以降は特に賑わいを見せている。

買い物はともに特徴ある地元スーパーががんばっているものの、週末には函館市街地や甲府盆地に行かれる方も多い。

北斗市には巨大なセメント工場があるなど産業構造にも違いがある。北杜市にはミネラルウオーターの工場が幾つもあるがいずれも県外資本だ。

不動産の中古市場は別荘や移住者の再売りなどで北杜市の方が圧倒的にバリエーションは多い。北斗市の別荘はこれからというところだが新たな取り組みにその期待度も大きい。その期待のひとつが「風の丘」だ。

▲ 北斗市当別の「風の丘」。

全国に「風の丘」と名付けられた場所は数多い。福祉施設から公園、カフェ、道の駅、さらに樹木葬の墓地までそれこそ幅広く点在している。わたしが担当するエリアにおいても長野県佐久市、岩手県遠野市に「風の丘」がある。

いずれも幹線道路沿いの小高い場所であり田園と周囲の山々を見渡す、風光明媚な立地であり名所でもあるのだ。しかしながら今回ご紹介の北斗市にある「風の丘」はいささかことを異にしている。

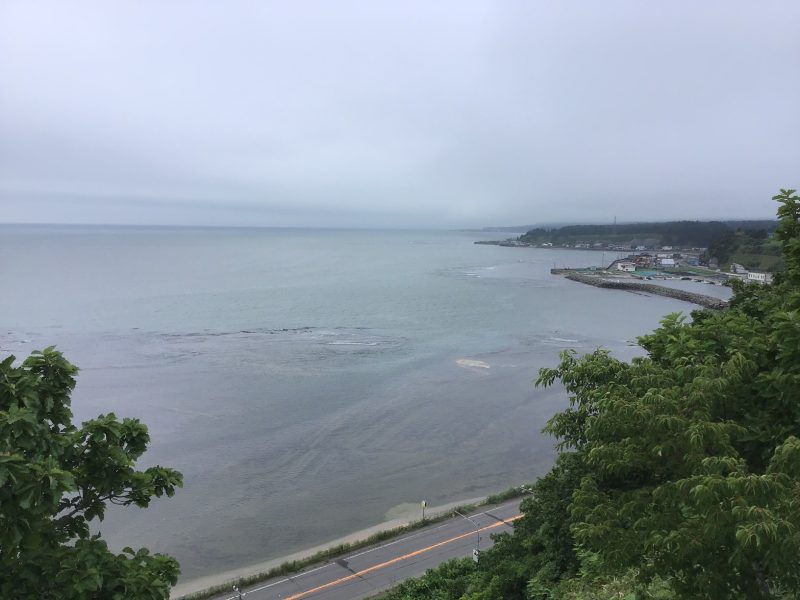

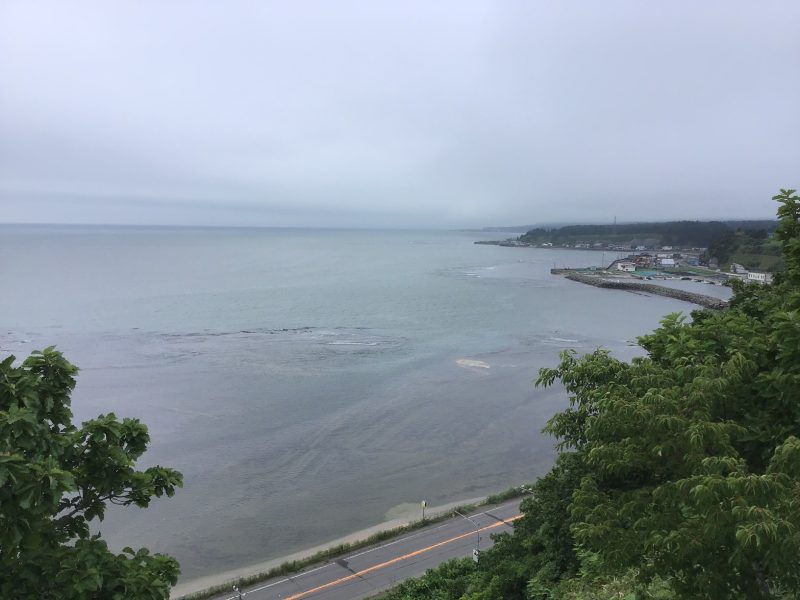

▲ 眼下に函館湾。

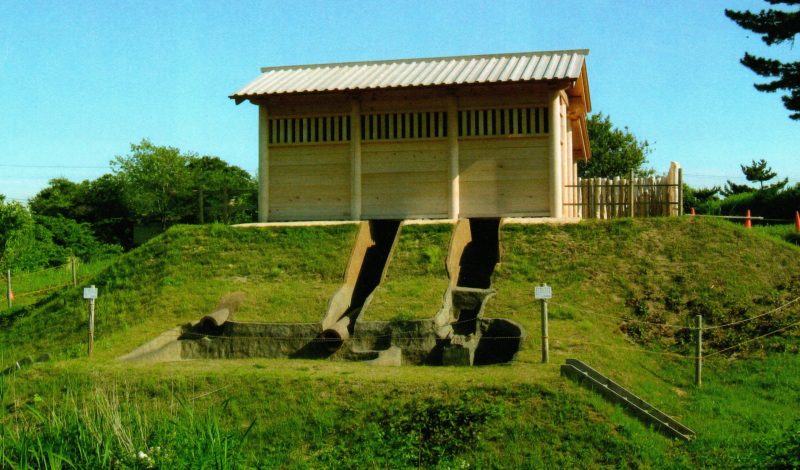

函館湾に沿って国道228号線(松前国道)を西へ。当別(とうべつ)の漁港の手前を右折し道南いさりび鉄道のガード下をくぐって急坂の丘へ登っていく。なんとそこで一面開けた平坦な台地の上に出るのだ。津軽海峡を眼下に望むその場所はどことなく中世ヨーロッパの古城が建つ海岸沿いの風景をわたしに思わせた。

そこはログハウスが何棟か建ちテラスがありドッグランも喫茶店もある。港から餌を持ち帰ったミサゴの巣が鉄塔の上に作られている。

案内された室内は何と心地よいものだったか。薪ストーブも焚かれているここ北斗市はその後背地に豊かな山林を擁する丸太材の宝庫でもあり、次の引き受け手を静かに待っているようだった。奥の間にはカウンターバーも設えてあり懐かしのLPレコードのストックが壁一面にある。

そのオーナーは満面の笑みをたたえ、「ようこそ、わが北斗の風の丘へ」と私を迎えてくれたのだった。(以下つづく)(道南担当 中村健二)