▲船岡城址公園。

春まだ浅い3月の末に仙南地域の物件調査ともう一つの目的があり仙台市中心から4号線を福島方面へ南下したことがあった。10日ほど前の地震がいまだ話題にもなっていたときだ。

長町(ながまち)を過ぎ名取市に入る。左折すれば仙台空港へ通じている。さらにその先岩沼市に入り6号線と交差しながら白石川(しろいしがわ)沿いを行けば、巨大な製パン工場が現れる。そこは花の町で知られる柴田町(しばたまち)だ。54平方キロとこじんまりとした町に3万7千人ほどが暮らしている。町の花は「さくら」。白石川沿いの8キロにも及ぶ花回廊は圧巻だ。そして町の木は「もみの木」。

白石川、東北本線、阿武隈鉄道に囲まれた川の右岸は城下町の風情がいまも色濃く漂っている。目線の先にあるのが今回の目的地の一つである船岡城址公園だ。遠い記憶の彼方にあって、いまもどこかで気にかかるその場所はわたしのすぐ目の前にあった。

1970年(昭和45)は大阪で大規模な博覧会が開かれていて、特にアメリカの宇宙飛行士が月面から持ち帰ったという「月の石」を一眼見ようと連日超満員の活況をみせていた。

私たち小学生はマットの上で飛び跳ねたりしながらアポロ11号から月に降り立ったアームストロング船長のまねごとを繰り返していたように思う。

▲東北本線船岡駅

▲船岡駅前のホテル。

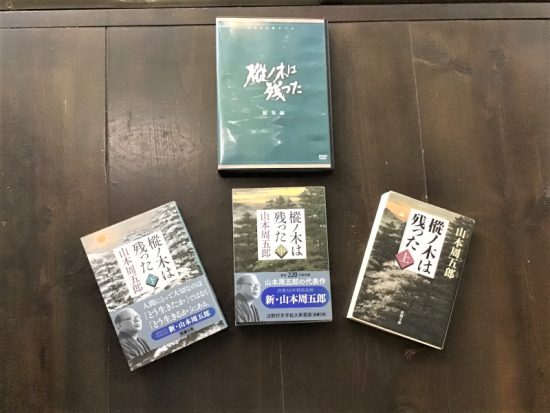

地元の鉄道会社に勤務していた父はもうほとんど家にも帰らず、会社と万博会場を往復していた。その父がたまの休みにうちに帰ったときに見ていたのが、その年NHKで放送されていた大河ドラマ「樅ノ木は残った」であった。徳川4代将軍家綱の治世、仙台藩62万石を揺るがしたいわゆる伊達騒動を描いた作品で原作は山本周五郎。主人公は伊達藩船岡館主(たてぬし)原田甲斐宗輔。

中卒ですぐに働きに出たわたしの父は文学の素養もほとんどなかったと思われるがドラマの最終回に画面に向かって深く息を吐いていた。それはわたしがこの年までどこかで引きづってきた父の数少ない記憶でもあった。

山本周五郎は1967年(昭和42)2月14日(火)に63歳で急逝する。その最晩年の4年間を身近で身辺の世話をし原稿整理まで任されていた女性が、山梨県北杜市にいらっしゃる。齢80歳をゆうに超えたいまもすっきりとした姿勢でなぜかわたしのことを「恩人」だと言ってくださり、「(周五郎)先生のように肉中心の食事ではダメですよ。60を超えたらね」とアドバイスもされる。

その彼女が有隣堂の関係雑誌に周五郎の横浜・本牧にあった仕事場「間門園(まかどえん)」を引き払うまでのほぼ3ヶ月間にわたる日記を昨年12月号に寄稿している。「私は今、八ヶ岳山麓の小さな庵で山本周五郎先生の仕事場にありました品々を傍に暮らしています。」(「えりないと」2021 No.36)

▲船岡城址公園の周五郎文学碑(書はきん夫人による)。

2003年にDVD として発売された「樅ノ木は残った」総集編を観た後、わたしが「城址公園の文学碑はテーマ曲の映像に出てくる能面に似ていました」と電話をすると、彼女は少し喜んでくれたようだった。

▲「樅ノ木は残った」(新潮文庫)とDVD。

主役の原田甲斐を演じる役者の一徹に信念を貫きながらもどこか寂しげな表情は全編を貫いているが、先生はどう思っていたんでしょうかとのわたしの問いには、「自然は厳しいものだけれどそれだけではないんです。山に遊ぶことがなければこの小説はなかったと思いますね」とキッパリ言われる。

ある事件があって直木賞をはじめすべての文学賞を辞退した周五郎の評価はその後の読者にこそ委ねられた。そして周五郎の代表作の多くは50歳を過ぎてから生み出されている。

▲雪を抱いた遠くの山並みが蔵王連山。

東北の3月は春まだ浅く、川沿いの「ひと目千本桜」のつぼみは硬いままだった。これからわたしが向かうその先の蔵王連山もまだ雪深い。それでも大河ドラマの最終回に伊達家家臣で逆心とされた畑与右衛門の遺児・宇乃を演じた吉永小百合が、庭に残された樅ノ木に寄り添い抱きしめる姿に、わたしも一人息を漏らしていたのだった。

そして【「ながい坂」は僕の最高の作品だから五十を過ぎたら読むように。】「間門園日記」より

人が集いあうことが難しいいまの世の中においてこそ、ひとり静かに秋の夜長を過ごす時間を作ることも必要なのかもしれない。(宮城・岩手・秋田担当 中村健二)

==================================

船岡城址公園

所在地:宮城県柴田郡柴田町大字船岡館山95-1

アクセス:JR船岡駅下車 徒歩約15分

駐車場:あり

※詳細は柴田町HP(https://www.town.shibata.miyagi.jp/index.cfm/78,26972,151,html)まで