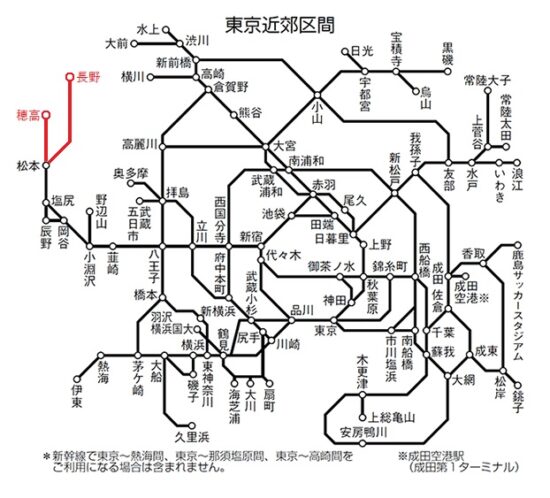

▲大都市近郊区間内完結であれば、一筆書きでどれだけ様々な駅を経由しても、実際乗車したルートに関わらずA 駅→ B 駅の最短経路運賃で乗車出来ます(これがいわゆる大回り乗車)。

▲大都市近郊区間内完結であれば、一筆書きでどれだけ様々な駅を経由しても、実際乗車したルートに関わらずA 駅→ B 駅の最短経路運賃で乗車出来ます(これがいわゆる大回り乗車)。

3月15日のダイヤ改正にて、新たに長野エリアの大都市近郊区間が拡大され、篠ノ井・信越本線(松本〜長野)及び大糸線(松本〜穂高)にて、Suica等の交通系ICカードが利用可能となります。

松本を境に分断されていたキャッシュレス文化も1つになることで、これまで以上に磁気定期券からSuica定期券に乗り換える通勤通学の方々も増えることが予想されます(アルピコ交通上高地線は引き続きIC非対応)。

一方で大都市近郊区間が拡大するということは、マニアの方ならご存知の通り、その区間内での途中下車制度が利用出来なくなることを意味します。

JRの片道乗車券は営業キロ101㎞(有効期間2日間)以上であれば、区間内の各駅で途中下車出来るのが原則です。

そのため、これまでは東京都区内→松本(特定都区市内を発着し片道200㎞超の乗車券の場合は指定された東京等の中心駅を起算)で切符を発券すると、途中駅で自動改札機に切符を通すと無慈悲にも「下車前途無効」の名目により飲まれてしまうため、松本から目と鼻の先にある大糸線の北松本まで余分に乗車券を購入すると途中下車出来るという裏技がありました。

しかし、これからは大糸線だと穂高より先の有明以遠で発券しなければ途中下車は出来ません。

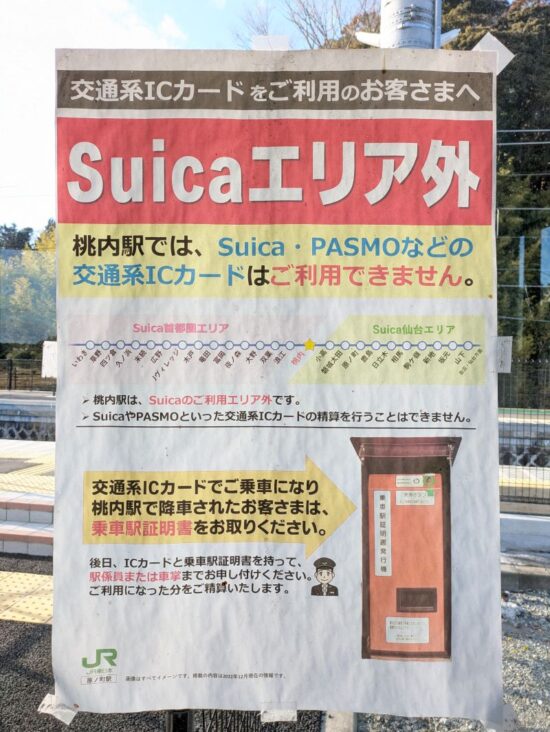

▲東京近郊区間と仙台近郊区間のどちらにも属さない、常磐線で唯一IC非対応の無人駅、桃内駅(福島県南相馬市小高区)。この駅まで余分に乗車券を発券することで、途中下車を可能にすることも出来ます。

▲東京近郊区間と仙台近郊区間のどちらにも属さない、常磐線で唯一IC非対応の無人駅、桃内駅(福島県南相馬市小高区)。この駅まで余分に乗車券を発券することで、途中下車を可能にすることも出来ます。

ちなみに首都圏の大都市近郊区間の最北限は、現状では福島県双葉郡浪江町の常磐線浪江駅となり、今回拡大した長野から区間内での最短距離はなんと567,7㎞(有効期間4日間)にも相当します。

普通列車だけで移動すると片道約11時間以上も要する圧倒的長距離ですが、無論1枚の乗車券で途中下車は認めらません(なお東京〜上野を新幹線経由として発券すれば、実際に新幹線に乗車しなくても途中下車出来る上級者向けの裏技もあります。分岐駅通過特例・旅客営業規則第160条及び並行選択乗車特例・旅客営業規則第16条の2を参照)。

中央本線にて安曇野・長野方面へお出かけの皆様。Suica1枚で利用出来る利便性の反面、ふらっと松本でランチ・・・なんて降りてしまうと、また初乗り運賃が発生することをお忘れなきよう。(本部 髙橋瑞希)