第3話:田舎の土地事情

◆自分だけのものと言い切れない田舎の土地

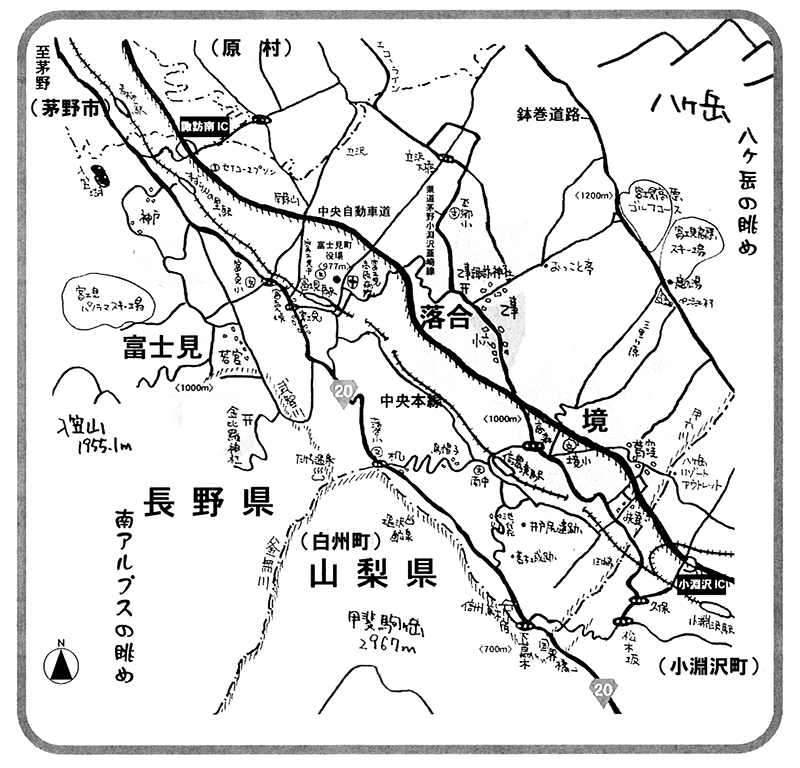

「一度見に来てくれませんか?昨年、都会の方にお譲りした土地のことで困ってるんです」。電話の向こうで信州でりんご園を経営している実直な農家の主人の大きな声が響いている。話を要約するとこうだ。数年後に夫の定年を控えた山歩き好きの都会の夫婦が「リタイア後は、北アルプスを眺めながら野菜を自給する暮らしを」と、その農家の所有する200坪の土地を購入した。

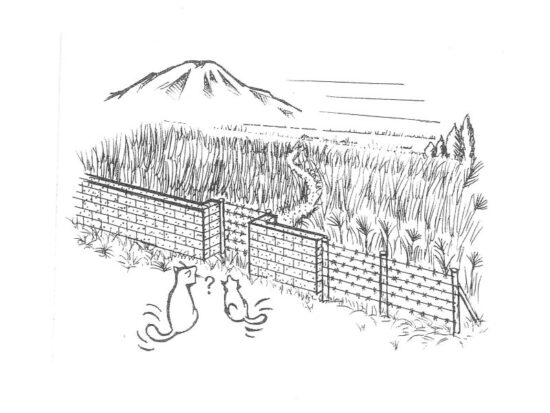

集落の外れでりんご畑が点在し、一面に水田が広がる典型的な安曇野の田園風景である。すっかりそのロケーションが気に入り、数年後を夢見ながら契約したのであった。そこまでは良かったが、購入後、その土地をすぐには利用しないからと境界線上に杭を打ち、有刺鉄線を張りめぐらした。

そして、この夏、草丈2m以上の雑草が生い茂り、地元では困った存在になっているという。通学路に面し、自転車の中学生が有刺鉄線で怪我をする。雑草の種は、周囲の畑に飛び散る。このまま冬になれば枯れ草で火災の恐れもというわけである。

「土地は自分のものでも、自分だけのものじゃないということが、都会の人間にはわからないんだよな」。売主は集落の人たちからなぜ都会の知らない者に土地を売ったんだ?と言われて困っているという。

都会の土地に対する感覚と、田舎のそれとは大きな相違があり、特に都会側の人間がその違いに気がついていないことが多い。そのために起こるトラブルも結構多いのである。

都会では、土地は購入して自分名義に所有権登記すれば、自分のものとしてどうしようが自由であるという風潮が強い。しかし田舎では、これは根本的に違う。

自分の土地に、有刺鉄線を張り巡らそうと、ブロック塀で囲もうと、所有者にはお構いなく、地下水は脈々と隣地から隣地へと流れているのであり、そこはタヌキの通る道であるかもしれないのだ。そして、そこに住む人みんなが暗黙の了解のうちにそれを受け入れている。

土と太陽と緑の自然循環の中にあっては、土地はすべての生命体を育む母なる大地であり、それはまさしく連鎖的につながる、どっしりと動かぬ不動産なのである。それは個人が好きなようにどうこうできる財産というよりそこで暮らす人々の共有財産という意味合いが強いのである。

◆土地選びは結婚相手を決めるがごとし

「本当に迷ってしまうんです。あの土地も素敵だし、ここもいいって。決め手がないんです」。

田舎探しをする夫婦から土地の選び方について、しばしば問いかけられる。迷うことは無理もない。唯一無二の土地などこの世にないのである。自分のイメージは頭の中での「青い鳥」であって、現実にはない土地かもしれない。仮にあったとしても、それは他人の土地で売地ではないことが多い。

こんな質問を受けた時、土地選びは結婚相手を決めるのと同じですね。と決って私は答えにならない答えをする。結婚も何かの縁があって今の相手に決めたのであって、ひょっとすると別の人に決めていたかもしれない。

Aさんだったら幸せ、Bさんだったら不幸、とは限らない。Bさんだったらまた別の幸せがあったかもしれない。結婚後どのような家庭を築くかが大切なように、どの土地を選ぶよりも、選んだ土地とどのように付き合うかが大切なのである。

土地は人が働きかけることによってその姿を変える。どんな土地も、愛情のある人の手が加わることによって、優しい表情に変わるものだ。

たとえば、あなたが森の中の少々薄暗い印象の土地を購入したとしよう。あなたが住まうことによって。雑草は刈り取られて、すっきりするだろうし、ほのぼのと明るい雰囲気が漂ようになるだろう。土地の印象は驚くほど変わるはずである。あなたが愛情を込めれば、土地は必ず答えてくれる。

敷地内に低湿地があり、それは一見マイナス要因なのだが、そこをビオトープ(トンボやメダカが生息する空間)として生かした例もある。土地のデメリットも活かし方次第である。

田舎に土地を購入し、一本の木を植える。すると、そこには成長する植物への愛情がめばえる。都会に戻っても、次にその木に会う時はどれほど成長しているだろうかと思いを馳せる。それがその土地への愛着となる。もうその時は「あの土地も素敵だし、この土地もいい」というわけではない。「この土地しかない、唯一無二のもの」となるのである。

結婚も、自ら結婚しようという思わない限り、どんな素敵な相手でも素通りして行くように、土地選びも「いつまでに購入しよう」と心を決めない限り、迷うばかりで「決断できない」のである。(本部 佐藤彰啓)