▲日本人にも人気のバインセオ。

▲日本人にも人気のバインセオ。

去年の夏からここ最近にかけて周りで海外旅行へ行く人が増えました。

円安なのでアメリカやヨーロッパ等は行くのを躊躇いますがアジア圏なら比較的安く行くことができます。

そんな私もGW間近にベトナムへ行ってきました。

海外旅行で真っ先に気になるのは携帯をそのまま使えるのかどうか。

海外で携帯をそのまま使うと高額請求されてしまうイメージがあるので、ポケットwiFiをレンタルしようと思ったのですが、調べていくうちに渡航先で使えるプリペイドSIMの存在を知りました。

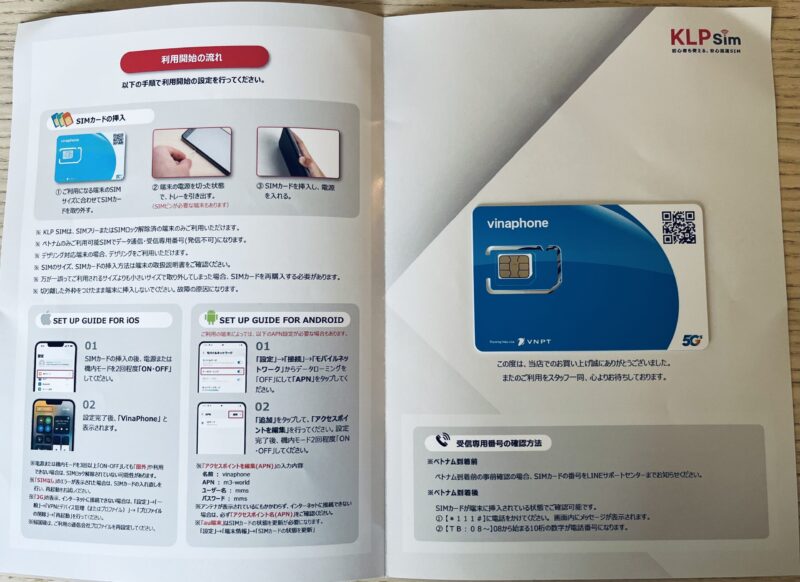

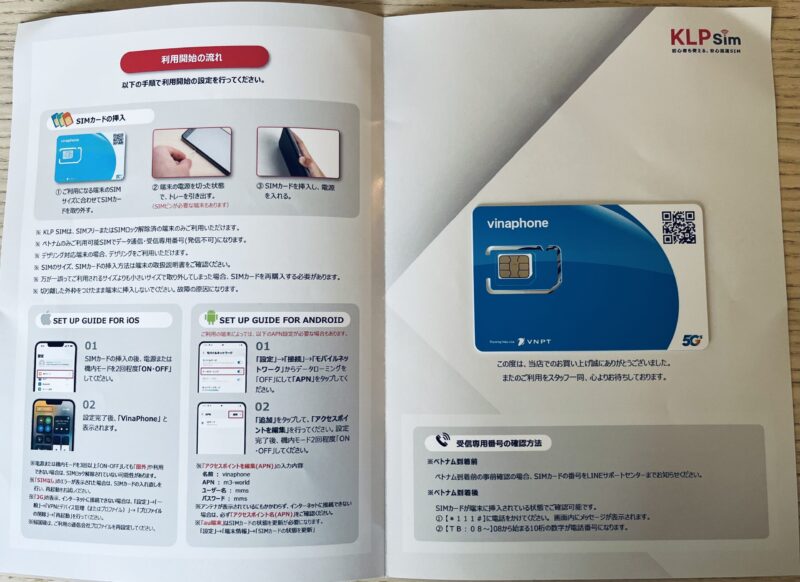

▲プリペイドSIM。

▲プリペイドSIM。

某ショッピングサイトで国と渡航期間を入力するとそれに合ったSIMが販売されています。このSIMは現地で利用できるか事前に確認がとれるので一安心です。

1つ注意して頂きたいのがプリペイドSIMはSIMフリーまたはSIMロック解除済の端末でしか利用できません。

またSIMの入れ替えなど多少手間なので、この手間を厭わないという方にはおすすめです。

もう一つの方法としてah〇moであれば申込みや追加料金不要で海外91の国・地域でデータ通信が利用できます。

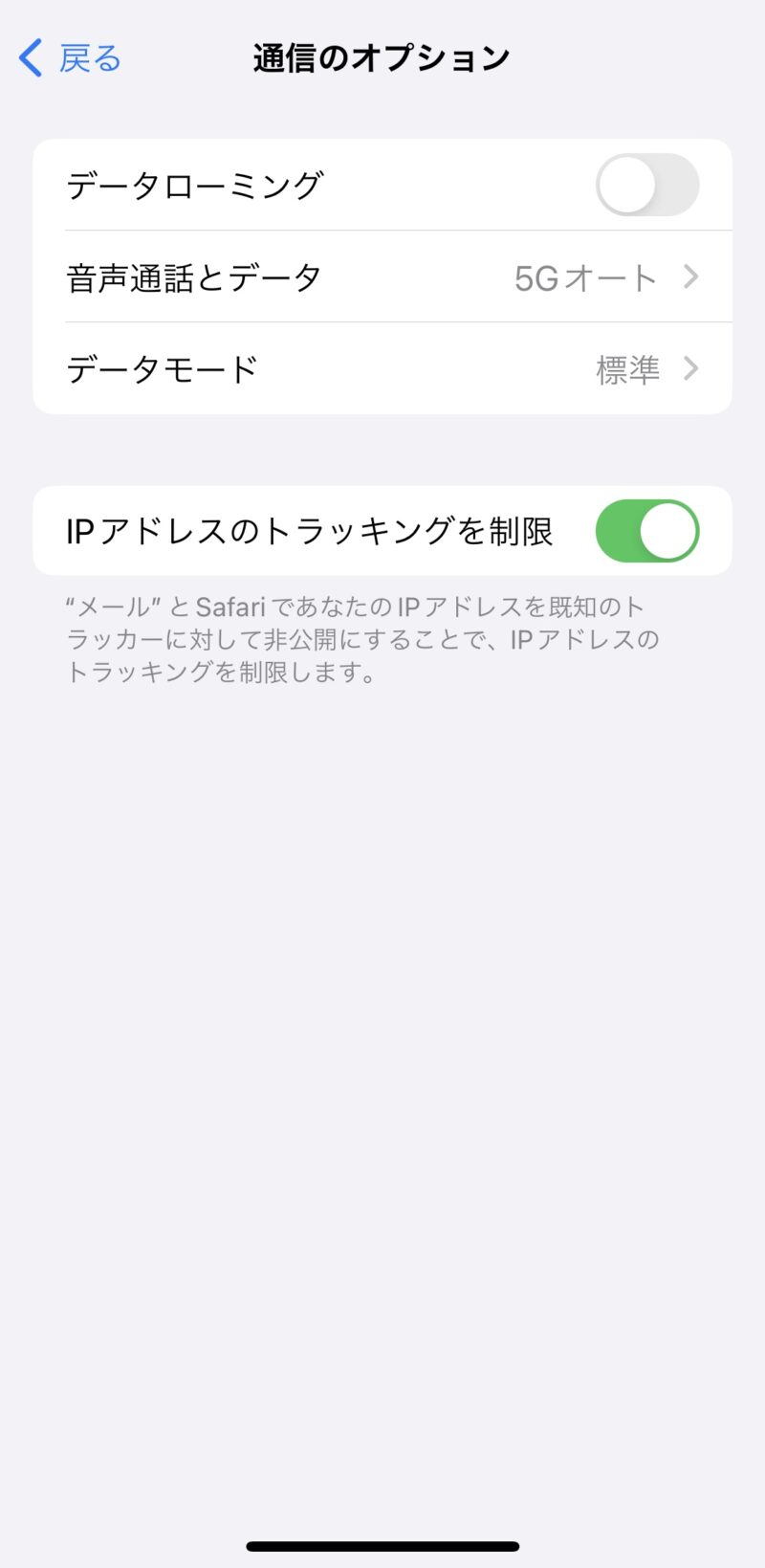

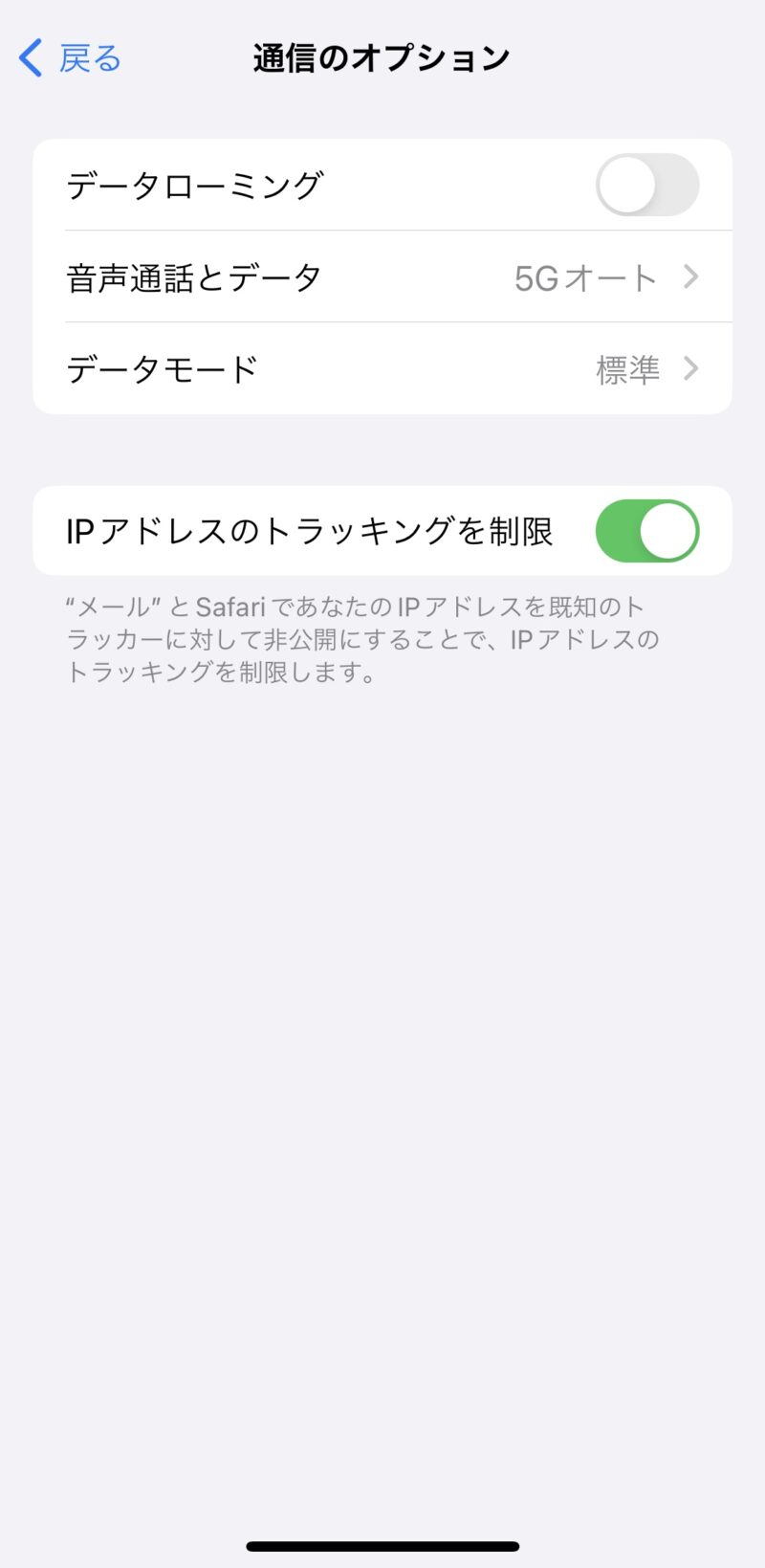

▲データローミングオフ時。

▲データローミングオフ時。 ▲データローミングオン時。

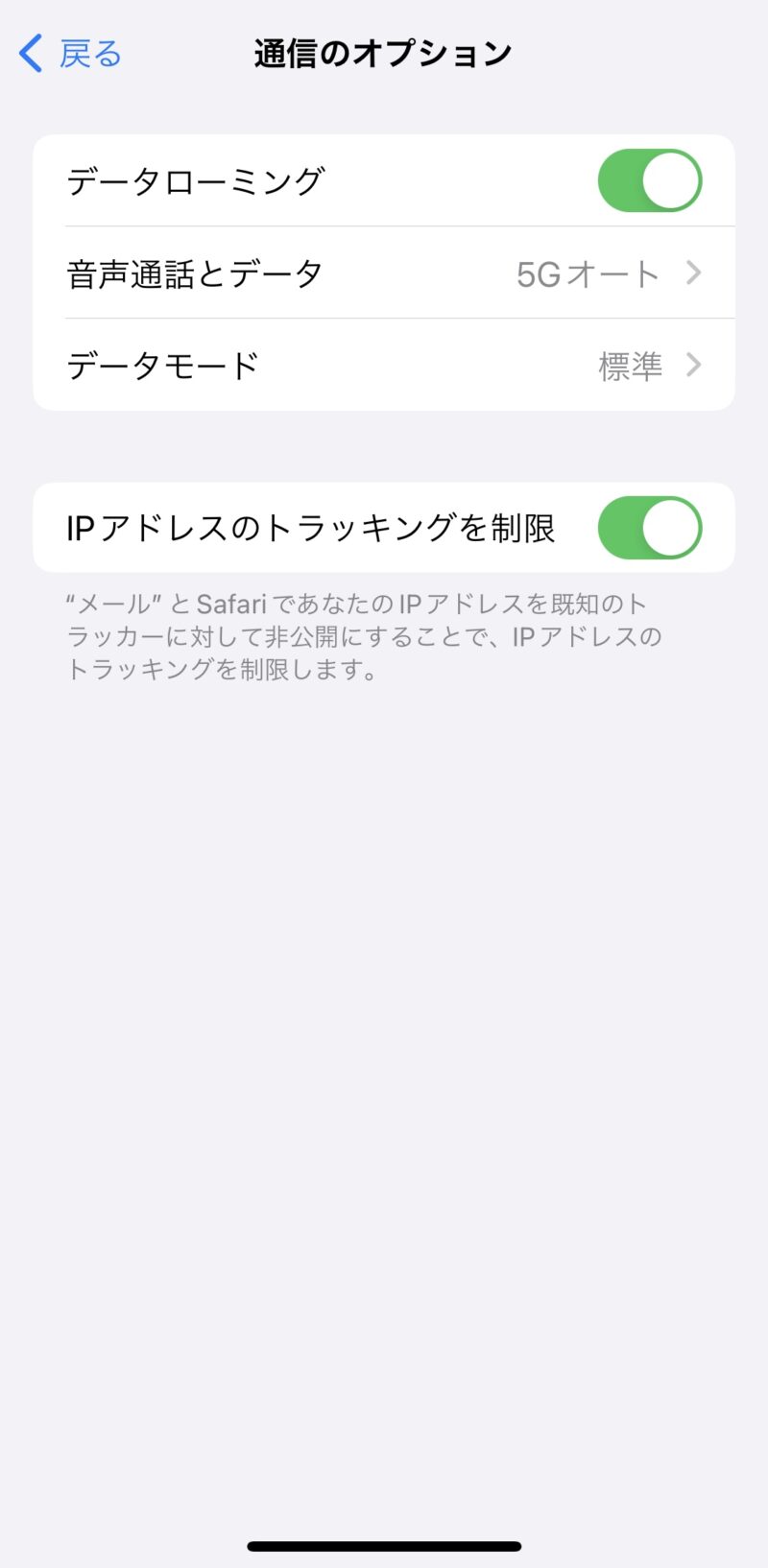

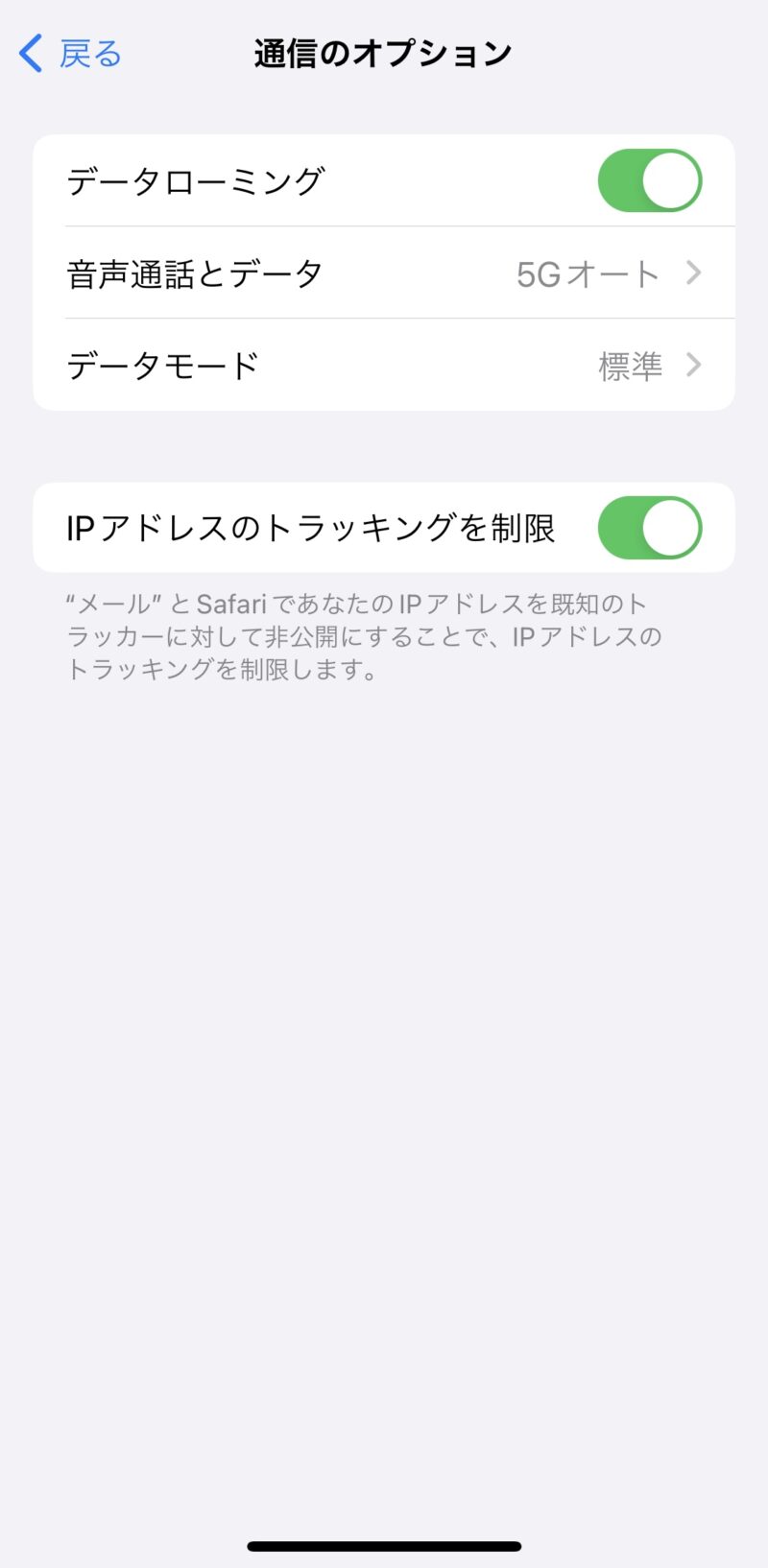

▲データローミングオン時。

設定も簡単で設定アプリのモバイル通信をタップしデータローミングをオンにするだけで海外利用ができます。

SIM購入後にこのことを知った私は、せっかくah〇moを使用しているので、試しにデータローミングをオンにして利用してみました。

気になっていた通信速度は日本で使用しているときと全く変わらず、しかもwiFiの持ち運びもいらず、SIMの入れ替えもないのでとても快適に利用することができました。

1つデメリットをあげるとするとギガが減ってしまうので残りのギガが少ない方はポケットwiFiかプリペイドSIMをおすすめします。

かくいう私も残りのギガが少なかったので結局プリペイドSIMを利用し、結果的に両方試すことができました。

最後に、SIMの入れ替えは飛行機が着陸する少し前がおすすめです。(本部 菊地美穂)

▲道中の紅葉。

▲道中の紅葉。 ▲ロープウェーから見る紅葉。

▲ロープウェーから見る紅葉。 ▲山頂からの景色。

▲山頂からの景色。