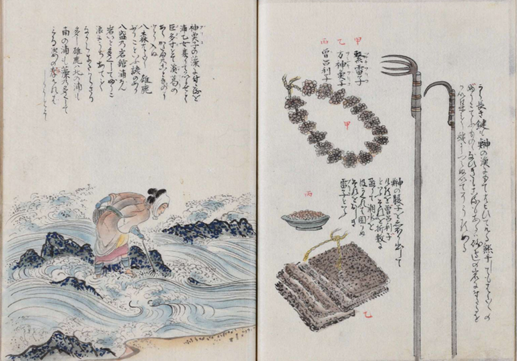

▲大きい輪っかがタブレット(前郷~矢島間)、小さい輪っかがスタフ(羽後本荘~前郷間)。

▲大きい輪っかがタブレット(前郷~矢島間)、小さい輪っかがスタフ(羽後本荘~前郷間)。

一般的に「タブレット」というと、現代人ならスマホの大きい版のアレを連想されるかと思いますが、多少鉄道関係に詳しい方なら全く別物をイメージします。

現代の鉄道の運行システムは、ほぼ全て指令所と呼ばれる各拠点に設けられた施設内で、24時間体制でコンピュータ制御と指令員の対応により遠隔操作されています。

ただし戦後までは各駅の係員が信号機やポイントの操作を人力で行っていたため、ヒューマンエラーを起こせばたちまち正面衝突等の重大事故に繋がりかねない安全面でのリスクが付き纏いました。

そこで鉄道創成期の明治時代より使われてきたのが、今回の主役であるタブレットと呼ばれる〇□△の穴が開いた通行票です。

単線区間においては1列車しか進入出来ない閉塞区間において、タブレット金属板を輪っかにはめた、言わば通行手形を駅係員から受け取ることで、安全に列車運行を実現出来たという、鉄道史ではタブレットは無くてはならない重要なアイテムでした。

そんなタブレット交換は省力化により全国でも残りわずかとなり、そのうち秋田県由利本荘市の由利高原鉄道前郷駅では、今でもタブレット方式による列車交換が現役です。(本部 髙橋瑞希)