▲檜枝岐村の家屋は特段条例等で指定されているわけではないものの、景観統一の面でほとんど赤い屋根となっており、赤くすると村から助成金が出るとのこと。

▲檜枝岐村の家屋は特段条例等で指定されているわけではないものの、景観統一の面でほとんど赤い屋根となっており、赤くすると村から助成金が出るとのこと。

国内最大級の山地湿原が広がる観光地「尾瀬国立公園」は、その唯一無二の自然風景から今日に至るまで多くの登山客を惹き付けている。

尾瀬へのアクセスは、群馬・福島・新潟県側からの計6ルートがあり、そのうち福島県側は檜枝岐村の沼山峠となるが、この村名を初見で読める方はそう多くはいないのではないだろうか。

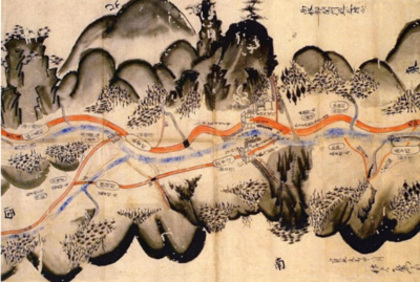

檜枝岐村開村の歴史は、日本史語呂合わせでお馴染み「鳴くよ(西暦794年)うぐいす平安京」の今から約1200年前まで遡る。

当時平安遷都に伴う権力闘争に破れた藤原氏の落人がこの地に住み着いたのが始まりとされ、その後西暦1200年頃に源平合戦で破れ、全国各地に伝説のある平家の落人が住み着き、西暦1600年頃の戦国時代に織田信長軍より追われた楠木氏の落人も住み着いたことで村が形成されていったという。

そして檜枝岐村のほとんどを占める三大苗字は、「星」姓(約5割)が藤原氏の末裔、「平野」姓(約3割)が平家の末裔、「橘」姓(約1割)が楠木氏の末裔とされている。

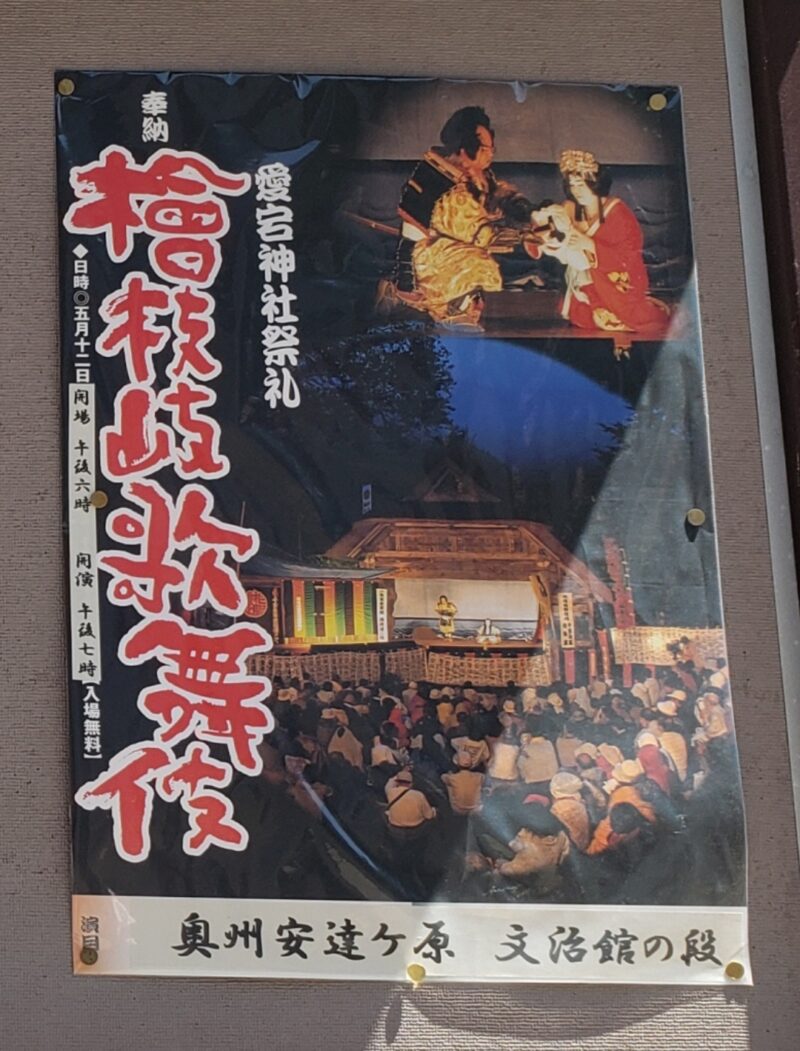

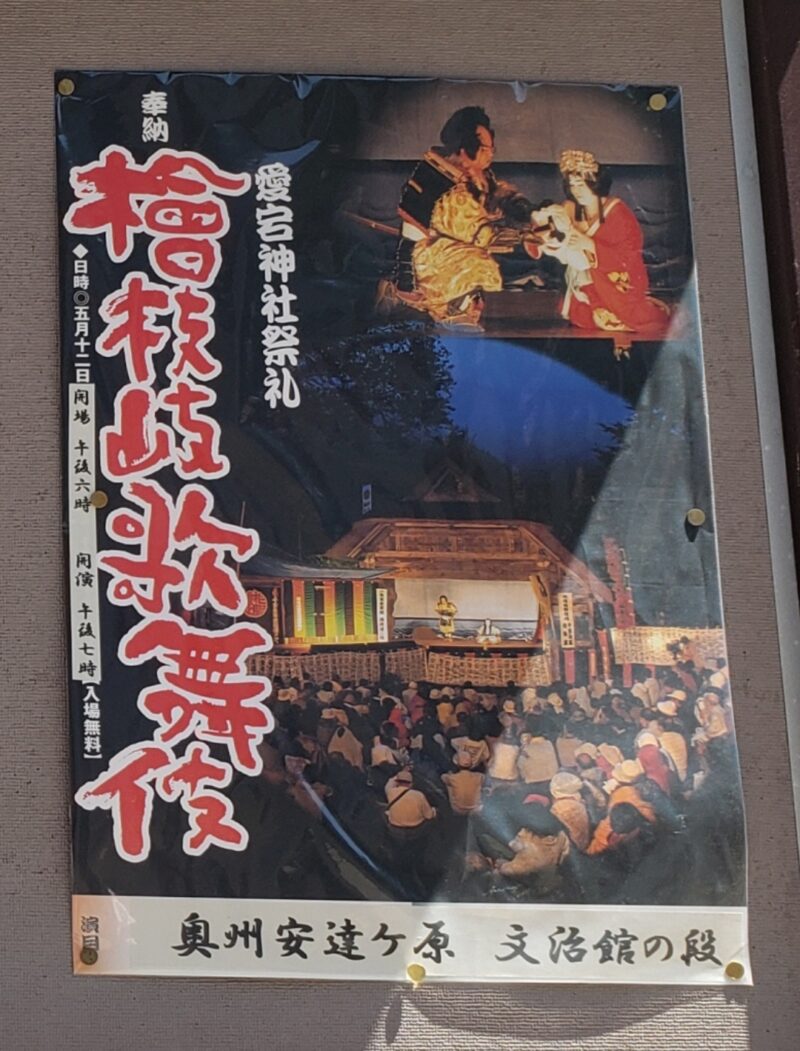

▲村名物の檜枝岐歌舞伎は、江戸時代にお伊勢参りで江戸を訪れた村民が、そこで見た歌舞伎を見様見真似で村に広めたのが始まりという。

▲村名物の檜枝岐歌舞伎は、江戸時代にお伊勢参りで江戸を訪れた村民が、そこで見た歌舞伎を見様見真似で村に広めたのが始まりという。

檜枝岐村はその名前の通り、良質な黒檜が産出されたことが由来で、昭和30年代まで村の基幹産業は林業だった。山で働く男性は沖縄の「海人(うみんちゅ)」とは対照的に「山人(やもーど)」と呼ばれ、豊富な山菜や裁ち蕎麦、イワナや焼き餅など山間部ならではの山人(やもーど)料理が特徴だ。

昭和40年代に尾瀬観光開発が進み、村が主導となり林業から観光業への転換を図ったことで財政が好転。村の2割以上の世帯が民宿業に転換したことで、次第に尾瀬の玄関口として登山客を中心にその名が知られるようになった。

加えて1986年に浅草と南会津を結ぶ野岩鉄道会津鬼怒川線が開通したことで、陸の孤島であった檜枝岐村への交通アクセスも幾分か改善された。

▲東京から高速利用で片道4時間強(約250km)。浅草駅から特急リバティと路線バス利用で片道4時間20分(現行運賃6,530円)。

▲東京から高速利用で片道4時間強(約250km)。浅草駅から特急リバティと路線バス利用で片道4時間20分(現行運賃6,530円)。

しかしながら檜枝岐村は落人伝説があるほど今なお山深い奥地なのは確かで、東京駅から直線距離で約150㎞と那須高原に訪れるのと同じ距離にも関わらず、まず日帰り観光は考えられない場所であるのも事実。

▲会津高原尾瀬口駅から発着している会津バスが、檜枝岐村へ向かう唯一の定期公共交通機関。毎年11-4月が1日2往復、5-10月が1日4往復運行されている。

▲会津高原尾瀬口駅から発着している会津バスが、檜枝岐村へ向かう唯一の定期公共交通機関。毎年11-4月が1日2往復、5-10月が1日4往復運行されている。

最寄りの会津高原尾瀬口駅からも車で片道約1時間(約50㎞)かかり、(離島を除く本土で)ふるさと情報館史上、最寄り駅から最も離れた市町村と言っても過言ではない。

そのためこの地へ移住することは、単に売買代金を支払い移転登記を済ませるということ以上に、気候・生活・交流面で相当の覚悟が必要だろう。

だがコアな檜枝岐ファンのリピート率は相当なもので、檜枝岐の自然・文化に魅せられて何十年と通い続ける方も珍しくないとか。

そんな尾瀬の玄関口「檜枝岐村」にまだ訪れたことのない方は、是非一度観光で訪れてみることをおすすめしたい。

都市部では決して手に入らない自然の恵み・人の温かさを、思う存分五感で味わうことの出来る今や数少ない市町村、それが会津最奥の秘境、檜枝岐村である。(本部 髙橋瑞希)

=================================

ひのえまた暮らししませんか?? 檜枝岐村役場公式ホームページ「移住・定住」より

※役場ホームページ内に「移住ガイドブック」あります。ぜひ参考にしてください。

☆檜枝岐村取り扱い物件

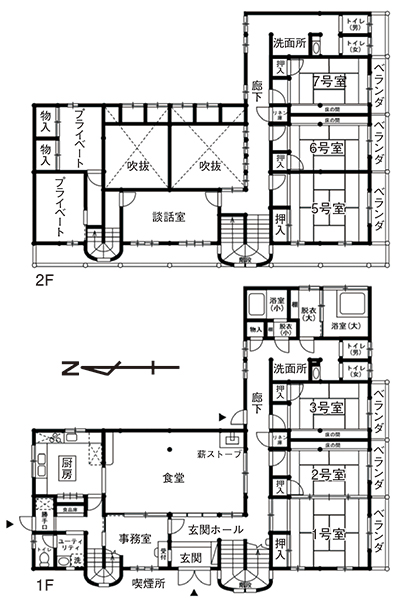

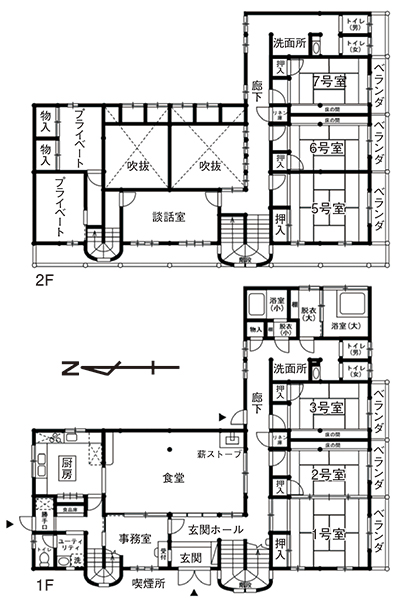

物件番号17845T ペンション

VR内覧 1階

VR内覧 屋外+2階

▲無心で黙々と草を刈る。

▲無心で黙々と草を刈る。 ▲只々草を刈るだけでストレス発散&ダイエットに効果あり。(画像はイメージです)

▲只々草を刈るだけでストレス発散&ダイエットに効果あり。(画像はイメージです)