田舎暮らし四方山話~その1~【情報館設立35年。その体験をもとに田舎暮らしへのアドバイス】

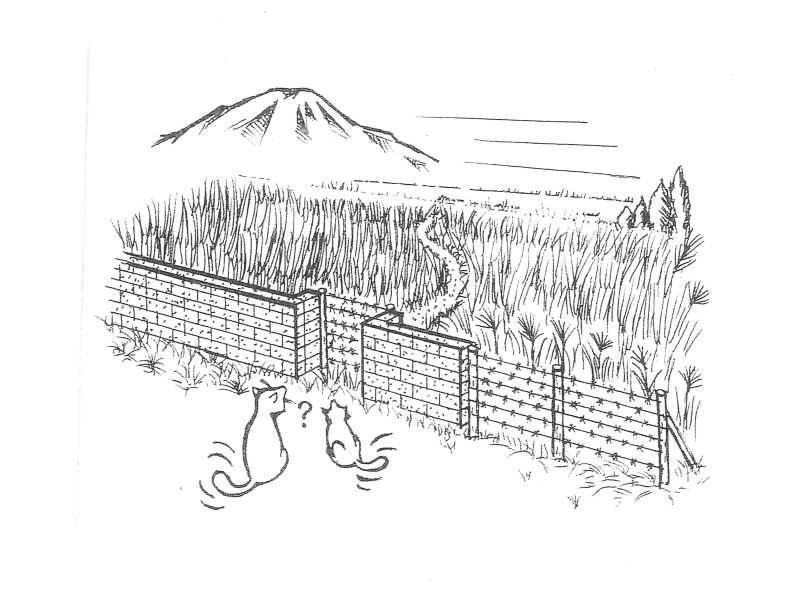

▲水田の向こうに南アルプスが・・・。

▲水田の向こうに南アルプスが・・・。

◆「心の原風景」に出会う旅

「あ!ここなんです。私が求めていた風景は・・・」

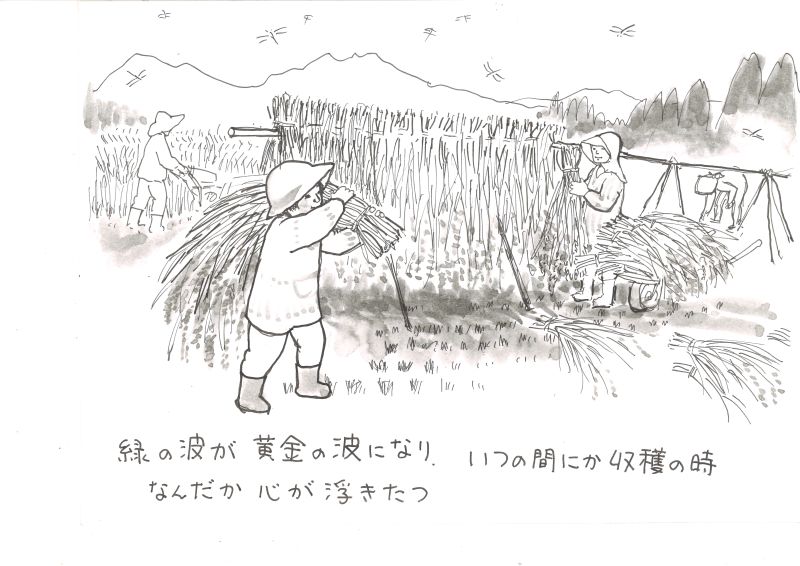

夏の青々とした田んぼが広がり、遠くに南アルプスの甲斐駒ヶ岳と鳳凰三山を望む場所に立って、初めて高瀬さんは自分の希望の物件に出会ったと感じた。その日何か所も回ってたどりついたのがその場所だったのである。

これまで見た、林の間からの南アルプスの山並みも、甲斐駒が眼前に迫る壮大な風景も高瀬さんのフィーリングに合わなかったのだ。

高瀬さんは田んぼが広がり、遠景に南アルプスを望む風景に出会って初めて心を揺り動かされ、やっと答えを見つけたのだった。

茨城県土浦に育った高瀬さんにとって、「青々と広がる筑波山」は懐かしい少年時代の原風景だった。

人それぞれに原風景がある。それは子どもの頃出かけた田舎であったり、体験したほんのひとこまであったりする。

どんな土地がいいか、こればかりは他人が決めるわけにいかない。高瀬さんのように、自分でも何がぴったり合うのか、すぐには分からないこともあるだろう。

田舎探しは、自分の「心の原風景」に出会う旅といえるのかもしれない。

◆社縁社会の崩壊がもたらしたもの

田舎暮らしという言葉がポピュラーになった昨今であるが、果たして「田舎」とは何であろうか。

「田舎」は、「都会から離れた土地。在郷。ひな。地方」(『広辞苑』岩波書店)を意味しているが、都がなかった縄文や弥生時代には田舎は存在しなかった。

「田舎」は、都会が形成されてはじめて誕生した概念なのである。

田舎暮らしにも二種類あって、「自分の意思で田舎に移り住む」場合と、「自分の意思に反して移り住む」場合がある。

これまで日本の歴史を紐解いてみると、京に都が誕生して以来今日まで、「田舎から都会へ」という大きな流れの中にあった。

そして、農村は常にダサくて遅れており、「田舎暮らし」は、その多くが自分の意思に反しての「島流し」や「都落ち」であり、明治以降の企業社会にあっては「左遷」の代名詞であった。

地方転勤となったサラリーマンは「いやぁ、しばらくは田舎暮らしですわ」といい、「田舎暮らし」にはどこか暗いイメージを伴っていた。

それが、近年大きく変化した。1990年代初頭のバブル経済崩壊が都会の社縁社会を変えた。企業は終身雇用をかなぐり捨てて早期退職を迫り、自分のことは自分で考えてくれという。

自分の生き方を自分で作らざるを得なくなった。近年、田舎暮らしを求める都会人が増えているのも、社縁社会の崩壊と密接に結びついているのである。(本部 佐藤彰啓)

投稿者プロフィール

最新の投稿

おすすめ記事を見る

-

田舎暮らし四方山話~その7~【情報館設立35年。その体験をもとに田舎暮らしへのアドバイス】

代表・佐藤彰啓より -

田舎暮らし四方山話~その6~【情報館設立35年。その体験をもとに田舎暮らしへのアドバイス】

代表・佐藤彰啓より -

田舎暮らし四方山話~その5~【情報館設立35年。その体験をもとに田舎暮らしへのアドバイス】

代表・佐藤彰啓より -

田舎暮らし四方山話~その4~【情報館設立35年。その体験をもとに田舎暮らしへのアドバイス】

代表・佐藤彰啓より -

田舎暮らし四方山話~その3~【情報館設立35年。その体験をもとに田舎暮らしへのアドバイス】

代表・佐藤彰啓より -

田舎暮らし四方山話~その2~【情報館設立35年。その体験をもとに田舎暮らしへのアドバイス】

代表・佐藤彰啓より