田舎暮らし四方山話~その2~【情報館設立35年。その体験をもとに田舎暮らしへのアドバイス】

◆不便な田舎は昔語り?

「ホトトギス鳴きつる里に来てみれば、酒屋に3里、豆腐屋に2里」は、江戸時代の狂歌であるが昔の田舎は不便だった。酒を買うにも歩いて3時間もかかったのである。

道路が整備され、車でひとっ走りの時代となった。流通や通信の発達した現代では、5里どころか100キロの道のりも、もはや問題ではない。

とはいえ、いくら田舎が便利なったからといって、コンビニが徒歩圏内にあるのを期待するのは間違っている。

「JRの駅から近くて、坂道が少ない所で、病院やスーパーの近い所に移り住みたいのですが・・・」と相談を受けることも多い。そんな人には「では、都会で暮らしたら」というしかない。

田舎にデパートはないし、買い物は都会に比べて不便である。しかし、たとえ駅が近くても、毎日どこに出かけるのだろう。

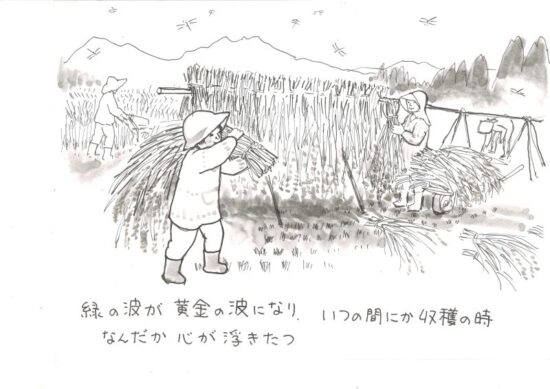

坂道を歩き、さんさんと輝く太陽の下で、畑仕事に精を出す。だから田舎のお年寄りは元気なのである。

利便性だけを求めるなら都会がいい。でも都会では、水も空気も食べ物も作ることはできない。消費だけの都会と比べて、田舎ではさまざまなものを「手づくり」することが出来る。

都会にはない、余りあるものが田舎にはある。それを求める人のみが田舎暮らしの有資格者なのである。

◆農村と都市が共に手を携えて

人生90年の高齢化社会となり、50年の会社勤め後、健康に30年をどう過ごすか。

リタイア後も都会に住み続けなければならないという理由はない。おいしい水と空気があり、新鮮な野菜と果物に恵まれた田園暮らしを望むのは、高齢社会における暮らし方の大きな選択肢の一つとなってきたのである。

阪神大震災や東日本大震災級の大災害が何時大都市を襲うかも分からない。これまでの「都会は快適で安全」という神話が崩壊し、都会の不安は増大している。

一方農山村では、過疎高齢化がいっそう進行し、休耕地が増え山林が荒れてきている。

今こそ、都市と農村が共に生きる方策を探るべき時である。

農山村は都会で疲労した人々を回復させる力を持っている。農山村が求めているのは農山村を活気づける都会の元気な人々との結びつきである。人がいて初めて地域がよみがえる。一度上流から下流に下った人間が、上流に上るとすれば、それなりの心構えが必要である。

それは、上流の環境を汚さないこと。疲弊した上流がよみがえることに、わずかでも役立つというということである。

消費と浪費ばかりの都会生活とは違った、田舎での充実した暮らし方があるはずである。

◆まずは田舎に出かけてみよう ~あなたは「海彦」派?「山彦」派?~

「田舎暮らしは、山村がいいのか、海に近い場所がいいのか」。それも人それぞれである。

気高くそびえる山々や渓流に心の安らぎを感じる「山彦」の人もいれば、海を見て安息を覚える「海彦」の人もいる。

ひょっとしたら潮騒に心臓の鼓動が共鳴する人は、原始海から上陸した祖先を感じるのかもしれないし、また山のほとばしる渓流に祖先を感じる人は山から生まれたのかもしれない。

あなたが「海彦」なのか「山彦」なのかを決めるのは、あなたしかいないが、冬の寒さを避けたいという人は、海岸地方の温暖な地方を選んだ方がいいし、夏の蒸し暑さを避けたいという人は山間地の農山村がいいだろう。

しかし、人はそんなに簡単に「山彦」と「海彦」派に分けられるだろうか。人はそのどちらの要素も兼ね備えているのではないではないかと思う。

たとえば、海辺に近い所をと海辺に近い所を千葉県南房総で長く土地を探していたある人の場合。

ある秋の日の休日、その日も南房総に行く予定だったが、朝のテレビで那須の紅葉を見て急に那須に出かける気になった。その時案内された雑木林がすっかり気に入り、終のすみかに決めてしまった。「海彦」が「山彦」に急変したのである。

この場合、自分は「海彦」だとばかり思っていたが、実は内面的には「山彦」で、山間部の出かけて、はじめてそのことが分かったということだろう。(本部 佐藤彰啓)