▲稲刈りを終え、天日干しされる稲。奥に南アルプスの姿。(山梨県北杜市)

▲稲刈りを終え、天日干しされる稲。奥に南アルプスの姿。(山梨県北杜市)

10月前半に北杜市は稲刈りの最盛期を迎えます。黄金色に輝く稲が次々と刈り取られ、田んぼでは、杭を交差させた棒で、稲を天日干しする様が見られます。現在は、ほとんどの農家が乾燥機でおこなっているそうで、貴重な風景といえるかもしれません。

天日干しは、時間と労力がかかる大変な作業ですが、ゆっくりと乾燥させることで、風味・粘り・光沢が良くなると言われ、短時間で乾燥させたお米よりも断然美味しいと聞きます。今年の新米は、天日干しの米を探して食べ比べてみたいものです。

北杜市に移住して驚いたのが野生動物の近さでした。一番身近なものは野鳥でしょうか。車からおりたとたん、木々の間から鳥のさえずりが降り注ぎ、とても気持ちがよかった事を覚えています。

車を走らせると、夜間にキツネが車と並走して走り、霧が立ちこむ早朝の道の真ん中に、静かに鹿がたたずんでいる。ふと、道路脇を見るとリスが木を駆け上がり、狸が草むらから顔を出す。自然の豊かさを身近に感じ、楽しくなったものです。

一方で、野生動物と住居が近いということは楽しいことばかりではありません。ご売却相談の中では建物、土地に加え、周辺環境についてもお聞きします。その時、必ずと言ってよい程に話題にあがるのが野生動物です。

▲草を食む鹿の集団。野生動物は身近な存在。(山梨県北杜市)

▲草を食む鹿の集団。野生動物は身近な存在。(山梨県北杜市)

北杜市の中でも、白州町、武川町、須玉町で多いのが猿の話題。集落などから、一歩外れてしまうと、畑を荒らされることが多いのです。せっかく育てても、収穫まであと一歩というところで、猿が集団で現れて食べてしまう。きれいに食べるのではなく、少しかじっては放り投げ、食い散らかされる。たまったものではありません。

高い柵を設けたり、猿が嫌うものを選んで育てたりと対策には苦心しています。ゴーヤ、ピーマン、シシトウといった苦いものは嫌いだとのこと。皆さん、「猿は可愛くない」と異口同音に顔をしかめて話してくれます。

標高が上がると、被害が増えるのが鹿です。庭づくりで、新しい苗木を植えても、夜のうちに新芽が食べられてしまう。軟らかくてみずみずしい葉物を好み、葉物野菜にも被害があるそうです。森の中にいるイメージの鹿ですが、稲の新芽を狙って田んぼまで下りてくることも。

森の近くではキツツキの被害があります。キツツキは家の壁に穴をあけてしまいます。なぜ穴をあけるのか?理由は餌(昆虫)探し、巣作り、テリトリーの主張といくつかあるようです。赤松の幹をトントンと上がっている様は大変可愛いのですが、穴はあけて欲しくない。気に入られると、壁を補修しても何度も同じ場所に穴をあけに来ます。キツツキの気持ちは分からず、私の家の2軒先は頻繁に狙われています。わが家に来ないことを祈るばかり。

野生動物との関わりは、自然を考える入口となるかもしれませんね。(八ヶ岳事務所 大久保武文)

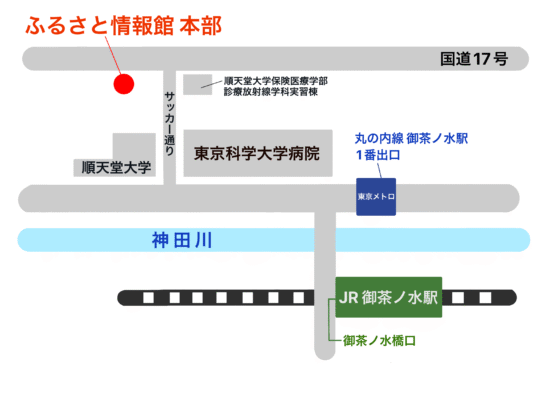

こんな歴史がある御茶ノ水駅周辺をお昼休みに散歩するのが最近の日課となっています。(本部 菊地 美穂)

こんな歴史がある御茶ノ水駅周辺をお昼休みに散歩するのが最近の日課となっています。(本部 菊地 美穂)