▲噴水の美しい県立文学館の建物。

▲噴水の美しい県立文学館の建物。

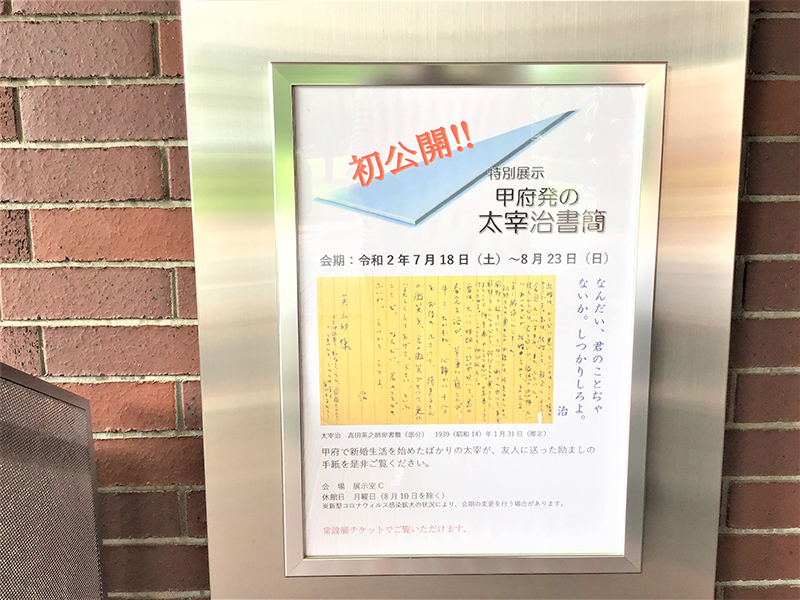

甲府市貢川(くがわ)にある山梨県立文学館でこの夏開催されていた常設展では、太宰治が友人・高田英之助宛にしたためた一通の手紙が本邦初公開されていた。

太宰はご存知のように1939(昭和14)年1月に入籍している。仲人を依頼した井伏鱒二にはこれまでの自堕落な暮らしから足を洗うという「結婚誓約書」を書き送り、井伏の自宅で結婚式を挙げた。その後しばらくは甲府で平穏で安定した新婚生活を送っている。まさにその当時の手紙だ。

差出名は本名の「修治」ではなく「治」である。「須美子さんの指示に、愛の願ひに、従つてもらひたい。これは、私からのお願ひでもある。」と病気療養のため許嫁の斉藤須美子と別居生活を送る英之助に百か日ぐらい過ぎたらすみやかに君たち夫婦も同居してもらいたいと、太宰がその手紙では本気で書いているのだ!

その用紙には赤い縦罫線が引かれ、その罫線の間に文章がキッチリと2行ずつ書かれている。流れるような筆さばきで、軽やか。いかにも健康的な筆致であり筆圧だ。『富嶽百景』を執筆していたころのことである。

その後三鷹と甲府で空襲に遭い、故郷の津軽に疎開し終戦を迎えたのちの太宰には、こうした感情は最後まで起こらなかったのではないか。それとともに素行はさらにひどくなり玉川上水での入水の終焉を迎えるまでそれは続いていくが、しかしながら太宰の筆による世界の切り取り方は最期までどこかに軽やかさを残しているとも、わたしには思える。

▲初公開、文字はその人がその場所に存在したことの証。息づかいが聞こえてくる。

▲初公開、文字はその人がその場所に存在したことの証。息づかいが聞こえてくる。

わたしが学生のころ、日本の近代文学研究で知られる小田切進先生(1924年~1992年)の授業で、高見順や伊藤整らとともにその設立に尽力された目黒区駒場にある日本近代文学館にご一緒させていただいたことがあった。そこで初めて作家の直筆原稿を見させていただく機会を得た。本となった活字ではない、著者直筆の文字の連なり。にじんだ万年筆の筆の強さに驚くとともに書かれたときの気分や体調などもぼんやりとではあるが目の前に浮かんでくる気がしたのだった。

一人の作家の原稿を飽きもせずケース越しに見て回り、ほかの作家との相違を位相としてみずからのなかで位置付けていく。まるでいくつかの地層を丹念に調べ上げそのときの暮らしぶりを導きだしながら、これからのありようを想像し創造していく考古学的手法に、それは似ていたのかもしれない。そのとき以来「筆圧考古学」なるものがわたしの中に芽生え今日まで続いているといったら言い過ぎか。

現在も、仕事上さまざまな文書を日々受け取りながらもそうして身につけた「考古学」的訓練のおかげで、直筆だけではなくメール受信にもたとえば相手方の体調面の良し悪しが読み取れるときがある。「早いもので、中村さんにご紹介していただいた物件に家を建てて来年二十年になります。」という書き出しで始まるメールにもこれまで良い暮らしをされてきたのだと、その方の充実した日々がなんのてらいもなく迫力を持って伝わってくるのである。

あるご縁で最期まで山本周五郎の付き人をされていたご婦人にそんな話をしたところ、その年の誕生日プレゼントに湯のみ茶碗をいただいた。煙草とお茶好きの周五郎が生前愛したなんの変哲もない湯のみ茶碗と同じものであるらしい。なんの変哲もない紙の箱に入れられ、我が家の茶箪笥にいまもしまい込まれている。ときどきは南部鉄瓶で入れた煎茶でも飲みたいものだと考えているが、その方は茶箪笥から「これからももっと精進せよ!」とあの眼光でわたしをにらみ続けているのだ。(八ヶ岳事務所・中村健二)

▲南部鉄瓶で煎茶を飲みたいものだが、、、私には鋭い眼光が

▲南部鉄瓶で煎茶を飲みたいものだが、、、私には鋭い眼光が